ルドルフ・シュタイナー『大天使ミカエル-人間存在の本来の秘密を啓示する者-』第三講

本講義をお読みになる前に、同講義の第一講・第二講をお読みいただければ幸いです。

1919年11月23日 ドルナッハ

■Ⅲ-1 一昨日ここで行った第一講で、私は、私たちが人類の一員として、差し当たり今は私たちの第四進化発展期の天体領域と呼ぶことができる領域の中で生きているということについてお話ししました。ご存じのように、現在の地球の進化発展は、土星の進化発展から次第に具現化してきました。土星の進化発展期(土星紀)から太陽の進化発展期(太陽紀)、月の進化発展期(月紀)、地球の進化発展期(地球紀)となったのです。このように地球は進化発展を遂げてきました。もちろん、この惑星地球には人類そのものが属していますが、今、この惑星地球の四回にわたる具現化プロセスを注視する場合、私たちは「頭部存在としての人間」という点でのみ人間を見てとることが許されています。しかし、このように語る時、私たちが「人間の頭部」と呼ぶものの全ては、私たちにとって、「人間の感覚的知覚に属するもの」、「人間の知性に属するもの」、そしてまた、「人間の感覚的知覚及び知性を通して社会生活の中に流れ込むもの」、これら全てのための象徴的表現であるということもはっきりさせておかなければなりません。また、「人間が感覚知覚的・知性的存在であることによって、その進化発展中に経験することの全て」も、この「人間の頭部」という象徴的表現に含めなければなりません。ですから、私が「頭部存在としての人間」と言う時には、今しがた述べた全てのことを総じて比喩的に語っているのです。

■Ⅲ-2 私たちは気軽に次のように言います。即ち、「私たち人間の肉体は大気圏の内部に存在している」と。私たちは次のことも分かっている必要があります。即ち、「この大気圏は私たち自身のものである」と。というのも、確かに今私たちの内部に存在している空気は、少し前にはまだ私たちの外部に存在していたわけですから。私たちが人間としてこの大気圏の外部に存在することなど全く考えられません。しかし、私たちは現代人として「昔もそれが事実であったであろう」と思い——実際は全く違うのですが——、空気などのような事柄についてただ現代風にのみ語ることに慣れてしまってすらいます。「私たちは空気の中を歩きまわるのと同じように、私たちが感覚知覚的・知性的存在として存在するためのいわば条件を含む天体領域上を歩きまわっている」、つまり、「私たちは、今しがた述べてきた意味で象徴的に表現されうること全てを、頭部存在であることを通して、私たちの身の周りで体験している」などと言おうものなら、今日では既に奇妙に思われるでしょう。しかし、今しがた私が述べたのは、私たちがその中にいるところのまさにそのひとつの天体領域のことに過ぎません。けれども、私たちは様々な天体領域の中にいますし、今は人類にとって実用的な天体領域へと歩を進め、私たちの地球が三回の進化発展を経てきており、私たちがその進化発展の第四段階に存在していることによって、私たちはどの地点に生きているのかということすべてに目を留めてみたいと思います。その全てを、この球形——この中で私たちは、進化発展第四段階の天体領域の中にあるものとして生きています——によって表現しておこうと思います(図4参照、内側の球形「Ⅳ」がオレンジ色で描かれる)。それに加えて私たちは、もう一つの進化発展段階の天体領域の中でも生きています(図4参照。球形「Ⅳ」の上により大きな球形「Ⅷ」が黄色で描かれる)。この内側に描いた進化発展第四段階の天体領域「Ⅳ」が私たちに属しているように、この外側に描いたもう一つの進化発展段階の天体領域「Ⅷ」(☆1)は私たちの創造主である霊的存在たちに属しています。ですから私たちは、もう一つの進化発展段階の天体領域の中でも生きているのです。では、一度、私たち人間から離れて、私たちの上に存在しているヒエラルキアの内、私たちが形態霊——全ての創造的な形態存在の霊たち——と常に呼んできたあの存在に目を向けてみましょう。私たちは、私たちの創造主であるこの神的な霊たちに帰せられる天体領域に人間として到達するのですが、それは、地球がさらに三段階の進化発展——その三段階の進化発展は私の『神秘学概論』の中で木星紀、金星紀、ヴルカン星紀として説明されています——を経た後、進化発展の第八段階に到達した時に初めてそうなるのだと言わなければなりません。ですから、私たち人間がヴルカン星紀の後で存在することになるところに、この創造的な形態霊たちは今現に存在しているのです。その形態霊たちの天体領域「Ⅷ」——天体領域「Ⅳ」が私たちに属するように、天体領域「Ⅷ」は形態霊たちに属します——はここにあるのです。そして、この二つの天体領域は互いにひしめき合い、浸透し合っていると考えざるを得ません。ですから、私が今まで述べてきたところのもう一つの天体領域を「天体領域「Ⅷ」」として表現するとき、私たちは天体領域「Ⅳ」の中でのみ生きているのではありません。私たちと一緒に私たちの神的な創造主がこの天体領域「Ⅷ」の中で生きているわけですから、私たちはこの天体領域「Ⅷ」の中にも生きているのです。

■Ⅲ-3 さて、この天体領域「Ⅷ」に注目すると、その内部には私たちの神的な創造の霊たちだけではなく、アーリマン的な存在たちも生きています。つまり、私たちは、天体領域「Ⅷ」に取り巻かれて生きていることを通して、私たちが自分たちの神的な力として感じている霊たちと共に生きているだけでなく、アーリマン的な存在たちとも共に生きているのです。そして、天体領域「Ⅳ」の中には、正確に言えば、ルツィフェル的な霊たちが私たちと共に生きています。ですから、この図(図4)は、言ってみればこれらの霊的な存在たちの分布図なのです。私たち自身のこの天体領域「Ⅳ」に対応する周囲環境と何が結びついているのかを把握すれば、今や私たちはこの霊的な存在たちの詳細に立ち入ることができます。

■Ⅲ-4 秘儀参入の学の観点にまず明らかになるのは、私たちは、私たちの進化発展の天体領域「Ⅳ」の中に生きていることによって、既に述べたように、感覚知覚的かつ知性的な存在なのだ、ということです。しかし、私たちが決して忘れてはならないのは、まさにこの知性には——この知性という言葉を用いる際、私たちは常に感覚知覚を知性と一緒に指し示したく思います——ルツィフェル的な力が作用しているということです。このルツィフェル的な力は本来、知性という特別な性質と密接に関連しています。こんにち、まだ人間はそれを本質的に彼本来の、彼にもたらされた知性と見做し、それをもって行動するのを最も好んでいます。そして、そうとはいえ、私がミカエル存在と呼んだあの高次の存在が、ルツィフェル的な諸霊を人間の領域である天体領域「Ⅳ」へ投げ堕とし、人間の中に知性の衝動が組み込まれたからこそ、この知性は人間に与えられたのです。

■Ⅲ-5 この知性的衝動が人類において何を意味しているのかは、まだ現存している人間の知性の非個別的な要素に注目すれば感じられます。私たち人間が、多くの個別的な関心を持っていることはご存じの通りです。私たちは私たち個別的な関心をもって互いに出会い、そして私たちの個別的な関心の観点で、私たちはまさに個性化されています。しかし、この個別化は、知性の前で止まります。私たち全ての人間が、知性や論理に関しては同じものを持ち、この同じものを頼りにします。もしもルツィフェル的な諸霊がミカエルを媒介として人類に流し込まれなかったなら、この同じものを私たちは持たなかったでしょう。

■Ⅲ-6 私たちがこうした簡単なやり方でお互いを理解し合えるのは、私たちが共通の知性を持っているからこそであり、その共通の知性がまさにルツィフェル的な霊性に由来しているからこそであります。さて、このルツィフェル的な霊性は、ミカエルが人間にルツィフェル的な存在たちをいわば浸透させ、流し込んだがために生じたものです。このルツィフェル的な諸霊の流入が、人類の歴史的な進化発展の中でより具象化していきました。それと並行して、他の様々なことが人間の中で進化発展しました。しかし、こんにち、私たちが私たちの知性と呼ぶこのルツィフェル的な霊性は、依然として、人間に本来的な特長として極めて広い範囲で感じられています。

■Ⅲ-7 この問題を更に明確にするために、皆さんは一度、皆さんの魂の眼差しを別の何かに向けなければなりません。即ち、ひとたびそれが地球全体にわたって広がれば、私たち人間を地球全体にわたってさえも一つにすることができる何かにです。それはキリスト衝動です。そして、キリスト衝動は知性的衝動とは異なる何かです。知性的衝動には何か強制的なものがあります。皆さんは、人類の知性を、個別的なものにすることはできません。知性で決めるべき事柄を「個別に決めるのだ」と突然決心することはできません。そうすると、皆さんは、狂っているものとして人類の社会生活からまさに外れてしまいます。しかし、その一方で皆さんは、キリスト衝動との個別的な関係以外の関係を得ることも、それはそれでできません(☆2)。基本的には、他の人がキリストとの関係をどうしたいのかについては、誰もとやかく言うことはできないのです。その関係は、詰まるところ、或る個別的なものなのです。しかし、キリストがゴルゴタの秘儀を経て、地球の進化発展に自ら結びついたことにより、どれだけ多くの人々がキリスト衝動を、互いに全く無関係にその人の個別的なものにしても、キリスト衝動はひとりでに同じになるのです。即ち、人々は、各々が個別に行う何かによって一つになるのです。知性による場合のように強制的にではなく、まさにキリスト衝動そのものを通じて、各々の中にあるキリストとの関係が、正しい仕方で形成されて、各人のもとで同じになることによって一つになるのです。これが、知性的衝動とキリスト衝動の違いです。キリスト衝動は、人類全体にわたって同じものであるかもしれませんが、それにもかかわらず一人ひとりの個別的なものなのです。知性は個別的なものではありません。

■Ⅲ-8 さて、それではキリスト衝動はどこに向かおうとしているのでしょうか。私が既に示唆したことに従って、それに応えることができます。私たちは、頭部の進化発展が既に逆行していること、退行していることを知っています。自分の頭部に関して、人間はいわば絶えざる死滅化のただ中にあります。こうして私たちは、そこでミカエルがルツィフェル的諸霊の群れを人間界へ投げ堕としたという宇宙的事実に目を向けることができるようになります。ルツィフェル的諸霊の群れはそのようにして人間の頭部を棲み処としましたが、人間の頭部は死滅していくという特徴を有しています。

■Ⅲ-9 ここでこのルツィフェル的諸霊の群れが開始したのは、人間の頭部の死滅化との絶えざる闘いです。そしてここで私たちは、古くから様々な形で知られていながら、近現代の人類にはほとんど完全に隠されてしまっている人間本性の秘密に触れます。人間の神的な進化発展を俯瞰してみますと、人間は自分の頭部に死滅していく逆行的・退行的な進化発展、絶えざる死滅化を携えています。しかしこの絶えざる死滅化と並行してルツィフェルの側から生気が吹き込まれています。ルツィフェルは、私たちの頭部以外の有機体が生き生きとしているのと同じように、絶えず私たちの頭部を生き生きとしたものにしようとしています。ですから、有機的なものという意味では、もしもルツィフェルが人間の頭部を、人間の頭部以外の有機体が生き生きとしているのと同様に、生き生きとさせることに本当に成功したとすれば、それによってルツィフェルは人類の進化発展を、その神的な方向から叛かせることになりかねません。

■Ⅲ-10 しかし、人間の進化発展の神的な方向は、まさにそれに対抗して、正反対に向かわなければなりません。というのも、人間は、今後も続く地球の進化発展を含め、木星紀、金星紀、ヴルカン星紀を経て、更に先へ進んでいくことができるためには、地球の進化発展と結び付き続けなければならないからです。もしもルツィフェルがその目的を達成しようものなら、人間は、本来進むべきであったこの道程を進めなくなり、徹頭徹尾知性的である一つの宇宙に組み込まれることになりかねません。

■Ⅲ-11 私は次のように言いたいのです。「生理学的に言えば、ルツィフェルは絶えず私たちの中で能動的であり、私たちに人間の頭部に浸透しようとする生命力を、頭部以外の有機体から送り込んでいるのだ」と。魂的に言えば、ルツィフェルは思考・形象しか含まない知性の内容に実体的性格を絶えず与えようとしています。私は、私が今しがた生理学的に述べたのと同じことを、今度は魂的に述べるのですが——ルツィフェルは、私たちが頭の中で形象をつくり出すときに、とにかく何かに——たとえば芸術的造形である何かに——現実的・実体的性格を与えようとする傾向を絶えず持っています。つまりルツィフェルは、私たちの思考の内容、表象の内容に、通常の地上の現実性を浸透させようとする傾向を絶えず持っているのです。それによってルツィフェルが達成しようとするのは、「私たち人間がその他の現実を置き去りにし、考えられた現実の中へと飛び越える」ということなのですが、その考えられた現実は、単なる思考ではなく、実在とされるものです。この傾向は、「空想が現実となることを希求し、それが可能となるためには最大限の努力を払う」という人間本性と絶えず結びついています。

■Ⅲ-12 さて、人類の中に存在する内的な病因の全ては、このルツィフェル的な傾向と関連しています。この点で、人間頭部の死滅化の力へ生命力を送り込もうとするルツィフェルの作用を洞察することは、実は結まるところ全ての内的な諸病因を診断することを意味しています。そして自然科学的医学の進歩は、究極的にはこのルツィフェル的な要素を踏まえた上で認識を積み上げていく方向に向かって進む必要があります。そのような一撃を与えていくことが、私たち人間の進化発展の中に今にも入り込みそうなミカエルの力の流れに沿うのです。

■Ⅲ-13 アーリマン的諸霊の働きかけは逆です。その働きかけが現れるのは、差し当たり私たちの頭部以外の有機体がつくられたところの天体領域「Ⅷ」からです。頭部以外の有機体は生命力に満ちています。それはそれ自身の組織化により、生命力のために形成されるのです。今、アーリマン的諸霊の力がそこに働きかけています。それは逆に、神的な進化発展に従えば本来は頭部に属する死の力を、頭部以外の有機体の生命力の中に送り込もうと努めています。こうして私たちは、このように天体領域「Ⅷ」から死の力を、アーリマンという迂回路を介して受け取っているのです。これもまた生理学的に言えばですが。

■Ⅲ-14 魂的には、次のように述べなければなりません。この天体領域「Ⅷ」から働きかけているものは全て、人間の知性にではなく、人間の意志に働きかけているのだと。そして、人間の意志の根底には願望があります。意志の中には常に何らかの願望が潜んでいます。アーリマンは常に、意欲の根底に願望という性質として存在するものの中へ人間の個人的な要素を持ち込もうとしているのです。そして、人間の個人的な要素が願望という性質の中に潜まされることによって、私たち人間の魂的-意志的能動性はまさに死に向かって進んでいくという形をとらざるを得なくなるのです。私たちが神的な理想を自分に浸透させ、それを私たちの願望に、ひいては意志に取り込ませる代わりに、何か個人的なものが、私たちの願望ないし意志に持ち込まれてしまうのです。

■Ⅲ-15 このように、私たちは実際に、ルツィフェル的な要素とアーリマン的な要素との間の均衡状態の中にあります。ルツィフェル的-アーリマン的な要素は、肉体においては私たちを病気と死に引き渡し、魂においては、思考の世界・表象の世界・空想の世界にしか属さないあれこれを私たちが現実と見なすことによって錯誤として現れるものの一切を、私たちに生じさせるのです。更に霊的要素に関しては、まさに利己的な欲求が、この途上で私たちの人間本性の中に入り込むのです。

■Ⅲ-16 さて、このように、私たちはルツィフェル-アーリマンのこの二元性が人間本性と結びついているのを見てとります。そして近代の文明化した人類がこの二元性に関してどのように錯誤しているのか、どのように錯誤しうるのかを、私は皆さんに、ミルトンの『失楽園』とクロプシュトックの『救世主』、及びゲーテの『ファウスト』に触れて説明しました。さて、問題は「私たち人類は地球紀の或る時点に到達したが、それは、いわば地球紀の中間を既に通り越した時点である」と特徴づけられるということです。地球の進化発展は、最初は上り勾配でしたが、頂点に達し、それ以降は下り勾配となっています(図5参照)。今日は論じる必要のないことですが、或る種の理由から、ギリシャ-ラテン文化期まで、即ち15世紀まで、或る種の一定の水準が保たれ続けていました。しかし、地球紀の人類の進化発展は、それ以降は本当に下降しているのです。

■Ⅲ-17 物質的な地球の進化発展は、既にもっとかなり前から下降しています。既に最後の氷河期の前の時代、即ちアトランティスの破局以前に、物質的な点で地球の進化発展は下降し始めていました。このことは、こんにち人智学徒として世の人々に語るまでもないことであり、私がしばしば述べてきましたように、地質学によって既によく知られていることですが、私たちがこんにち地塊の上を歩き廻るということは、地球上の至るところで、私たちが既に下降しつつある地層の上を歩いて行かなければならない、ということなのです(☆2)。皆さんは、地球の進化発展に関する記述について、比較的によい地質学の文献に当たってみるだけで、今日でも既に物理科学の成果として、地球がその進化発展の下降していく段階に入っていることを確かめることができるでしょう。そして、私たち人間もまた、下降していく進化発展の途上にあります。私たちは人間として、私たちの体の進化発展からなおも何らかの上昇が私たちに生じてくるなどということをもはや当てにすべきではありません。私たちが上昇を把握するのであれば、「何によって人間が地球紀の進化発展から地球紀の次の進化発展の形態(木星紀の進化発展)へと到達するのか」という点で人間に眼を向けることを学ばなければなりません。私たちが学ばなければならないのは、未来の人間に留意するということなのです。このことがミカエルに依り添って思考するということを意味します。ミカエルに依り添って思考することの意味を、より正確に特徴付けたいと思います(☆3)。

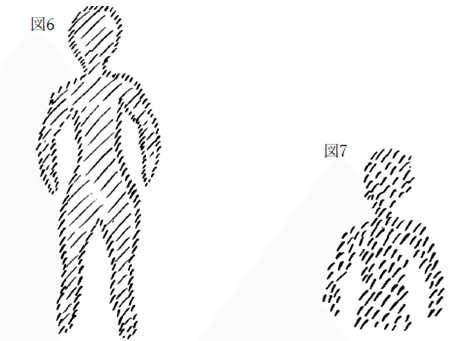

■Ⅲ-18 皆さんが今日皆さんの隣の人と向き合う時、皆さんは実は全く唯物論的な意識で向き合っています。たとえ皆さんがこのことを声に出して言うわけでもなく、内心で言うわけですらもないとしても、皆さんはこのことを実は皆さんの意識のもっと奥深いところでは思っているのです。「これは血と肉からなる人間であり、地球上の物質素材からなる人間だ」と。動物にも植物にも、皆さんは同様のことを思っているのです。しかし、皆さんが人間・動物・植物に対して思っていることは、ただ鉱物に対してしか、或いはそれらの鉱物的な本性に対してしか正当性を持ちません。早速、最も極端な例、即ち人間を取り上げてみましょう。人間は外的現象によっても構成されていますから、まず人間をその外的形姿の点で取り上げてみましょう(図6参照)。実のところ皆さんは、人間の外的形姿がどのようなものであるのかを、全く見ていません。皆さんは決して、皆さんの肉体的な知覚能力を用いてそれに向き合っているわけではないのです。人間の外的形姿はむしろ、90%以上も液体で、水で満たされています。そして形姿を満たしている鉱物質を、皆さんは肉眼で見ています。皆さんが見ているのは、人間が外的な鉱物界から自分へと寄せ集めているものです。それを寄せ集めている人間の方を、皆さんは見ていないのです。次のように思う時にのみ、皆さんは本当のことを言っているのです。「私の前に立っているもの、それは人間の霊的形姿が自分自身に集積した物質素材の粒子であり、私の前に立っている見えないものを見えるようにするものなのだ」と(☆4)。人間は見えないものなのです。本当に見えないものなのです。今ここに座っている皆さんは肉体の感覚(肉眼)では見えないものなのです。今、ここに座っている皆さんの様々な形姿は、或る種の内的な引力によってそのようなかたちに物質素材の粒子を集積したものでしかないのです(図7参照)。この物質素材の粒子を皆さんは見ているのです。皆さんは鉱物質しか見ていないのです。ここに座っている実際の人間は、見えないものであり、超感覚的なものなのです。こうしたことを、自分の目覚めている間のどの瞬間にも完全に意識していることが、ミカエルに依り添って思考する仕方の本質を成しています。それは、私たちが人間を、鉱物質の粒子のこの組織体だと思うのをやめるということなのです。人間は特定の仕方でこの鉱物質の粒子を配列しているだけなのです。動物もそうしていますし、植物もそうしています。ただ鉱物だけはそうしていません。「私たちは眼に見えない人々の間を歩き廻っている」と意識するようになること、それが即ち「ミカエルに依り添って思考する」ということなのです。

■Ⅲ-19 私たちはアーリマン的な存在たちとルツィフェル的な存在たち、そして天使、大天使、アルヒャイ(権天使・時代霊)などのヒエラルキアの存在たちについて語っています。それらは眼に見えない存在たちです。私たちはそれらが及ぼす作用に即してそれらを認識することを学びます。私たちは、これらの作用について多くのことを述べてきました。ここ数日間の中でもそうしてきました。私たちはこれらの存在たちが為すことから、それらを認識することを学びます。それでは、人間の場合は違うのでしょうか?私たちが眼に見えない人間をこの物質界で知るようになるのは、眼に見えない人間が鉱物質の粒子を人間の似姿のように配列し組み合わせる作用を通してです。しかしそれは、人間存在の能動的行為、人間存在の作用に過ぎません。私たちが或る特別な仕方でアーリマンとルツィフェルの作用を、そして天使、大天使、アルヒャイ(権天使)等々の作用を、はっきり理解しなければならないということは、まさにこれらの存在たちを特別な仕方で知るようになるということに過ぎないのです。しかし、私たちが理性でもって「人間存在とは何か」ということに取りかかれば、これらの存在たちが超感覚的存在であるということに関しては、私たちはそれらと何の違いもありません。

■Ⅲ-20 「存在(本性)においては、私たちは超感覚的存在たちと何の違いもない」と洞察すること、それがミカエルに依り添う思考だということを見てください。人類にまだ鉱物質が何かを与えてくれていた間は、人類はこうした意識がなくともうまくやっていけていました。しかし鉱物界が下り勾配を進み始めて以来、人間は自分自身と世界とを霊的に把握するように成長しなければならなくなったのです。私たちは、内なる力を見て取ることができるということです。実際、私たちはこの規則的に集積された物質素材の粒子が人間であるかのように意識して世の中を渡ってゆく必要はなく、むしろ、人間がまるで超感覚的存在であるかのように意識して世の中を渡っていく必要があるのです。この物質素材の粒子は、外的な鉱物界の身形(☆5)で『そこに人間がいる』ことを私たちに指し示していただけなのです。そのような意識を発展させていく内なる力を、人間は19世紀の70年代以来、もっと高度に得ることができるようになっているのです。そして、私が8日前(☆6)にここで特徴づけましたように、人間がこの内なる意識に逆らい、それに近づこうとしなくなるのは、ひとえにアーリマン的諸霊の流入によるものです。人間の生活においては、一つの事柄は他の事柄とつながっています。私たちは、「人間は感覚的存在であって、超感覚的存在ではない」などという妄想を抱き続けるように、他にも妄想を抱き続けてしまうのです。私たちは、進化発展というと、次から次へと先に進んでいくものだとばかり思っています。ご存知のように、私たちの建物(☆7)では、そのような進化発展を芸術的に造形することは不可能でした。柱頭を造形した時、私は、第一、第二、第三の柱頭は上昇していく進化発展の途上にあると示さなければならず、第四の柱頭は中間に位置し、第五の柱頭は下降していく進化発展の途上にあり、第六の柱頭は再びより単純なものになり、第七の柱頭は再び最も単純なものとなることを示さなければなりませんでした。その時の私は、上昇していく進化発展に対し、下降していく進化発展を付け加えなければならなかったのです。

■Ⅲ-21 この進化発展を、私たちは私たちの頭部において実際に体験しています。私たちの頭部以外の有機体がまだ上昇していく進化発展の途上にある一方で、私たちの頭部は既に下降していく進化発展の途上にあるのです。もしも、進化発展は上昇していくものでしかありえないなどと思い込むならば、本当の現実から乖離してしまいます。そして進化発展についてそう思い込んだ人は、「最初は単純な存在であり、次にさらに進化発展して、またより複雑な存在へと、そうして際限なく続いていき、より複雑化し、より完璧になっていく」などと或る種の妄想の影響下で述べたエルンスト・ヘッケル(1834-1919)と同じ轍を踏んだ述べ方をしてしまうのです。それはナンセンスです。どんな進化発展も、前進してはまた後退する道を辿るのです。全ての上昇の後には下降が続くのです。全ての上昇の中には既に下降へと向かう性質が含まれているのです。近世の人類の最も危険な錯誤の一つは、彼らが、発展と衰頽、進歩と退歩の間の関連を見失っているということです。というのも、上昇していく進化発展が存在するところには、間違いなく逆行的な進化発展への傾向が生じるからです。そして、上昇していく進化発展が退行し始める瞬間に、物質的なものが霊的な進化発展の中に入り込みます。というのも、物質的なものが退化し始めるや否や、霊的な進化発展の余地が生じるからです。私たちの頭部には、物質的に退行していく進化発展があるために、霊的に進化発展していく余地があるのです。しかし、私たちが事態を正しく判断するようにならない限り、つまり、私がこれまで説明してきたように、私たちが私たちの知性をルツィフェル的諸霊が生じさせることと実際に関連付けるようにならない限り、私たちはまだ人間存在の本質、ひいては人間以外の世界の本質を見抜くことはないでしょう。というのも、私たちの知性が本当に人間をその目標に至らしめることになる時に、私たちはその事態を正しい仕方で診断することになり、私たちの知性が雷霆の一撃を必要としていることを知ることになるからです。人間をその予め定められている神的な方向から叛かせようとするルツィフェルは、キリスト原則によって抑止されなければならないのです。

■Ⅲ-22 既に述べましたように、一つの事柄は他の事柄とつながっています。こんにち、人間は、神的な力に或る種のルツィフェル的な性質を付してきたのと同じ妄想の影響下にあり、例えば、美を表現することに一方的に理想を見出そうとする傾向があります。確かに、美そのものを表現することはできます。しかし、次のことを意識しなければならないのです。「人としてただ美にのみ没頭してしまうならば、ルツィフェル的諸霊の得意分野へ引き入れるあの力を自分の中で養っていくことになってしまう」と。というのも、現実の世界では——進化発展には逆行的な進化発展が、進歩には退歩がついてまわるように——一方的な進化発展など存在しませんが、それと同じように、一方的にただ美しいだけなどというものも存在しないからです。ルツィフェルが人間を魅了し眩惑するために用いた、ただ美しいだけのものは、あいにく人類を、地球の進化発展から離脱させ、地球の進化発展と結びつかせないままにしてしまうでしょう。私たちは、進歩と退歩の相互作用と関わっているように、もう一つの相互作用とも、即ち美と醜の熾烈な相剋とも、関わっています。そして、もし本当に芸術を理解しようとするならば、世界における芸術的なものの究極が、このもう一つの相互作用、即ち美と醜の相剋の中に現れざるを得ないということを決して忘れてはなりません(☆9)。というのも、それらは一方に偏った、私たちには属さない現実であるとはいえ、ルツィフェル的な現実、アーリマン的な現実の中で、私たちと共に追求される現実、その現実の中に私たちが立つのは、美と醜の間の均衡状態に目を向けるときだけだからです。私が今しがた述べてきたような理念が人間の文化の進化発展に染み込むことがとても必要なのです。ギリシャでは——私がどれほど熱心にこの場所でギリシャの人格形成についてしばしば語ってきたかを、皆さんはご存じです——一方的に美に専念することができました。というのも、少なくともギリシャ人においては、まだ人類が下降する地球の進化発展にとらわれていなかったからです。しかしその時代以来、人間はもはや美だけを追求するという贅沢を享受してはいけないのです。それをすれば、現実逃避となってしまいます。人間は、美と醜の現実的な相剋に、大胆かつ勇敢に向き合わなければなりません。人間は世界の中の協和音との闘争劇の中で不協和音を感じることができなければならず、そして、その不協和音に共感情を抱き、それを共体験することができなければならないのです(☆10)。

■Ⅲ-23 そのことによって人類の進化発展に強さがもたらされます。そしてこの強さから、「人間の本質はお互いに積み重なった物質素材、それ自身において寄せ集まったに過ぎない鉱物的な粒子である」という錯誤を私たちに今まさに超克させる、あの内なる意識の在りようを持つ可能性ももたらされるのです。こんにちの人は、確かに物理的には、そもそも、「人間は本当に、その本質に鉱物的性質、外にある物理的な性質の徴表を全く持っていない」と言うことができるでしょう。外にある鉱物には重さがあります。しかし、たとえば、魂的なものを発展させることを私たちにできるようにするものは——私は今、知性的なもののことを言っているのではありません——重力にではなく、重力とは反対のもの、即ち液体の浮力と呼ばれているものに結びついています。私は別の機会でも、私たちの脳が脳漿の中で浮かんでいることを述べてきました。もしも脳が脳漿の中で浮かんでいなかったら、脳内にある血球が押し潰されてしまうでしょう。アルキメデスはある時、入浴中に自分が軽くなっていることに気付き、あまりに嬉しかったので、「ユリイカ!(我発見せり!)」と叫びました(☆11)。皆さんは以上の一切を物理学の授業で習いましたよね。ですから私たちは、魂的には下に引っ張られて生きているのではなく、上に引っ張られて生きているのです。私たちの脳が重いことによってではなく、私たちの脳が脳漿の中に浮かんで軽くなっていることによって、私たちは実際に魂的に生きているのです。私たちは、私たちを地球から引き離すものによって生きています。こんにち、確かに物理的にこのように言うことすらできるわけです。

■Ⅲ-24 しかし、この三日間で、そして今も指摘しているのは、私たちが近代的な生活に対して或る魂の在りようを必要としているということです。それは、身近な周囲環境に、日々覚醒した生活のあらゆる瞬間に、超感覚的なものに本当に気づいている魂の在りようであり、人々を見ているからそれを実在と見なし、霊を見ていないからそれを実在とは見なさないという錯誤に陥らない魂の在りようです。私たちは実のところ人々のことすら見ていないのです。私たちが人々を見ていると思い込んでいることこそが錯誤なのです。私たちは高次のヒエラルキア存在たちから全く区別されません。高次のヒエラルキア存在と私たち自身、更には動物や植物との同質性を理解すること、それが近現代の人類に課せられた課題なのです。

■Ⅲ-25 私たちは、「ゴルゴタの秘儀を通してキリスト衝動が地球の進化発展の中へ、最初に人類の進化発展の中へ入り込み、今はこれと結びついている」と語ります。世の人々は、「私たちにはキリスト衝動が見えない」と言います。彼らが人間そのものについて錯誤し、本当の人間とは全く異なるものを人間と見なしている限り、彼らはキリスト衝動を見て取ることができません。人間の中に超感覚的なものを見て取ることが、理論ではなく魂の現実として生き生きと感じられるようになったその瞬間に、私たちは私たちの只中でキリスト衝動をどこでも知覚することができる能力を育て、どこでも確信をもって次のように言うことができるようになります。即ち「それを外的な身形に探し求めることなかれ、それはどこでも汝らの下にある」と。しかし、人間の中に最初から至るところで超感覚的な存在を見て取るような意識を育てることには、実際に、何らかのものが属しているのだ、ということを確信するためには、やはり人は謙虚さと謙遜とを身につけなければなりません。たとえそれを理屈として自分に言い聞かせることができたとしても、それだけではまだ何かをしたことにはなりません。誰かがその場で出会うものが本物の人間であるとは全く思えなくなり、違和感を覚えたときに初めて、人は私が実際に意図している魂の在りように入っていくことになるのです。

■Ⅲ-26 仮に皆さんが、そこの建築現場(☆12)に出掛けて行き、そこに転がっている様々な建築資材をかき集め、器用に取り扱って皆さんの眼の前に保持しておくことができ、皆さんに出会う人が見るのはレンガの瓦礫や木の瓦礫等々であって皆さんではないというふうにできたとしてみましょう。そういう時に皆さんは、或る形状に配列されたこのレンガの瓦礫や木の瓦礫のことを人間であるなどとは言わないでしょう。皆さんが或る配列で皆さんと一緒にいる人たちに対して見えている鉱物質でも、皆さんはそれと同じことをしているわけです。だから皆さんは、皆さんの肉眼で見て取るという理由で、この鉱物質の物質素材を人間だと言い張るのです。実のところ、それは本当の人間を仄めかす身形に過ぎないのです。

■Ⅲ-27 キリスト生誕以前の時代に遡って見ますと、神の御使いが眼に見える形で地上に降臨してきて、人間に自分を啓示し、把握できるようにしていたということを、私たちは見出すでしょう。地上に降臨してきた神の御使いのうちの最大のものであるキリストは、同時に、地上の最大の出来事の中で人間の助けを借りることなく自らを啓示することができた最後の存在でした。今、私たちは「ミカエルの啓示」の時代を生きています。「ミカエルの啓示」は他の諸々の啓示と同じように現に存在しています。しかし、人間は自らの自由を育む段階に入りましたから、「ミカエルの啓示」が人間にその意図を強要することはもはやありません。私たちは「ミカエルの啓示」に寄り添う必要があります。ミカエルが私たちに最も強い力を送り込んでくれるように、私たちが地上の身近な周囲環境に超感覚的なものを意識することができるように、私たちは自らを整える必要があるのです。人間が自由にこの「ミカエルの啓示」に近づくとき、何がこの啓示において現在や近未来の人々のために与えられるのかを見誤らないでください。こんにちの人間が古い時代の意識状態の残滓から社会問題の解決に向けて努力しているということを見誤らないでください。人類が有する古い意識状態によって解決できたことはすべて解決されています。地球は、その進化発展の下り坂にあります。古い時代の人々に由来するあの考え方では、こんにち生じている諸々の要請は解決されません。こんにち生じている諸々の要請は、新しい魂の在りようを持っている人類のもとでしか解決されないのです。私たちの課題は、この新しい魂の在りようが人々に生じるように働きかけることです。こんにちの私たちが眼にしているのは、人々が数千年もの間培ってきた考え方から抜け出すことができないという事象です。それが恐ろしい妖魔のように私たちの魂にのしかかっています。こんにちの私たちが眼にしているのは、既に全ての内容を取り去られ、根本的に中身のない言葉しか含まれていない、この数千年来の考え方の所産が、ほとんど一人歩きをしているさまなのです。私たちの間ではいたるところで人間の理想について様々に語られます。それらの理想には本当に何も中身がありません。ただ言葉が響いているだけです。人類には新しい魂の在りようが必要なのです。かつて或る呼び声が人類に響き渡りました。それを私たちの言葉に置き換えると、「回心せよ、時は近づいた!」です(☆13)。それでも、当時の人々はまだ古い時代の魂の在りようから回心することができたのです。こんにちではその可能性がなくなってしまいました。こんにち、当時要求されたことが実現されるとしたら、新しい魂の在りようから実現される必要があります。ミカエルは、ヤーヴェの伝承を、ヤーヴェの働きかけを、人々に伝えました。19世紀の70年代の終わりからのミカエルは、もしも私たちがミカエルを出迎えさえすればの話ではありますが、言葉の本当の意味でのキリスト衝動に対する理解を私たちに伝えることに従事しています。私たちはミカエルを出迎える必要があります。そして、私たちが次に述べる二つのことを実現したとき、私たちはミカエルを出迎えるのです。

■Ⅲ-28 私たちは、私たち自身の魂の在りように関して、次のように言うことができます。「私たちは或る種の誤謬から立ち戻らなければならない」と。窮屈な抽象概念や、哲学的な世界観で皆さんにあまり負担をかけたくはないのですが、それでも、たとえば近代の黎明期にデカルトのような哲学者が生きていたことには、注意を促さざるを得ません。なぜなら、このことは近代人の進化発展の徴候だからです(☆14)。デカルトはまだ、霊的なものについていくらか知っていました。たとえば人間の痺れていく神経系に流れている霊的なものを知っていたのです。しかし、彼は同時に次のような命題を述べました。「私は思考している、それ故に私は存在している」。——これは真実の真逆なのです。私たちが思考しているときには、私たちは存在していないのです。というのも、思考しているときに私たちは、ただ現実的なものの像しか持っていないからです。私たちが思考している状態で現実の只中に留まっている時、思考していることが単なる反射鏡の像ではなかったとしたら、思考からは何も得られないでしょう。私たちは、私たちの表象の世界・思考の世界の反射鏡的な性格に、気づかなければなりません。私たちが自分の表象の世界・思考の世界の反射鏡的な性格に気づくその瞬間に、私たちは自分の内にあるもう一つの現実の源泉に訴えることになるでしょう。ミカエルはこの源泉から私たちに呼びかけようとしているのです。要するに、私たちは思考の世界の反射鏡的な性格を認識しようとしなければならないのです。そうすれば、私たちはルツィフェル的諸霊が生じさせることに対抗していくことになります。というのも、ルツィフェル的諸霊の一切の関心事は実体的性格を注ぎ込むこと、私たちが思考することにあたかも実体があるかのように虚偽的な仮象をでっちあげることにあるからです。それは実体ではありません。その中にあるのは単なる像に過ぎないのです。私たちは、何か他のところから、即ち私たちの意識のより深い層から、実体を取り出すことになるのです。以上が二つのうちの第一のことです。「思考が私たちを弱くしているのだ」という自覚さえあれば、ミカエルの強さに訴えかけることができるでしょう。というのも、ミカエルは、私たちの内部にあって、思考よりも強いものを私たちに教示する霊であるはずだからです。その一方で私たちは、近代文明によって、とりわけ思考に注意を向けることを学んだがために、弱い人間になってしまいました。なぜなら私たちが思考そのものを何か現実的なものだと見做してしまったからです。私たちがどんなに単なる抽象的な知性から離れているようでも、それは見せかけに過ぎません。私たちは近代人として知性の恐ろしい奴隷的束縛の下にあり、私たちの存在の深層から、その内部にあるはずのものを、思考そのものに送り込まずにいるのです。

■Ⅲ-29 二つ目は、私たちが超感覚的なものとして認識しなければならないような実在性からのみ生じるものを、私たちの願望、ひいては意志の中に持ち込む、ということです。しばしばここでも述べてきたことですが、ゴルゴタの秘儀の超感覚的な性格を全く真剣に受け止めてきたわけではなかったことが、ひどい仇となって返ってきたのです。たとえばリベラルな神学者であるアドルフ・フォン・ハルナック(☆15)のような見解に、私は注意を促してきました。「歴史資料からはゴルゴタの秘儀の実在性を証明するものは見出せない」と構わず認めるようなリベラルな神学者たちは大勢います。その通りです。カエサルやナポレオンが現に存在していたことを歴史的に証明できるのと同じような仕方で、キリスト・イエスが現に存在したことを歴史的に証明することはできません。なぜでしょうか。それは、ゴルゴタの秘儀においては、人類がただ超感覚的にのみアクセスすべき事件が、人々の前に据えられることになったからです(☆16)。この事件に、人類は感覚によっては全くアクセスしえないことになりました。人類がまさにゴルゴタの秘儀を通して超感覚的なものへと高まるようになるためにこそ、外的感覚的な歴史的証拠などは存在しないことになったのです。

■Ⅲ-30 かくして、私たちがアプローチしていく必要のある二つのことを示しました。まず、身近な感覚界、つまり身近な人間界・動物界・植物界の中に超感覚的なものを認識するということです。これがミカエルの道です。そして、それに続くのが、私たちが私たち自身さえもそのような超感覚的なものであると認識するところのこの感覚界の真っ只中で、キリスト衝動を見出すということです。

■Ⅲ-31 私は皆さんに、これらのことを述べることで同時に社会問題の最も深刻な衝動を述べているのです。というのも、抽象的な国際連盟は国際問題を解決しないでしょうから。この抽象的な概念では、地球全体にわたって人々を結び付けることはありません。しかし、この数日間でお話ししてきた、人々を超感覚的なものへと導いていく霊たちであれば、人々を結び付けてくれるでしょう。

■Ⅲ-32 外的には、こんにち人類は様々な深刻な争いに向かっています。私はしばしばここで言及してきましたが、私たちがまだその始まりに立ったばかりのこの様々な争い、地球紀の進化発展の古い衝動が不条理へと導いているこの様々な争いに対して、古い歴史上の進化発展という薬局からとられる政治・経済・精神の治療薬などないでしょう。最初にヨーロッパをその破滅の始まりに立たせ、次にアジアとアメリカを敵対させて、地球全体に及ぶ争いを準備している酵素は、古い時代に由来するものです(☆17)。人類の進化発展のこの「不条理への導き」に唯一対抗しうるのは、人間を霊的なものの道へと導いてくれるもの、即ち、その続きがキリストの道であることがわかる、ミカエルの道だけなのです。

【訳者註】

☆1)第一講の註☆6を参照。

☆2)この「地質学」ということでシュタイナーは、オーストリアの著名な地質学者エドゥアルト・ジュース(1831-1914)の著『地球の相貌』(全3巻、ウィーン 1883-1901年)の学説のことを指している。「地球上の至るところで、私たちが既に下降しつつある地殻の上を歩いて行かなければならない(an zahlreichen Erdenstellen wir bereits die absteigende Erdenrinde zu überschreiten haben)」と訳したところは、1919年当時はプレートテクトニクス説が確立されておらず、「下降しつつある地殻」ということではジュースが「地向斜説」を採っていたことに留意する必要があると思われる。なお、余談ではあるが「私たちがこんにち地塊の上を歩き廻っている」(wir heute über die Erdschollen hinüberschreiten)というところに注目すると、「月紀の人間は地上を「泳いで」いたが、地球紀である現在は「歩き廻っている」」という進化発展段階を見て取ることができる。地球紀を頂点として次の木星紀に向かっていくことは、地球紀を挟んだ月紀と木星紀の対極性から、「歩き廻っている」状態から再び「泳ぐ」状態へ進化発展していく過程を人間は辿る、ということになるのかもしれない。

☆3)本講義の「ミカエルに依り添って思考する」「ミカエルに依り添う思考」と訳したmichaelisch denkenが素描されている意義は、恐らく次の二つであると思われる。①■Ⅲ-27にあるように、「(こちら側から寄り添おうとしない限り何もしない)ミカエルが私たちに最も強い力を送り込んでくれるように、私たちが地上の身近な周囲環境に超感覚的なものを意識することができるように、自らを整える」仕方を聴講生に伝達するため。■Ⅱ-29の「私は、汝らが私(キリスト)への道を求めるならば、いつでも私の昼の霊ミカエルを通して汝らに呼びかける」も参照。②実際にミカエルから最も強い力が送り込まれた時にどうなるかを、知性で把握するのだけでは不十分ながらも聴講生に伝達するため。

☆4)ここでは、「人間の霊的形姿」ということでファントムに関することが語られている。GA131『イエスからキリストへ』第六講の次の箇所を参照。「…私たちの時代に人間の見霊能力が発達すればするほど、人間には、「物理的な素材や諸力として物質体と共に脱ぎ捨てられるものは、物質体全体ではないし、一度として物質体の形態全体を与えたことはない」ということが明瞭になっていきます。むしろ、この素材と諸力には、更に他のものが、適切に言えば人間の〈ファントム〉と呼ばなければならないものが欠かせないのです。このファントムとは人間の形態です。物理的な素材や諸力は、このファントムが霊的組織としてそれらに手を加えることで、人間として物理的計画上(物質界)で私たちと出会う形態になるのです。ちょうど造形家が、大理石などを手に取り、素材が砕け散るがまま、個々の破片が砕け散るように無闇に叩くのでは、大理石像を形づくることができず、それができるためには素材に刻み込む思考像を持たなければならないように、人体にも思考像が存在しています。しかし、人体の素材は大理石や石膏ではありませんから、その思考像は造形家のそれのように存在するのではなく、外界に実在する思考像として、即ちファントムとして存在しています。造形家が彼の素材に刻み込む思考像に相当するものが、私たちが死後に土葬や火葬されるのを見ているところの地球の素材に物質体のファントムとして刻み込まれているのです。ファントムは肉体に欠かせないものであり、肉体の素材以外の部分であり、外的な素材よりも重要なものです。というのも外的な素材は根本的に、リンゴが荷車に積まれるのと同じように、人間の形態という網の中に積まれるもの以外のなにものでもないからです。ファントムこそが重要なものです!死後に崩壊する素材は、本質的に外の自然界にもあるもので、それが人間の形態に集積されたものでしかないのです」(私訳)。なお、形態霊はこのファントムの中に生きているので形態霊と呼ばれる。そして本来肉眼では見えないはずであった物質体を肉眼で見えるようにしたのがルツィフェルである。ミカエルの強い力との対比で、ルツィフェル的知性(思考と感覚的知覚)というものがそもそも「御霊を見出せなくしている」という意味で「弱い」と述べられている■Ⅳ-38とその註を参照。

☆5)GA59『魂生活の変容-経験の道(第二巻)』第二講「笑うことと泣くこと」の次の箇所を参照。「ちょうど拡張したアストラル体が緊張を解き、肉体の中に笑いあるいは微笑みという身振り(しぐさ:Gebärde)を創り出すように、収縮したアストラル体は肉体のすべての力の中にさらに深く貫き至り、それを自分とともに圧縮します。この収縮の肉体的な表現が涙を流すということなのです。アストラル体はいわば空隙とともに取り残されたため、収縮することによってそれを埋めようとしますが、そのときそれはその周囲にある物質を利用するのです」(佐々木義之訳。下線は一叶知秋による強調)。シュタイナーは眼に見えている鉱物の結晶形態、或いは物質体(肉体)の形態のことをGebärdeと言っている。ただし実際にはもちろん、この眼に見えているGebärdeは、エーテル体・アストラル体・自我に滲透された物質体の形態のことである。「身振り」や「しぐさ」が直訳だが、本講義では人間の霊的形姿(ファントム)との兼ね合いから「身に纏っている形」を想起させる「身形(みなり)」と訳しておいた。なお本講義ではこの眼に見える身形を人間或いは自分と思っている状態が問題になっているが、この身形と霊的形姿についてのシュタイナーの説明を敷衍すると、これらはそれぞれ、パウロ書簡の「第一のアダムに由来するもの(死人)」と「第二のアダムに由来するもの(内なるキリスト)」に相当すると見做すことができる。第二講の最後にあるミカエルの第一の啓示及び第二の啓示と共に、次の箇所を参照。「死がひとりの人(アダム)によってきたのだから、死人の復活もまた、ひとりの人によってこなければならない。アダムにあって全ての人が死んでいるのと同じように、キリストにあってすべての人が生かされる。[…]朽ちるもので播かれ、朽ちないものに甦り、卑しいもので播かれ、栄光あるものに甦り、弱いもので播かれ、強いものに甦り、肉のからだで播かれ、霊のからだに甦るのである。肉のからだがあるのだから、霊のからだもあるわけである。聖書に、最初の人、アダムが「生命ある魂を持つ者となった」と書いてある通りである。しかし、最後のアダム(第二のアダム・内なるキリスト)は命を与える霊となった。最初にあったのは霊のものではなく肉のものであって、その後に霊のものが来るのである。第一の人は地から出て土に属し、第二の人は天から来る。この土に属する人に、土に属している人々は等しく、この天に属する人に、天に属している人々は等しいのである。即ち、私たちは、土に属している形をとっているのと同様に、また天に属している形をとるであろう。兄弟たちよ、私はこのことを言っておく。肉と血とは神の王国を継ぐことができないし、朽ちるものは朽ちないものを継ぐことがない。ここで、あなたがたに奥義を告げよう。私たちすべては、眠り続けるのではない。終わりのラッパの響きと共に、瞬く間に、一瞬にして変えられる。というのは、ラッパが響いて、死人は朽ちない者に甦らされ、私たちは変えられるのである。なぜなら、この朽ちるものは必ず朽ちないものを着、この死ぬものは必ず死なないものを着ることになるからである」(『コリント書Ⅰ』15章21節-53節)

☆6)GA191『霊学的認識からの社会理解』の1919/11/15の講義のこと。☆7)1922-23の大晦日に全焼した第一ゲーテアヌムのこと。GA286『新しい建築様式への道』の内容と第一ゲーテアヌムの図版を参照。

☆8)エルンスト・ヘッケル(1834-1919)はドイツのイェーナ生まれの生物学者・哲学者。彼の著書『人類発生学』ライプツィヒ1874年を参照。

☆9)GA271『芸術と芸術認識』第9講を参照。

☆10)この段落の最後の一文(Er muß die Dissonanzen im Kampfesspiel mit den Konsonanzen in der Welt empfinden können, mitfühlen, miterleben können.)は、読解に注意が必要かつ極めて難解な箇所なので、原文をどのように解釈したかを書いておきたい。訳者が注目したのは助動詞könnenが動詞empfindenのみにかかるものと、動詞mitfühlen及びmiterlebenにかかるものとに分かれているということである。どの動詞も四格支配の他動詞であるので、die Dissonanzen(不協和音)にかかっているが、このようにkönnenが敢えて二回言われていることから、単に三つの動詞が連続した文として訳すわけにはいかないと考えた。まず、①「世界の中の協和音との闘争劇の中で不協和音を感じることができなければならない」と訳したところの含意は、①‘「ルツィフェル的なものとの闘争の中でアーリマン的なものを感じることができなければならない」という意味に解せる。次に、②「その不協和音に共感情を抱き、それを共体験することができる」と訳したところは、まさに普通に読んだだけでは完全に言語矛盾をきたしているところがポイントである。これは■Ⅲ-7でキリスト衝動について②’「各々が個別に行うことを通じて一つになる」と説明されたことと同種の逆説的表現である。①=①‘から②=②’への意識の変容は、第一講から既にニーチェから借用された「或る種の価値の価値転換」という語に仮託されていた、「ルツィフェルかアーリマンか」の二元論的な相剋状態からルツィフェルとアーリマンの均衡のとれた三位一体的な対極の統一状態(キリスト衝動に貫かれている状態)への意識の変容の必要性が語られているとみることができるだろう。最も、ニーチェの場合は、■Ⅰ-31の註(☆11)で述べていた問題がある。そこで取り上げた問題をここでもう一度言い直すとすれば、ニーチェの場合は①=①’までで留まっていて、既存の二元論の善悪をひっくり返しただけで、②=②‘にまでこぎつけていない問題だということになるだろう。

☆11)アルキメデス(前287-前212)。彼は一周前のミカエルの時代(紀元前600年~200年)に生きていた人物である。彼の有名な「我発見せり!」のエピソードは、ひょっとしたら■Ⅲ-21で語られる「知性が一撃を必要とする」こと、及び■Ⅲ-28段落で語られる「自分の内にあるもう一つの現実の源泉に訴える」→「そのもう一つの現実の源泉からのミカエルの呼びかけ(啓示・教示)」の具体例とも見做せるかもしれない。

☆12)本講義は第一ゲーテアヌムの建設中に、建築現場にあった大きな木造のバラックである「シュライネライ」で行われていた。

☆13)これと最も近い聖書の文言は『マルコによる福音書』1章15節の「時は満ち、神の王国は近づいた。回心して福音を信じなさい」及び『マタイによる福音書』3章1-3節の「バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教を宣べて言った、『回心せよ、天の王国は近づいた』」であろう。特に後者はその文のあとに「預言者イザヤによって、「荒野で呼ばわる者の声がする、『主の道を備えよ、その道筋をまっすぐにせよ』」と言われたのは、この人のことである」と続いており、この「鳴り響いた呼び声」のエピソードならびに第三講全体の内容に最も近いと思われる。なお、この「回心」はもちろん、「もはや私ではなく、私の中のキリストが生きる」ということ、「死人の復活」ということと関連している。

☆14)ルネ・デカルト(1596-1650)の主著『省察(第一哲学に関する省察録)』のルートヴィヒ・フィッシャーによるドイツ語訳『哲学の基礎に関する諸考察』(ライプツィヒ、発行年の記載なし)の第二考察p.33以下を参照するように言及している。以下最も重要な関連があると思われる箇所を私訳しておく。「しかし、誰かいつも私をわざと騙す、非常に強力で、非常に狡猾な欺き手が存在するのではないか——?そして、彼が私を欺くならば、それ故に全く疑いなく私(i c h)もまた存在する。さあ、彼は私を可能な限り欺くがよい。だが彼は、私が何ものかであるように!(ich sei etwas!)と、私が思考している(i c h denke)限りで、私が無であるように(i c h n i c h t sei)と取り計らうことは決してできないであろう!そして全てをこのように十二分に熟慮してから、私は究極的には、「『私は存在する、私は実在する』(ich bin, ich existiere)という命題が、私(ich)がそれを言い表すか思考するかするたびに恒真である」と断言しなければならない」。シュタイナーは、デカルトの命題を受けて、実のところは「私は思考する、故に私は存在しない(ich denke, also bin ich nicht)」が正しいとしている。そこで上記の『省察』の内容が、どのような誤謬に陥っているかを、その誤謬から立ち戻ること、つまり「回心」ということから想起される「私(ich)ではなく私の中のキリスト(Ich)が生きる」との関連で考えてみよう。それはシュタイナーの■Ⅲ-28の主張全体を踏まえて考えてみると、次のようになると思われる(小文字のichと大文字のIchの違いに注意して読んでいただきたい)。「私(ich)が思考し、私(ich)が何ものかになっている間、私(ich)は存在・実在しているかのように見える。しかし、それはルツィフェル(欺き手)によって存在・実在しているかのように見せかけられているだけで、本当は存在・実在していない(非存在である)。或いは逆説的な表現を用いれば、私(ich)は仮象として存在しているに過ぎない。その何ものかになっている間の私(ich)は〈非我(Nicht-Ich)〉であって、その仮象たる非我(Nicht-Ich)に執着して〈我(Ich)〉を忘れた阿修羅状態(āsura bhāva)にとどまっている」。感覚的所与を知覚すること(感覚的知覚)と表象(ないし夢)とは厳密には区別されることではあるが、本講義でシュタイナーは敢えて「「知性」という言葉を用いる際、常に感覚的知覚を知性と一緒に指し示すこととしたい」と断わっている。従ってこの場合の「私(ich)が思考している間」というのは、外的知覚の場合と表象の場合の双方を含めて述べられていると思われる。シュタイナーはこうして、その仮象の私(ich)=〈非我(Nicht-Ich)〉に「成って」しまっている自分の姿が「反射鏡の像として映し出されている」と述べていると思われる。つまり、シュタイナーの言いたい「私(ich)は思考する、故に私(ich)は存在しない」は、同じことを「私(ich)は思考する、故に私(ich)は仮象として存在する」という逆説的表現に言い換え可能である。また、この時の私(ich)は〈我(Ich)〉を顧みない〈非我(Nicht-Ich)〉であるので、シュタイナーも別の講義で取り上げていた『バガヴァッド・ギーター』本文の内容に即して、阿修羅の状態[=非顕現の我(大文字のIch)を顧みない状態]だということが導き出せる。本講義では阿修羅の名は登場していないが、『ギーター』が言及している阿修羅状態の人間、並びにシュタイナーが別講義で言及している阿修羅的諸力のことから、本講義でも、Ichを顧みない人間(つまり回心前の人間)のことを阿修羅状態(āsura bhāva)と表現したり、或いはそのようにIchをichから切り離してしまうような闇の存在、つまり〈キリストなし〉にしてしまう阿修羅的諸力の存在を潜在的に見て取ることは十分可能なのではないかと考えられる。同時にこの阿修羅状態は、☆4・☆5で触れた「眼に見える身形を人間或いは自分と思っている「死人」」だということにもなるであろう。阿修羅がかつては光の存在=修羅であったこと、現代における人類の叡智的・精神的側面を踏み躙るような諸力であることについてのシュタイナーの言及は、GA89『意識・生命・形態』を参照。以上から、「私は思考する、故に私は存在しない)」は、実際のところは「私(ich)は思考する、故に私(ich)は存在せず、〈我〉(Ich)も存在しない」とも表せるし、「私(ich)は思考する、故に私(ich)は仮象として存在するも、我(Ich)が存在しない」とも表せることになる。そして、シュタイナーが説こうとしているミカエルの道とその先に続くキリストの道は、まさにこうした阿修羅状態の「私(ich=Nicht-Ich)」が回心して「キリスト(Ich)の内に死ぬ」=「もはや私(ich=Nicht-Ich=āsura)ではなく私の中のキリスト(Ich)が生きる」こと、「死人の復活」への道だと思われる。

☆15)アドルフ・フォン・ハルナック(1851-1930)はドルパート(ロシア帝国領デルプトのドイツ語名、現エストニアのタルトゥ)生まれのプロテスタント神学者・教会史家。主著は『キリスト教の本質』(第4版、ライプツィヒ 1901)など。ここでハルナックらに紐づけられて語られた問題は第四講の■Ⅳ-37を読解する上でも読み過ごせない問題であると思われる。

☆16)☆4・5及びユーディット・フォン・ハレ著/和田悠希・遠藤真理共訳『十字架から復活体へ——開示されたキリストの秘儀』涼風書林2018年、セルゲイ・プロコフィエフ著/和田悠希・遠藤真理共訳『人智学とはなにか』涼風書林2014年を参照。

☆17)本講義は1919年に行われたもので、第一次世界大戦が終わった直後であるが、この時点で第二次世界大戦を予見していたのではないかと思われる。

ここから先は

¥ 300

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?