肉としての身体からの突然の合図(シグナル)

ダメなラッパーは肉だ

今年7月に寝違えて首を痛めた。15才の頃から3~4年周期ぐらいで必ず寝違える。この前はたしか、3年前の中東へ出張する際のエミレーツ航空の36H。割と座り心地の良いシートでだった。アブダビに着いて1つ面談をこなして、その次の面談まで間の1時間ぐらいを使って医者に診てもらった。塗り薬と鎮痛剤をもらってその出張をしのぐ。その時も年々治るスピートが遅くなるはうすうす感じていたが、日常は回転数を上げてそんな小さな悲鳴を一瞬にして消し去っていった。

傷口の記憶

そして今回。3年ぶり6度目。今回は3週間たっても痛みが取れず、むしろ仕事をしていると右手に痺れを感じるほどになっていた。そこで8月上旬にようやく重い腰を上げて、近くの整形外来専門クリニックで診てもらうことにした。担当の医師はインド系の先生で、オーストラリアでFellowshipを取得と手に取った名刺に書かれていた。彼自身はバランスボールに乗りなら問診を淡々と始める。何一つ無駄のない作業と会話。エコー検査で映し出された左右の首の画像の差異を私に見せて、ずっと同じ場所で寝違いが起こっており、その神経が圧迫され続けているため今回は右手に痺れを感じるまでになっている、と説明された。「これまで傷の痕跡、つまり蓄積みたいなのがあるのですか」というこちらの問いには、そうだと答える。身体はその内部で傷口をしっかり記憶していた。

3つのオプションがある、と彼は言う。いかにも彼らしい、そんな風にすら思った。そして、その言葉に合わせて脳内DJはすぐさまキングギドラの「公開処刑」をBGMに選ぶ。「これまで通り鎮痛剤と塗り薬でこの場をしのぐか、時間はかかるけど理学療法で根本から修復していくか、それとも今のうちにメスを入れるか」の3つの選択肢だった。暇だし闘うか、と思い「理学療法で直していきたいです」と伝えると、先生は首を横にかしげた。インド系特有の「OK」というサイン。彼はすぐに紹介状を記入してした。そこには週に2回、12週間の合計24回と書かれてあった。長旅とサコッシュいっぱいの覚悟。

10月25日の記憶

10月25日――全24回の通院が終わる。最後のセッションで、担当された理学療法士さんが言う。We'll discharge you today, congrats.それからメッセージカードをもらう。Good Jobと表には書かれており、中には「治療という旅からの卒業おめでとう。幸運を祈っています。」と書かれていた。海外医療保険から出るといっても、ここまでずっと治療費を払っている。お金を払っているのにJob扱いなのだ。英語は奇妙だ。それから卒業証書をもらうのは10年ぶりだなと思いながら会計に向かうとWe won't charge you today as you are discharged.なんとなく、to dischargeの語源に迫れたような気がした。私が治療費を払うたびに負債感を感じていたのはこの理学療法士さん/病院だったのだ。We'll discharge you todayは「今日あなたを退院させます」とも聞こえるし「今日あなたという負債を返済します」とも取れる。そんな気がした。

8月12日の記憶

8月12日――3回目の通院。2010年にヒット・ガールとして知られるようになったハリウッド女優に似た名前の理学療法士さんは意識的に私を「翻訳者」という役割を持たすようなセッションを行う。理学療法士←→私(翻訳者)←→私の身体。彼女は私から私の身体を引き離す。彼女の刺激に対して私の身体が反応したことを私は翻訳し彼女に伝える。他者と、他者となった私の身体との会話を聞く私。その他者同士を繋げるために必死に翻訳する私。たまに、彼女が直接私の身体と私を介さずに会話していることに嫉妬する私。私より、私の他者としての身体をよく知っている他者。

私の「肉」、その剥き出しの物質性。私の身体的イメージが私から切り離されることで感じる「私」という自己同一性の崩壊、危機、不安、そして恐怖。昨日と今日でさほど変わらないと思っていた私の「肉」。その安定的な「肉」のイメージが不意な侵入を許すことによって、日常が非日常に簡単に変容していく。

9月18日の記憶

9月18日――14回目の通院。宿題をいつもより多くもらう。「肉」としての身体を私が改めて飼いならしていくようなイメージのトレーニング。How to Train My Dragon. 時折、私の意志とは無関係に痙攣する「肉」。動物的な、あまりに動物的な暴力がそこに表れる。知性・理性・叡智を持ってして、そこに循環する「汚れた血」を取り除こうとする。目標はシャープやフラットのない世界。黒のない白の世界。だれもが拍手をもって「おめでとう」と言ってくれる世界。その危険性。

10月9日の記憶

10月9日――20回目の通院。残りの回数が限られているにもかかわらず、改善具合がこれまでより悪くなる。担当の理学療法士さんも焦っていたのか、彼女の上司らしい人に状況を見てもらうことを決意したようだった。物理法則に命名されてるような名前を持つ彼は、最後の仕上げだと言わんばかりに針治療を提案し、私はその最後の手段≒賭けに乗ることする。追い込まれた時に取る奇襲は必ず、そう必ずうまくいかない。有刺鉄線に囲まれながらバイクで必死で逃げ惑うスティーブ・マックィーン。最後に動けなくなる有刺鉄線の巻き付き、身体への巻き付き。ガソリンタンクに触れるマックィーン、Good Job, my friend.

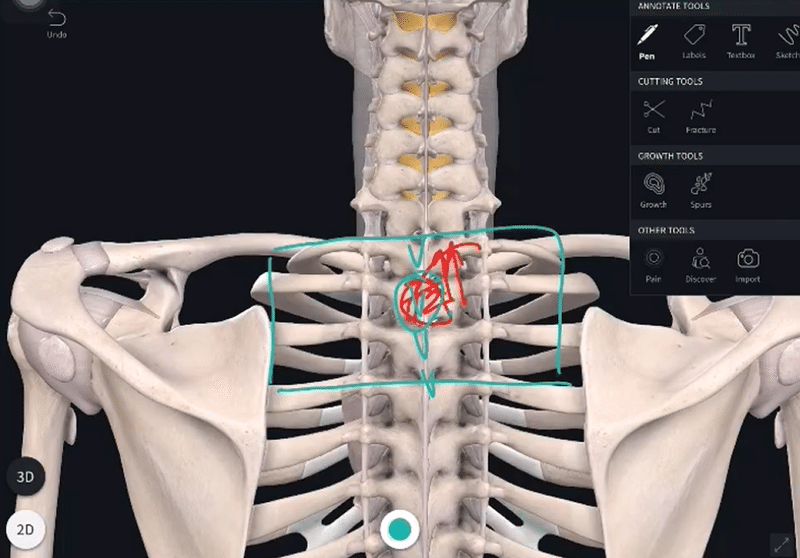

その日の夜、理学療法士さんから1本の動画がWhatsAppで届く。3分56秒。絶妙な長さ。まるでデビュー前のデモテープ。デンゼル・ワシントン演じる元CIA工作員が心を通わした瞬間にあの子から受け取るあのCD。My Songs. Alina. そのビデオにはここまでの経過、彼女たちチームが何をして、ここまででどこまでが改善できたか、その上で、それでも手こずっているのは何で、なんでそんなことが起こっているかがすべて説明されていた。失礼と知りつつも笑ってしまった。Why So Serious? ある種の敗北宣言と、そのあかうんたびりてぃー。皮肉、肉声、筋肉、そして受肉。

10月31日の記憶

10月31日――笑ってしまった理由を探りにメルロ=ポンティの『シーニュ』を読む。そしてこんな一節と出会う。

私の身体において、そして私の身体によって、感覚する者から身体が感覚するものへの一方通行的な関係だけがあるわけではない。関係は逆転し、触れられる手は触れる手となり、そうした触覚は身体に拡散、身体は「感覚する事物」「主体―客体」だと私は言わざるをえなくなる。

ロング・ショットによるコメディー化。距離をとってあくまで冷静に淡々と。その距離が離れすぎてしまうことで、観る―観られるの関係が逆転しましまう。私の身体の一部の筋肉と神経の直りが悪いせいで、私を含めた何人もの大人があたふたしてしまい、それをなんとかしようと頑張る。私の身体のこれまで触れ「られてきた」「肉」が、実は、私たち主体をコントロールしようとしているのである。この自己の身体の他者性、その他者が発する合図(シグナル)が受け取られることで、この短期間で生成された「絆」を確認してしまったから笑ってしまったのだ。笑って距離を取ってしまったのだ。

11月7日の記憶

11月7日――プロテインを飲む用のソイラテを買うために近くのシアトル系コーヒーチェーンにいくと、オスカー監督賞を受賞してMCU作品にも抜擢された映画監督に似た名前のあの理学療法士さんが列に並んでいた。東南アジアあるあるの、コンドミニアム生活圏というやつだ。マスクもしているし、知らないふりをしようかと思っていたところ向こうから声をかけてくれた。気が付くと、いかにあなたたちチームが私を救ってくれたか、そして感謝してもしきれないみないなことを熱を込めて話していた。そうするとと彼女は「それはよかった」と言った後、I hope we never see you again there and feel free to WhatsApp me if any. 卒業特有の哀愁を感じならが私はI hope not too, sure, take care.と返答しその場を去った。

肉、それ自身は喰う、そして喰われる。肉、それ自身は破壊し、破壊される。肉、それ自身は繋ぎ、繋がれる。出来事の根源的始原は、肉としての身体の合図(シグナル)からしか出てこない。

そのサポートは投資でもなく、消費でもない。浪費(蕩尽)である。なぜなら、それは将来への先送りのためでも、明日の労働のためでもなく、単なる喪失だからである。この一瞬たる連続的な交感に愛を込めて。I am proud of your being yourself. Respect!