藁の手首〜新月〜

R40+ 4400文字 1980年前後

ジャパグレ 不世出の傑作・新月

※興味のないかたはスルーしてください※

拙稿「1981年のレコード店」で邦楽のおもいでを書いたものの、なぜか不完全燃焼のモヤモヤが残っています。よく考えてみると、あの記事に書いたのは職場/現場で接した流行歌であって、当時ぼくが熱量マックスに聴き込んでいた実際のサウンドではありません。ぼくの青春を占領した、と言っても過言ではない邦楽。それはジャパグレ (ジャパニーズ + プログレ) 史上の金字塔・新月です。なので/この機会に、80年前後のジャパグレ周辺の音源とともに、新月のことを振り返りたいと思います。「1981年のレコード店」がさしずめ表の歴史なら、こちらはプライベートな裏歴史ですね。

最初にお断りしますが、ぼくはカレーを食べるときに好物の牛肉を最後にとっておく派、です。悪しからず。

Novela

ジャパグレという単語がいつから認知されるようになったのか、ぼくの記憶は定かではありません。しかし、ジャパグレの代表として必ず挙がるのが、Novela です。1981年当時、レコード店の後輩 W林くんもイチオシで布教していたのを覚えています。ちょっぴり自嘲気味に、ときに赤面しながら。

というのも、Novela のイメージには、その本格的なテクとは裏腹に、少女趣味的な要素がつきまとっていたからです。ヴィジュアルメイクはいいとしても、ロン毛の巻き髪、ひらひらのメルヘンっぽい衣装、といったアイドル感がちょっと「痛かった」。また、キング・レコードの肝入りでかなりの宣伝をぶちあげたのですが、これが逆効果でした。伊藤正則が「ぼくのハートをとらえた初めての日本のロック・バンドだ」とか「話題集中のデビューLP 驚異的大反響」とか、書けば書くほど興覚めしました。プロモーションが悪いよな。せっかく本物のシンフォニック・ロックなのに。ぼくらは口々に酷評しながらも、しかし Novela の実力は認めていたのです。その特質が、実は和製ロックの十字架であることを知っていたから。

和製ロックを語るとき、避けて通れないのが日本語の問題でした。元来が舶来の音楽ですから、当前といえば当前ですが、特に70年代から英米に追いつけ追いこせで頑張ってきた日本のミュージシャンにとっては、日本語の歌詞でいかに世界観を構築するか、というのが最後の/最大のハードルでした。Novela も例外ではなく、3オクターブ・ヴォイス、本場にも引けをとらないアレンジ、ソロプレイの技術、等々バンドの水準はかなりイイ線を行っていました。ところが、歌詞のほうはやはり借物というか、上滑りというか、翻訳調まるだしで和製ロックのオリジナリティに欠けていました。ある意味、当時のロックファンには自明のこと……。ファンタジーや少女マンガの世界に Novela が辛くも互換性を見出したのも仕方ない、と……。

その前史的な意味で、押さえておきたいアルバムが 2枚あります。「一触即発」と「カルメン・マキ & OZ」。

佐々木好

日本語ロック初期の成功例として、はっぴいえんど「風街ろまん」やサディスティック・ミカ・バンド「黒船」はよく知られていました。ただ、ことプログレに限定して言うなら、当時のぼくらには 1974年~75年に発表された四人囃子「一触即発」とカルメン・マキ & OZ のセルフタイトル・アルバムが、絶対的な神 LPでした。特にカルメン・マキの変身ぶりは強烈で、「私は風」のプログレ的様式美はぼくらのプロトタイプになります。これらを超える和製ロック=ジャパグレの出現を待ち侘びていた延長線上での Novela デビューだった、ってことですね。

そういえば、カルメン・マキの LPは S木くんのお姉さんから無断で録音したっけ。まあ、もともと S木くんは、ぼくら仲間内ではけっこう邦楽に強いほうで、とりわけフォークやニューミュージックには明るかったのです。80年前後といえば、まさに昭和歌謡/演歌からニューミュージックにシフトしていた時分。有名どころは言うまでもなく、まだマイナーなシンガーを見つけては、鼻高々に紹介してくれたものです。

西島三重子「池上線」、大塚博堂「ダスティン・ホフマンになれなかったよ」等々、S木くんがいなければ一生聴くことはなかったろう曲も、いくつかあります。そして、おぼろげに浮かんでくるメロディ、S木くんに教わった佐々木好の「ドライブ」。

佐々木好のデビュー盤「心のうちがわかればいいのに」を、S木くんは「暗いで~、根暗やで~」と断りながら貸してくれました。先にエクスキューズを入れるときは、概ね自信があるのは分かっていました。案の定、このアルバムはいまでもぼくの耳に残っています。ハイティーンの女性の日常を、等身大の言葉と透き通ったヴォーカルで描いており、そのアンバランスさがなんとも言えず心に染みます。インディーズ感とは少し違う、半径 2m圏内の日常言語で紡がれたようなフィット感……。サウンドと合致した日本語、という意味では当時ジャパグレに求めていた理想形……。

DADA

それなら、歌詞のないインスト・サウンドに関心が向かうのは、自然の成行でしょう。事実、70年代後半から未曽有のフュージョン・ブームが起こります。そして、80年代に入ってYMOのワールドワイドな成功を認めると、電子音楽の分野で和製ロックは気を吐きました。カテゴライズもまだ混沌としていたこの時期、ジャパグレの流れでついに登場したDADA、このデビュー盤のインパクトがぼくには鮮烈でした。

DADA は小西健司 (飢餓同盟) と泉陸奥彦 (カリスマ) の二人によるシンセ・ユニットです。1981年にキング・レコードからメジャーデビューを果たしますが、この 1st が当時のジャンルに従えば、クラウト・ロック (電子音楽) + Vangelis や Mike Oldfield の壮大なシンセ・ワールド + 泉の攻撃的なギターワーク、の高次元ハイブリッド。それらが見事に昇華され、途轍もない完成品として提示されました。「早すぎたシンセ・ユニット」と呼ばれたのも納得で、ぼくはもう忘我の境地で聴きまくりました。ジャケットからして文句の付けようがなく、冒頭「Perpetual Motion」から最終「アルルの太陽」に至るまで、そのトータルな世界観は心底ぼくが戦慄を覚えた邦楽です。二人のマルチ・ミュージシャンが実現した世界水準の。

こんな音楽が日本にもあったのか。ひょっとすると、このジャンルでは世界最先端を走っているのではないか。

しかも、この 1枚を残してDADAは解散。余計カリスマ性に包まれ、ぼくの LPコレクションのなかでも愛蔵盤中の愛蔵盤になります。

本来なら、DADAも新月もぼくの「プレイリスト解説」で採りあげたいアーティストです。ところが、なんと Spotify に当該アルバムがない、これは憲法違反だ、という心の叫びを抑えきれなかったのが、本稿執筆の主たる動機です。1979「新月」、1981「DADA」、奇しくも両者ともにセルフタイトル・アルバムなのは、偶然というより自信の表れでしょう。この 2枚だけはジャパグレを語るときに絶対に外せません。

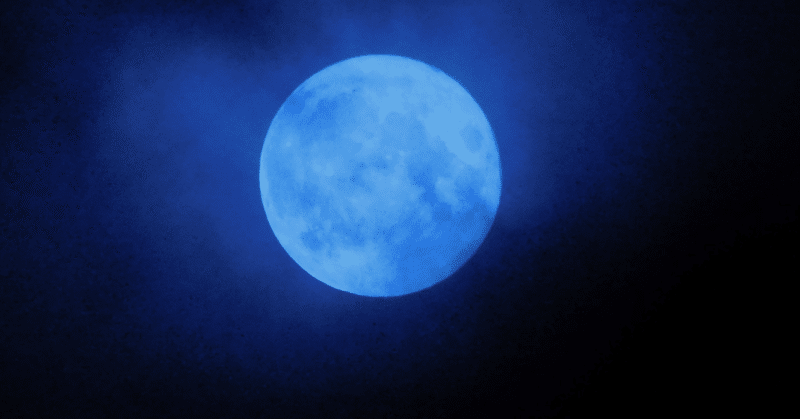

新○月

そして、新月――。日本語ロックの文脈で、ジャパグレの系譜で、ぼくの若き血がたぎるほど感動した、世界に誇り得るバンド。

1979年にリリースされたデビュー盤「新月」には、当時ステレオタイプだった宣伝文句「日本のジェネシス」が付随していました。フランスのジェネシスといえば Ange、Mona Lisa、日本のマイク・オールドフィールドといえば大山曜、といったように、当時はアーティストを紹介する際に安直なイメージ戦略を用いました。これ、例えられたほうは災難です。十中八九は期待を裏切るわけで、本家のパクリだと言われるのが関の山。新月も Peter Gabriel 在籍時のジェネシスよろしくシアトリカルなライブ&サウンドを見せてはいました。ギターの甘美なロングトーンやアルペジオ奏法にも、なるほどジェネシスらしさは感じられました。しかし、三度四度と聴きこむうちに、これは似て非なるものだ、と気づきます。唯一無二の世界観に包まれます。

それを担保したのが、他でもなく日本語の歌詞だったのです。サウンド面では充分に及第点でも、日本語が足を引っぱって世界観を構築できなかったジャパグレの十字架から、ようやく解放されたような、根が生えた、独自の日本語による新月ワールド。思えば、初期ジェネシスのバックボーンには「マザーグース」があり、イギリス人は心の奥底でそれを共有していました。それを日本語に置き換えたところで、薄っぺらい翻訳調になるだけでした。逆に言うと、日本の風土に根差した童謡なり民話なりのレベルまで掘り下げないことには、日本固有のプログレ的世界は提示できません。そして、それを可能にするのは、質の高い日本語だけなのです。「新月」の歌詞は主要メンバー三人が担当。すべては彼らの文才が為した、と言えるでしょう。

当時19歳だったぼくの感性は、完全に新月ワールドに奪われます。わけても 1曲目「鬼」の詩情、幽玄な趣き、は日本的情緒に溶け込み、無意識の底に眠る御伽噺の怖さのようなものまで刺激します。その歌詞を全文掲載しましょう。↑ の曲に合わせて口ずさめば、きっと分かります。

いつものところで 夢から醒めて

編みかけの糸玉 また拾うと

夜も更けてる

山羊は小屋の隅で なぜ震える?

燃え盛る囲炉裏の その炎の

上に降るのは雪

雪は消えた すぐに消えた

失くしたものなら たくさんあると

指を折って数えた ひとつひとつ

思い出せない

猫は身を屈めて なにを怒る?

朽ちかけた天窓 ふと見やると

そこに居たのは鬼

鬼は逃げた すぐに逃げた

たしかもうひとつ 忘れてるはず

寝る前に誓った 私の夢

守る掟を

それでも私の藁の手首は

くびれそうな色して ゆらゆら揺れ

自分にさよならする

ぼくの脳天を撃ち抜いたのは最後のヴァース。「くびれそうな色」した「藁の手首」。なんじゃこりゃー、瞬間ぼくは松田優作になりましたよ。どこをどう突つけばこんな言葉が出てくるのか。その「藁の手首」が「自分にさよならする」って……。ぴったりの音階に誘われて……。

もちろん「鬼」以外の楽曲でも詩は冴えわたり、トータルアルバムの繊細な叙情性を支えています。B面「白唇」からインタールード「魔笛 "冷凍"」を挟んでの「科家の夜」は超一級の展開で、ラスト「せめて今宵は」では夜の静寂に溶けゆく地平線が臨めます。まるで映画一本を観ていたかのような没入感は、そのまま独自の世界観が描かれた証拠。レコードの針が上がったときには、喜怒哀楽のいずれでもない涙が静かに伝わっているのです。

名盤、という一言で片付けるには惜しい歴史的傑作。実際、80年代以降は本場イギリスに追随するようにジャパグレが衰退一途になるだけに、このときぼくが出会った 2枚のアルバムは、時の狭間に一瞬だけ咲き誇った奇跡の花だったのかもしれません。あるいは、若かりしぼくの感性のスクリーン・ショット。古い日記だったり初恋のラブレターだったり、過去の自分が書いた母語を振り返るときは自虐的な反省/小っ恥ずかしさを伴うものですが、それでも愛おしく、留めておきたい、特別なテキストは誰にだってあるのでしょう (君だけは変わらずにと……「白唇」より)。

各々のバンド唯一の公式アルバム (当時) ということもあり、現在でもこの 2LPは我家のリビングに飾ってあります。ハイホー。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?