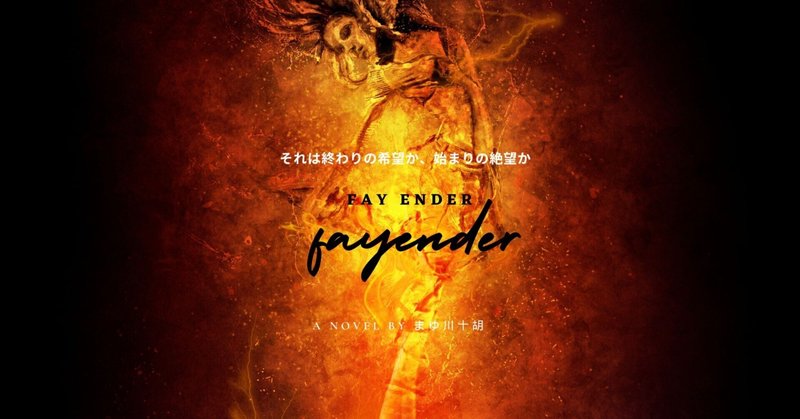

fay ender ㉘ 【本格ファンタジー小説】第五章 宿命を終わらせる者「5-2 恋焦がれる①」

第五章 宿命を終わらせる者

5-2 恋焦がれる①

( 前作 「 5-1 覚醒 」 のつづき )

今朝、避難民と同行している各軍へ伝令を送った。

噴火終息の目処が立ってきたので、本国へ帰還するよう判断を下したのだ。

それによって国内の町村はもちろんのこと、遅くても明後日には市中にも民が戻るだろう。

ただ、すぐには日常生活を営むのは望めないほど街全体が損壊してしまっているので、暮らしを再び機能させるところから辛抱強く始めなけばならなかった。東方の大国ラダーンが元の生活水準まで復興させるには、恐らく数年から数十年はかかるだろう。

スタフォロス四世は寝台の上で、役人からの報告を受けていた。

傍らには臨時の宰相役に就いたラダナス王太子が、王を補佐して時折指示を出している。

王太子とそう歳の変わらぬこの若い官僚は、宮廷貴族たちとは違い、王と王太子への忠義を貫き最後まで王宮へ残った者たちの一人であった。

この官僚だけとは限らず、実務能力を買われてすぐに実力行使ができるよう高い地位へ大抜擢もされた者も多い。その恩義を感じてなのか、皆王家へ改めて忠誠を誓っている。

その国の財政を預かる高級官僚から、国土に住まうすべての民へ配給する食糧、主要な街道の整備、市や町の再建などにかかる費用を算出した報告を受けていた。

どれも皆、最低限の緊急事業であった。それだけで、国庫の半分はなくるほどの巨額な損害額になる。

「隣国のセイリアから食糧援助を受けられたとしても、恐らく継続しては望めないでしょう。これから収穫の時を直前に控えてのこの災害です。

各地に視察へ向かわせた報告によると、火山灰による農作物の影響は南の国境付近でも酷いものでした。セイリアも恐らく似通った状況でしょう。

援助は一時的なものと考え、後は今年の冬をどう乗り切るかを最優先にする必要があります」

財務官僚カランドリエの簡潔な説明に、王と王太子はじっと耳をそばだてて聞き入っている。

冬を無事後えるまでは、王宮はもちろんこと、国内のすべての市街の再建を後回しにし、食糧の確保が最優先課題になるという。

備蓄している蔵をすべて開け放って、何とか冬を乗り越えたとしても、翌年の春に撒く種が軒並みやられた以上、食糧難は当分続く。国の財政は破綻するだろう。

「……それでも、国土の壊滅は免れたのです。我々はこの状況をもっと感謝し、喜ばなければならない」

お先真っ暗な国の行く末に欝々と塞ぎこんでいる空気を、ラダナスがひっそりと囁き破った。

眉間に深く皺を刻んだ王が、ラダナスを見上げる。

腰の骨を粉砕した激痛と、国を憂う心痛と闘って、一気に老け込んだ顔が僅かに頷いた。

タルル山の大噴火がこの程度の被害で済んだこと自体、自然の摂理に反するほどあり得ない奇跡であったのだ。本来なら、とうにこの国は死の灰に呑まれ、炎上し、滅亡していたはずであった。

役人カランドリエも、市街の支庁で同僚や部下と共に、あの奇跡の光景を目の当たりにしていた。

五百年続いたこの王国を惜しんだ神が降臨し、神の御業を振るったのだとしか考えられなかった。

あのとき黒煙が目前まで迫り、カランドリエは死を覚悟した。

広い目抜き通りを挟んであとわずかで吞み込まれる寸前で、巨大な煙の壁が一瞬にして造られ、火竜が飛来してくるという超常現象が起きたのだ。

その後の大風により、市街に広がりかけた火災は徹底的に鎮火され、恐ろしい黒煙もろとも吹き飛ばしていった。

あの場に居合わせた者にしかわからない体験だった。

全身総毛立ち、身体の底から震えあがるほど魂を揺さぶられた。

人智を超えた奇跡というものは確かに存在するのだと、現実主義の彼は真摯に受け止めたのであった。

だからカランドリエは、あの超常現象が一人の人間が起こした仕業だとは夢にも思っていない。

第二王子の存在は、王族とほんの一握りの側近数人の間だけで極秘にされたものだった。

報告を終えて一旦退出しようと礼を取ったカランドリエは、王の寝台の足下に人が立っていることに気がつき、仰天した。

いつのまにそこへ現れたのか。

頭を下げて礼をする前には勿論誰もおらず、姿勢を正して起き直ったとたん、人が佇んでいたのだ。

それも、真っ赤な炎のような髪が生き物ように逆立ち、明るいランプのように緑の眼を光らせ、強烈な風の匂いを発散させている。

これは人間か?

直感的にカランドリエはそう思った。その表情があまりにも特異だったのだ。

例えるなら、時に優しくそよぎ、あるいは激しく荒れ狂う風にも似た奔放さ。人が作り出した一切の柵とは無縁の自由さがその顔にはあったのだ。

この非常識な出現といい、当然カランドリエは相手を書物の中でしか読んだことのない魔物か精霊のたぐいだと思いこんだ。

「何者だ! その場を動くな!」

文官の身でありながら、勇敢にもカランドリエは寝台と得体のしれない相手の間に割り込もうと動いた。

「大丈夫だ。心配ない」

王太子に制され、カランドリエは怪訝な面持ちとなった。驚くことに、王太子は溢れ出る感情を抑えようにも抑えきれない、感極まった表情で不審人物を見つめている。

どんなことにも粉動されない穏やかな王太子が初めて見せる側面であった。

「………待っていたよ。待ち侘びすぎて、こちらからきみを探しに行こうと思っていたところだった」

愛情のこもった視線と抑揚に、カランドリエは更に驚いた。闖入者はふっと笑い、カランドリエは微風が自分の頬をなぞっていったのを感じた。

「その身体でかい? 無茶いうなよ、本当に死んじまうぜ」

「きみは……なんだか様変わりしたね。羽化した蝶のようだ」

「ある意味そうかもな」

大したことでもないといった風に闖入者フィオランは認め、そして体の奥底まで見透すような目つきをした。

(なんて目だ………)

カランドリエも、ラダナスさえもそう思った。

「ひどく病んでいるな。阿片が更に追い打ちをかけている。そうして立っているのもやっとなんじゃないのか?」

はっとカランドリエは王太子を見、やはりと思った。ここのところ、甘い匂いがその体から強く立ち昇っていたからだった。

ラダナスはもはや否定はしなかった。

「すっかりお見通しのようだ」

「今は、な。以前までは気づかなかった。どこか患っているとは思っていたが、まさかここまでとは―――」

こんなに病が進行しているとは思わなかったのだ。もう余命いくばくもない状態であるのが、ひと目見ただけでわかってしまった。

阿片漬けになるほど瀕死の体であるというのに、それでも国政を執り続けるのは、決定された死へ最後の最後まで諍いたいがためなのかもしれない。

無慈悲に断ち切られてしまう生を諦めたくないという、凄まじい執念。

それをラダナスの中に視た。

「フィオラン」

不意に、寝台から声をかけられた。

視線を転じると、めっきりと老けこんだ王が首を懸命に持ち上げながら話しかけてきた。ラダナスがすぐに首の下にクッションを当てがってやった。

「ラダナスを救ってやってくれ」

初めて名を呼ばれたが、大して感慨は湧かなかった。だが、王の為政者としての皮を脱ぎ捨てた素顔を見て、耳を傾けてやる気になった。

「この国にはラダナスが必要だ。これから過酷な時代を迎えるであろうラダーンの民にとっては、優れた統治者は絶対に必要なのだ。余は腰をやられ、もう長くは生きられない。復興を終えるまで生きることが出来ない。

その余より、先にラダナスが死ぬことはあってはならないのだ」

「あんたは国の心配しかしないのか。あんたにとって子は血肉を分けた血縁ではなく、国を治めるための単なる引継ぎ役でしかないのか?」

耳を傾ける気も失せて、口からは冷ややかな批判しか出てこなかった。

王は悟った。言葉を繕い、本音を語らず別の言い訳をすることはもはや何の意味もない。ついに、心のひだに深くうずめていた想いを吐き出した。

「余の息子だ……。余より先に死んでいくのを見たくない。余が心血を注いで育ててきた息子なのだ。これにはまだ出来ることがたくさんある。

この若さで命を落とすのはあまりにも無残だ。余がそなたを探したのはラダナスのためであった。タルル山の噴火はそなたを探し、その力を引き出す大義名分にしかすぎなかったのだ」

身体から声を絞り出し告白する王の傍らでは、ラダナスが苦渋に満ちた顔で視線を落としている。父の真意を恐らく知っていたのだろう。

「だから、あえてレンティアの塔へ王太子を療養へ行かせたのか?

あのホスローという糞坊主をあんたは利用したんだろう。俺が奴らに捕らわれるのは決まっていた。そして早々に覚醒して、王太子がその恩恵に預かることができれば万々歳。あんたは直接俺に関わらずに済み、その分恨まれることもない。あのイアンという男も、本当はあんたが抱き込んだ間諜なんだろう? まんまと一杯食わされたぜ」

「それは少し違う」

ラダナスが静かに口を添えてきた。

「彼は誰にも仕えてはいない。自分の目的のために大僧正と手を組み、

その上でわたしを陰日向となって助けてくれていた。彼の真の目的はついにわからずじまいとなってしまったが、彼もまた、きみの力を当てにしていたようだ」

その目的が何かは、フィオランには見当がつく。

失ってしまった過去を取り戻すとイアンは言っていた。おそらく、滅ぼされた自分の部族を復興させたいのだろう。亡者を蘇らせることができると本気で考えていたとは、フィオランは笑いたくなった。

「ひとつ、あんたに聞くぜ」

フィオランは寝台に横たわる老王へひたと眼を据えた。

「なぜ、俺に会いたくなかったんだ? 罪の意識からか? 俺たち母子を殺そうとした」

老王の瞳が動揺で揺れたように見えた。

カランドリエは極めて微妙な雲行きに居心地が悪くなった。

自分がこの場に居続けていいいものか悩んだ末に、極力目立たぬよう隅へ引っ込んだ。

~次作 「 5-2 恋焦がれる② 」 へつづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?