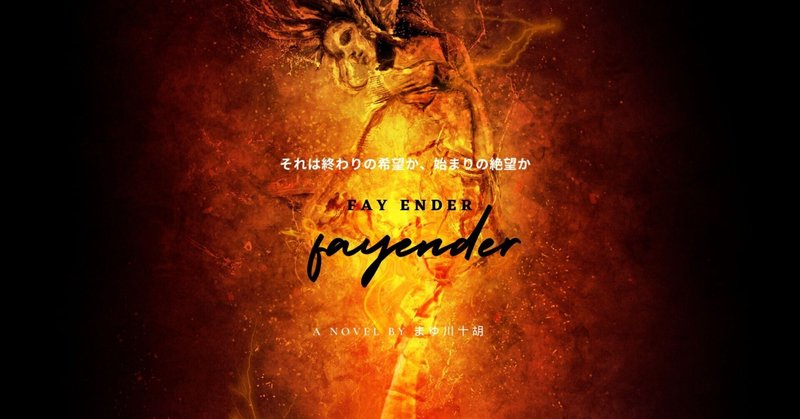

fay ender ㉚ 【本格ファンタジー小説】第五章 宿命を終わらせる者「5-3 さだめの終わり」

第五章 宿命を終わらせる者

5-3 さだめの終わり

( 前作 「 5-2 恋焦がれる② 」 のつづき

収穫の秋を迎えたが、被災直後のため、ベルウェスト市中も近隣の農村も静かであった。だが、庶民は為政者が考えているより、ずっと逞しかった。

祭りを催す余裕はなくても、町や村の再建に力を尽くし、少しでも自分たちの生活を元に戻そうと張り切る勢いは目を見張るものがあった。

市民は、災害によって平等に家財を失い、どん底に突き落とされた。

平常時は関わり合いにもならない希薄な人間同士が、復興という共通の目的を持ち、手を取り合ったのだ。

庶民の勢いに引っ張られる形で、王宮や行政も大車輪で動いた。国家や王家としての体裁を捨て、近隣諸国へ全面的な援助も要請した。

その甲斐あってが、一番の懸案であった今度の冬を乗り越えられるだけの食糧をなんとか搔き集められる目処がたっている。

フィオランは西域には戻らず、市中の一教会に身を寄せていた。

何をすることもなく、日がな一日流れる雲を呆然と見上げているか、忙しく立ち働く市井の人々へぼんやりと眼を向けたりと、廃人のような毎日を送っている。

あれから王宮へは一度も足を向けようとはせず、幾度か王宮から使者が迎えに来ても梃子でも動かず、頑なに拒んだ。エリサやアーネスが心配して様子を見に来ても、ひと言も喋ろうとはしなかった。

ベヒルは、自分の所へ転がりこんできた幼馴染みを何も言わずに受け入れ、親身になって世話を焼いている。

おおよそのことはエリサたちから聞いて知っていたが、これほどまでにフィオランを打ちのめしている理由が未だによく呑み込めず、釈然としていない。

あの謎めいた麗人が、それほどフィオランの心に大きな位置を占めていたのか?

ベヒルが知るフィオランは、もっと淡白でこんなに脆い心の持ち主ではなかったはずだった。

「ねえ、司祭さま。噴水のところに来て。行き倒れの人がいるの」

教会で面倒を見ている孤児の一人が、息せき切って仮修復した礼拝堂へ飛び込んできた。またかとベヒルは腰を上げた。

噴火終息を頃合いにして、市中へ民がどんどん帰ってきたと同時に、行き場を失った身寄りのない人間が頻繁に各教会へ運びこまれている。

今月で十五人目だなと考えながら、ベヒルは教会から少し距離のある広場へと向かった。

「あの広場なら、ブリッグズ教会の方が近かっただろう。なぜ、そちらへ知らせに行かなかったんだい?」

先を行く八歳くらいの少年へ、不思議に思って尋ねた。少年は歩みを止めずに、顔だけ振り向けて答える。

「あのね、僕も同じことを言ったんだ。そしたら、おっかない刺青のおじさんが司祭さまを呼んできてくれって頼むんだ。司祭さま、知り合いなの?」

何のことかわからない。だが刺青と聞いて、心臓が縮みあがるほどドキリとした。

「……い、刺青? どこに刺青があったんだ? 行き倒れはその人のことかい?」

「行けばわかるよ。キティたちも待っているから、ほら急いで」

ギョロ目をさらに大きく剥いて足を止めたベヒルを、少年は焦れったそうに急き立てた。

元広場で会った空間へ出て、壊れた噴水にたむろしている一団を見つけた。

子供たちに取り囲まれている人間をひと目見るなり、ベヒルは背を向けて逃げ出したくなった。そうしなかったのは、今や彼の家族ともなっている子供たちが一緒にいるからだった。

口元に藍色の刺青を施した、目つきの悪い長身の男。

ベヒルにとっては疫病神のようなイアンであった。

「司祭になったそうだな」

逃げ腰状態で近づいてきたベヒルを、相変わらず虫けらを見るような冷たい目つきで見つめながらイアンは話しかけてきた。

「ぼ、僕に何の用だ? お、おまえごとき、もうフィオには太刀打ちできやしないぞ。いい加減諦めてくれ」

ありったけの勇気を搔き集めて投げてみたが、相手は無反応であった。

例の、意味のわからぬ嫌味も言わない。

イアンは意味ありげに顔を横へ向けた。つられてベヒルは視線を辿り、あっと声を上げた。今まで子供が壁となっていて気づかなかったが、崩れた噴水の縁に人が腰かけていたのだ。

その玲瓏とした横顔を見て、ベヒルは眼が張り裂けそうになった。

死んだはずじゃなかったのか?

確かに、そう聞いている。だが、どこからどう見ても本人そのものである。これほどの美貌を持つ人間がそうそういるはずがない。

その証拠に、子供たちは魅入られたように口をぽかんと開けて傍から離れられずにいる。

しかし、とベヒルは首を捻った。

何だか変だ。印象が随分と違って見える。

なんというか、匂いが立ち昇るというか、妙に艶めかしいのだ。

戸惑ってイアンの方へ眼を向けると、彼は片側の口の端だけを吊り上げてみせた。

「どこの誰かは俺もわからぬ。記憶が無いようだ。俺には本人そのものに見えるがな。それもごく普通の女に」

あんぐりとベヒルは口を開いた。

たっぷり驚き終わった後、するべきことはただひとつ。すぐに孤児の中で年長の少年へ指示をした。

「今すぐにフィオを連れてきてくれ。すぐにだ」

少年は不満そうな声を上げた。

「えー? また僕だけ? 大体どこにいるかわからないよ。あの人、行先も言わないで黙っていなくなるから」

「王宮の東の森近くにいるはずだ。この人はフィオの大切なひとなんだ。

頼りにしてるよ、ジレ」

それを聞いて、少年は真顔になった。あの哀れな人が少しでもまともになればいいと思い、一目散に駆け出していった。

「あなたが見つけて、ここまで連れてきてくれたんですか?」

怪訝そうにベヒルは尋ねた。なぜ、と眼で問いかける。

「あやつには恩を売っておいた方がいい。いずれモーラの地へ戻るであろうから」

誰が、とも言わず、イアンは去っていった。独り言のような呟きを残して。

フィオランへの執着はなくなったのだろうかとベヒルは疑いながら、その孤独な背中を見送った。

その後、少年に引っ張られるようにやってきたフィオランは、雷に打たれたかのように長いこと硬直し、ベヒルを慌てさせた。

視線を合わせるために腰を屈めて顔を覗き込むと、女は軽く目を見開き、ほころぶように笑った。

フィオランは息を呑み、震える手で女を抱き寄せた。海と大地の香りが体から立ち昇った。

緑の眼から涙が溢れだしたのを見て、ベヒルは顔を背けた。

こんなだらしのない幼馴染みは見たくないと思ったが、そういう自分も目を赤くしていた。

「イアンがこの人を見つけてくれたんだ。彼は言っていたよ。宿命を終わらせたから戻ってこれたのだろう、と。終わらせたのはきみなんだね、フィオ」

ベヒルの言葉と共に、上空で鳥の羽ばたきがしたのをフィオランは聞き取った。

創りだし、終わらせる者。

耳元でそう囁かれた。

―――なにを? それはこれから自分で見つけていかなければならない。

完

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?