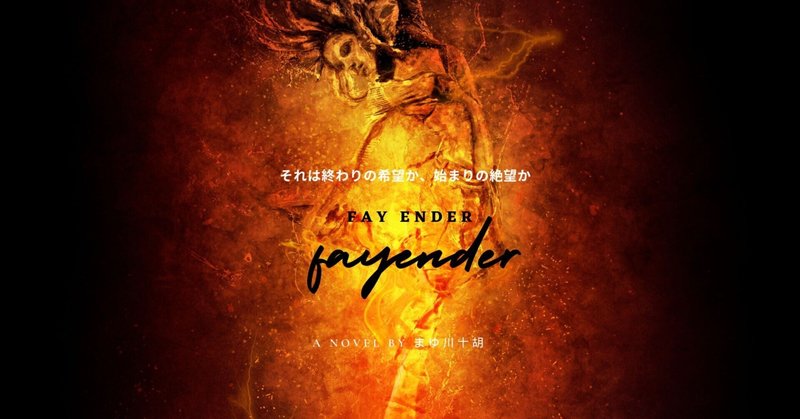

fay ender 【本格ファンタジー小説】⑨

第二章 力の発現

2-1 地獄の一丁目①

(第一章 異能の者 1-3 月夜の麗人④ のつづき)

白く泡立つ急流が谷底を這うように流れている。

フィオランは絶壁の高みから川底を覗き込み、危うく眩暈を起こしそうになった。

これまでの旅の多い人生で、これほど深い谷は見たことがない。

この大秘境に足を踏み入れて早五日。奥に分け入れば分け入るほど、いかに自分がちっぽけな存在か思い知らされる。

毒ガスが噴出する地帯を大きく迂回しての山岳越えであった。

この辺りの山は緑があまりにも深いゆえ、不安が湧き出してくる。

もし一人でこの山々を彷徨っていたとしたら、この濃密な無言の圧力に押し潰されそうになり、やがて耐えきれなくなっただろう。

屈強な大の男でもだ。

優男のフィオランはすでに息苦しさを覚えている。

たえず何かそこかしこから見られているような感覚が拭えない。

そんな神経質気味になっているフィオランとは対照的に、ヴィーという女は道先案内人の鑑のようだった。

急勾配の山道を丸一日歩き続けても、騾馬顔負けの疲れ知らず。

崖を下るのも登るのも、まるで猿並みの巧みさ。一度でも荒い息を吐くのを聞いたり、長旅の疲れをその足取りに見たことがない。

これだけでも女にしては…というより同じ人間として驚異的なことだが、最も恐るべきことは大自然で生き延びる術を原始的レベルで見事に会得しているということだった。

それをこの五日間でフィオランはたっぷりと目撃していた。

「向こう岸へ渡る」

手短に述べられ、フィオランは女へじっとりと視線を送った。

本当に人間か?

最近頭をもたげ始めた疑いであった。

「……言っておくが、俺はただのごく普通の人間なんで、常識の範囲内で、普通にしか渡れないぜ」

フィオランは噛んで含めるように言葉を切って言った。

相手の次の行動を警戒して構える犬のような態度に、ヴィーは少し口元を緩めた。

「わたしもおまえには自分の手足を動かして普通に渡ってもらいたい。何か特別なことを期待しているわけではないぞ?」

「そうか? 向こうから走りこんで飛び越えてもらいたいとか、蔦にぶら下がって大ジャンプするとか、あり得ないほどの距離があるのに丸太を渡して這っていけと言わねえのか?」

「そんなことが出来る人間がいるのか?」

「いや、ただの人間はできねえだろう。あんたはどうか知らねえが」

「わたしにだって出来るわけがない」

心外そうにヴィーは言った。

「とてもそうは思えなくなってきたんでね。ましてや、こんな高みから向こうへ渡るなんてサラッと言われちゃあ、勘違いもしちまうぜ」

「まさか。普通に谷底へ降りて川を渡るだけだ。もっと上流へ登れば楽に向こう岸へ渡れるのだが、そうなると十日は歩き続けなければならない。時間と体力の無駄だし、何よりこの地点が一番の早道だという事もある」

ああ、なるほどと頷きかけて、フィオランは固まった。

容易く説明を受けたが、言葉の意味を現実に照らし合わせて嵌めこむと、とてつもない事実が現れた。

「おい…この絶壁を降りると言ったか? ここを? この地獄の一丁目みたいなどえらい深さの谷を?」

「それ以外の方法があるか?」

当然のように問い返され、フィオランは彫像のように固まり、しばらく頭が真っ白になってしまった。やがて息を吹き返したものの、すっかり恐慌状態となる。

「ちょ、ちょと待ってくれ。猿みたいなあんたには可能かもしれねえが、俺には無理だ! 絶対に無理だ! 無謀なことをして自殺みたいな死に方だけはしたくない。上流まで十日もかかるというなら、ちゃきちゃき歩いて五日で辿り着いてみせるさ! その方がずっとまともな選択だ!」

「まるでわたしがまともではないような言い草だな」

「じ、自覚がないのか? いや、そもそもあんた女……いや、人間なのか?」

心底恐ろし気に呟くフィオランへ、ヴィーはさすがに気分を害したのか憮然とした表情を見せた。

「喧嘩を売られたと解釈していいのか?」

さすがに言い過ぎたかとフィオランはすぐに言葉を添える。

「悪かった。でも、無理難題なことを言って脅かすあんたも悪い」

「わたしは出来もしないことを口にはしない」

「おい、いい加減にしてくれ…」

「降り方を会得すればいいだけのことだ。わたしが指示する通りに手足を動かせばいい」

「簡単に言うなよ……」

フィオランはたまらず両手で顔を覆った。

この女は奇跡のように美しいが、中身がだいぶイカレている。

それを今痛切に感じた。

「おまえは自分を低く見過ぎている。それにわたしは不可能なことを無理強いはしない」

返事をしないフィオランを、ヴィーは忍耐強くじっと見守った。

「信用のおける案内人がほしいと言ったのはおまえだ。わたしは引き受けた仕事を忠実にこなしているに過ぎない」

それはわかっていると言いたいが、女がなぜか自分をあまりにも買い被っているように思えてならない。この旅が始まってからずっとだった。

「…そんなにわたしが信じられないか?」

フィオランは顔を覆っていた両手をゆっくり撫でるように下した。

女の声の微妙な響きが気になったのだ。

銀色の瞳でじっと見つめられ、目を逸らすことも出来ず、結局根負けしてしまった。

「ベヒルを隊商宿へ置いてきて本当によかったぜ」

あいつがいたら、どんなに脅そうが宥めすかそうが、死んでも首を縦に振らなかっただろう。

フィオランは虚脱状態でそう独りごちた。

「いいか。よく注意して見れば、必ず手足をかけられる凹凸がある。それを間違えずにゆっくりと辿ればいいだけだ。落ち着いていけ」

ぽんと肩を叩き、ヴィーはとっとと断崖絶壁にぶら下がった。

女の気楽な言葉を呪文のように口の中で呟きながら、フィオランは絶壁の縁に取り掛かった。

滑るからと、自慢の長靴を脱がされ、背に括りつけた格好である。

へばりつくこと、軽く一刻は過ぎている。

歯を食いしばり、両足だけに全体重が掛からないように全身に力を注ぎながら、トカゲのように降りていくのだ。

集中が途切れてしまえば判断を謝り、谷底へ真っ逆さま。痛みを感じることなく河原に叩きつけられ、ひしゃげて終わりだ。

唯一の慰めは、ヴィーが腰と腰に繋いでくれた命綱だ。

とはいっても、男一人が頭の上から降ってきて、片手で墜落を防ぎきれるとはとても思えないが。

「安定した場所では力を抜け。ガチガチになっていたら最後まで持たないぞ」

遥か足元から、よく通る声が響いてくる。

谷底から風が声を吹き上げているのだ。この風がもっと強くなったら足元を掬われるだろう。

さっきから心に浮かぶのはそういった悲惨な光景ばかりだ。何か言い返したいが、言葉を発する余裕もない。

両手が震えだしてきた。

岩壁の窪みに吸い付くように手を這わせ、五指すべてに力を入れ続けているので握力が無くなってきたのだ。

これ以上時間をかけると力が持たない。じわじわと滲みだす焦燥感に追い詰められる。

そんな時、ふと視界を横切ったものがあった。

最初髪の毛かと気にも留めなかったが、しつこくぶらぶらと被り物の縁からぶら下がるので、目を凝らしてそれを見た。

糸くずのような黒い尺取虫。

(またこいつか)

このベヒルからもらった聖職者の頭巾に卵でもくっついているのだろうか?

苛立ったフィオランは、つい頭を強く振ってしまった。

反動で、なんとかへばりついていた上半身が岩壁から浮き上がる。

冷やっとして思わず眼下をまともに見下ろしてしまった。

「下を見るな! 自分の目の前の壁だけを見ていろ!」

随分下の位置で自分を待ち続けているヴィーより更に下には、ゴツゴツした谷底が広がって見えた。

身が竦むほどの高みに加え、谷底が迫ってくるような錯覚を起こした。

その瞬間、次の凹凸へ足をかけそこない、足場を失って一気に落下した。

落下を止めようと両手で岩を掴もうとするが指に力が入らない。

岩壁から体が離れないよう、両足を踏ん張り、なんとか体を壁へ押し付けて張りつこうとしながら滑るように落ちていく。

落下速度が増して体が徐々に浮き上がり、ついに岩壁から離れてしまった。

フィオランの髪が恐怖で逆立った。

墜落死――。

その文字が頭の中で点滅した時、体が何か柔らかいものに激突した。

間髪入れず、腰に縄が食い込み、締め上げられて激痛が走る。

壁に肩と頭を激しく叩きつけ、一瞬意識が遠のいたが落下は止まった。

墜落死を免れたことに呆然と気がつき、フィオランは反射的に上を仰ぎ見る。どっと冷や汗が全身から噴き出した。

~次作 「2-1 地獄の一丁目②」 へつづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?