商売繁盛の6つのフレームワーク!

みなさん、こんにちは。

社長の大学主宰、株式会社リンケージM.Iコンサルティングの長谷川博之(はせがわ・ひろゆき)です。

経営コンサルタントやマーケティングコンサルタントと言われる専門家は、企業に関わる課題や問題を解決します。

たとえば、弊社には「どのようにしたら目標を達成できるのか?」「どのような方向性で商品開発をおこなえばいいのか?」「営業の成績を伸ばすのはどうしたらいいのか?」「行動する組織にするにはどうすればいいのか?」などの相談があります。

多くの場合は、その企業の経営者自身も一生懸命考えてはみたが自信がない、何から手をつけていいのかわからないということなのです。

ですが、私たち専門家は、傍から見るといとも簡単そうに課題や問題を解決する策を提示します(実際には簡単ではありません)。

そして、「どうしたら、そんな解決策をアウトプットできるのか」と驚かれることもあります。

そこで今回は、私がクライアントの課題や問題を解決したり、原因を見つけるために使っているフレームワークを6つだけご紹介します。

フレームワークとは?

コンサルティングの現場では、30~40のフレームワークの中から、業種業態、企業規模、職種などによって、いくつかをピックアップして使います。

フレームワークとは、戦略や業務改善、問題解決などに使う考え方の枠組みや分析ツールのことをいいます。

フレームワークがあると、大変に考えやすくなりますし、解決策に至るまでの時間を大幅に短縮することが可能です。登山にたとえれば、3合目から登るのと7合目から登るくらいの違いがあります。

3合目と7合目では、登山時間も体力の消耗も大きく異なりますね。

ですから、フレームワークを持つ持たないで、経営者としての仕事のやり方は雲泥の差があるということです。

経営の大きな方向性を探るなら「SWOT分析」

恐らく経営者で、「SWOT分析」という言葉を聞いたことのない方はいないと思います。

あまりにポピュラーな経営ツールなので、がっかりした人もいるかもしれませんが、SWOT分析の特性を活かして、上手に活用している経営者をみたことがありません。

このような現状を踏まえて、数年前、弊社主催で「SWOT分析セミナー」を開催しました。

参加者は5~6名と少数でしたが、わずか180分で成果は上々でした。

以前、SWOT分析をやったことがある経営者ばかりでしたが、SWOT分析の意図を理解せずに使っていたようです。

これは、経営コンサルタントや中小企業診断士などが経営セミナーなどで、よく説明もせず参加者にSWOT分析をやらせてしまうのも原因です。

ですから、経営に大して役に立たないツールだと思っている経営者もいるのが現状です・・・。

SWOT分析は、 1960年代~1970年代にかけてスタンフォード大学で研究プロジェクトを率いた、アルバート・ハンフリーにより構築されました。

今から、40~50年前からある定番中の定番の経営ツールです。

SWOT分析のベースとなる強み、弱み、機会、脅威とは?

私は、クライアントの事業戦略はもちろんのこと、商品開発戦略、営業戦略を考える際、必ず使うといっても過言ではありません。

ほかのツールに比べると、SWOT分析が一番シンプルで理に適っています。

SWOT分析をおこなうには、まずは4つことを考えなければいけません。

=============

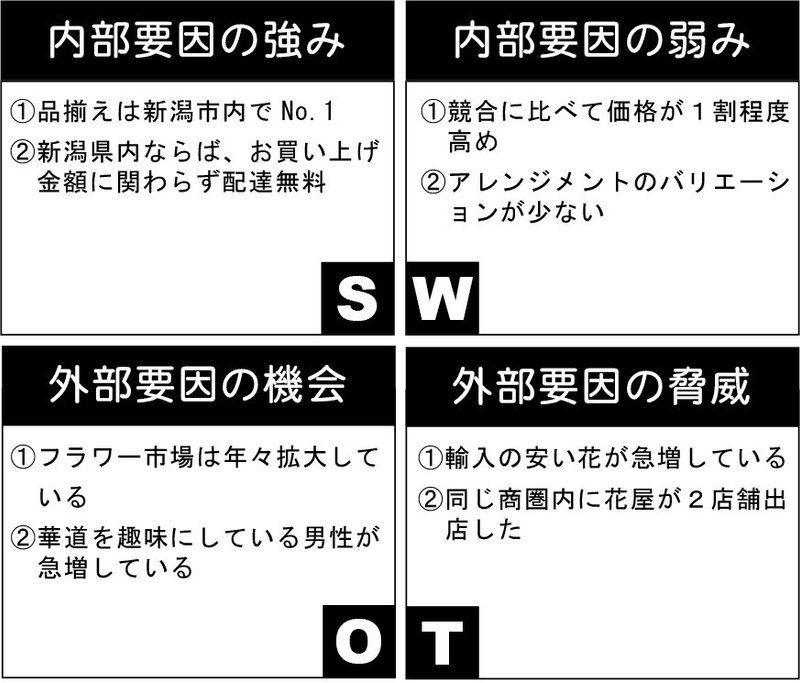

●内部要因の強み

=============

●内部要因の弱み

=============

●外部要因の機会

=============

●外部要因の脅威

=============

以上の4つを明文化するだけで、戦略や方向性を検討するうえでの必要なデータが揃います。

「内部要因の強み」と「内部要因の弱み」とは、自社や自店の強みや弱みということになります。

たとえばフラワーショップの強みであれば、「品揃えは新潟市内でナンバー1」「新潟県内ならば、お買い上げ金額に関わらず配達無料」などが強みになります。

反対に弱みは「競合に比べて価格が1割程度高め」「アレンジメントのバリエーションが少ない」などです。

また、「外部要因の機会」と「外部要因の脅威」とは、社外におけるチャンスとピンチの要因です。

たとえば、「外部要因の機会」であれば、「フラワー市場は年々拡大している」「華道を趣味にしている男性が増加している」などです。

「外部環境の脅威」は、「輸入の安い花が急増している」「同じ商圏内に花屋が2店舗も出店した」などです。

ポイントは、①なるべく数値化されたデータを使うこと、②政府や業界団体、調査機関などが公表しているデータがあるのならそれを引用することです。

曖昧で抽象的な表現はなるべく避けて、数値化した方がより考えやすくなります。

「内部要因の強み」「内部要因の弱み」「外部要因の機会」「外部要因の脅威」が、SWOT分析をおこなう上での土台となる情報になります。

これをベースに戦略や方向性を考えるのですが、この4つを把握しているだけでも、経営の意思決定がスピーディかつ正確になると思います。

SWOT分析の真骨頂!4つのゾーンで考えるフレームワーク

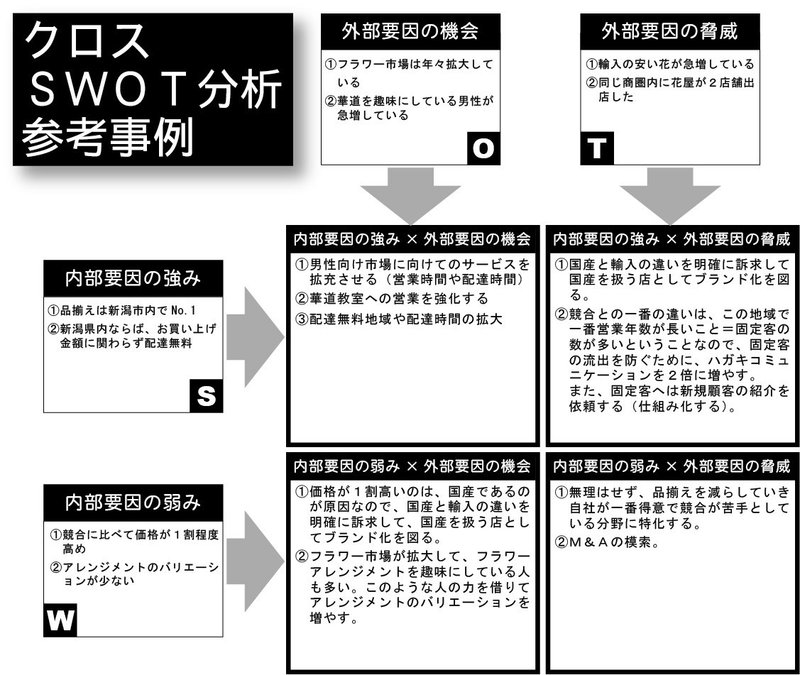

「内部要因の強み」「内部要因の弱み」「外部要因の機会」「外部要因の脅威」が出そろったら、次はSWOT分析の真骨頂「クロスSWOT分析」です。

クロスSWOT分析とは、上記4つを組み合わせて戦略や方向性を考えていくものです。

=======================

●内部要因の強み×外部要因の機会

●内部要因の強み×外部要因の脅威

●内部要因の弱み×外部要因の機会

●内部要因の弱み×外部要因の脅威

=======================

まず、「内部要因の強み×外部要因の機会」は、「積極的攻勢」と呼ばれ、自社の強みで取り込める事業機会の創出となります。

二番目の「内部要因の強み×外部要因の脅威」は「差別化戦略」と呼ばれ、自社の強みで脅威を回避するか事業機会を創出します。

三番目の「内部要因の弱み×外部要因の機会」は、「段階的施策」と呼ばれ、自社の弱みで事業機会を取りこぼさないための対策となります。

最後の「内部要因の弱み×外部要因の脅威」は「専守防衛または撤退」と呼ばれ、自社の弱みと外部要因の脅威で最悪の事態を招かない対策となります。

クロスSWOT分析のメリットは、上記4つの異なる視点で戦略や方向性を考えることにより、抜かりなく考えることができます。

マトリクスの特長を最大限活かしています。

これが、SWOT分析の概略ですが、経営の大まかな方向性や戦略立案にはもってこいなのですが、商品開発の方向性や営業戦略を考える際にも使えます。

むしろ、経営という大きな枠組みよりも、商品開発や営業で使うことによって、その部署のスタッフでも考えることができます。

私は、コンサルティングの現場でSWOT分析を使って、クライアントの商品開発スタッフや営業マンと一緒に方向性を検討します。経営のことは現場のスタッフでは考えられなくても、自分の関わることならば考えることができます。

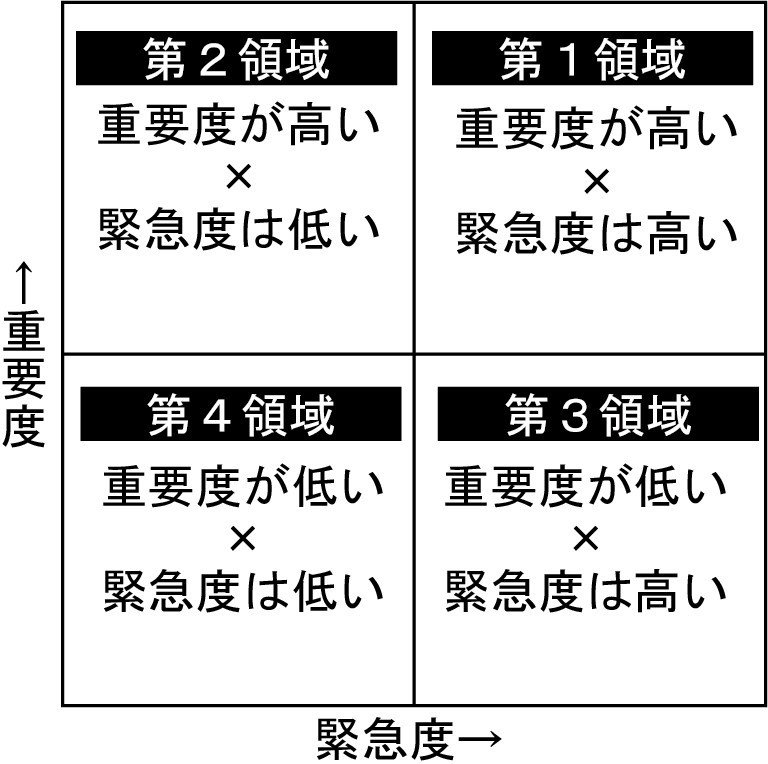

優先順位をつける時はこれ!緊急度×重要度マトリクス

SWOT分析などで、戦略がいくつか考えられる場合、どれから手をつけていいのかわかりにくい場合があります。

その際は、「緊急度×重要度マトリクス」を使って優先順位をつけることをおすすめします。

一概に優先順位をつけるといっても、なかなか難しく、下手をすると「好き」や「嫌い」で優先順位を決めてしまうことが多々あります。

このような場合「緊急度」と「重要度」の2つの視点で判断する方法を使うことをおすすめします。

=================================================

●第1領域 締め切りのある仕事、クレーム処理、病気・事故、危機や災害

●第2領域 人間関係づくり、準備や計画、健康管理、自己啓発、品質改善

●第3領域 突然の来訪、多くの電話、会議、接待や付き合い、雑事

●第4領域 意味のないネット検索、SNS、長電話、無駄話し

=================================================

その前に、「重要度」と「実現度」を定義します。================================

●重要度・・・どれだけ効果が期待できるのか?

●実現度・・・実現する難易度は?

================================

ここに、ひとつの戦略のアイデアがあります。

これが実現できれば、市場で圧倒的なシェアを獲得することが、かなり高い確率で期待できます。

しかし、この戦略を実行するには、現状のスタッフでは無理があります。

また、時間もかかりそうです。

このケースでは、効果は期待できますが、実行するのが困難ということになりますね。

反対に、現状のスタッフでもわずか1ヶ月もあれば実行できますが、効果は中の下なんてのもあるわけです。

このケースは、効果が大して期待できませんが、実行するのは簡単だということです。

このように、優先順位をつける場合は、「重要度」と「実現度」を数値化して、掛け合わせて判断するとよいでしょう。

新規開拓のフレームワークはAIDMAの法則!

AIDMA(アイドマ)とは、1920年代にアメリカの販売や広告の著作者「サミュエル・ローランド・ホール」が示した広告宣伝に対する消費者の心理のプロセスを示した略語です。

日本でも昔から「AIDMAの法則」として知られています。

お客様は、「Attention(注意)」⇒「Interest(関心)」⇒「Desire(欲求)」⇒「Memory(記憶)」⇒「Action(行動=購入)」の順番を経て購入に至るというフレームワークです。

なかなか商品やサービスが売れない場合には、AIDMAのプロセスのどこかが、欠けているか、弱いことが考えられます。

たとえば、ある商品について売れない原因が、AIDMAの「M=記憶(動機のない)」であれば、動機を作ってやるしかありません。

もの凄くわかりやすい例でいえば、ダイエットサプリを販売する場合は、ダイエットをしなければ困るということを訴求するのです。

「ダイエットをしなければ、彼氏(彼女)ができない!」

「ダイエットをしなければ、人事考課の査定にひびいて給料が上がらない!」

「ダイエットをしなければ、死んでしまう!」などです。

AIDMAの法則を知ることで、営業や広告宣伝でどの段階が悪いかを解明することが可能ですし、AIDMAの法則通りに営業をおこなえば、購入する確率が高いということです。

成長できる組織になるためにはPDCAサイクル!

PDCAサイクルとは、経営全般、生産管理や品質管理などを円滑に進め、質を高めるフレームワークです。

これは経営に限らず、スポーツや芸術など、技術や表現方法を習得するあらゆるジャンルに用いられる考え方です。

PDCAを意識していなくても、人が上達したり、成長したりするのは、無意識にPDCAをおこなっているからです。

=================================================

●Plan(計画) 従来の実績や社会環境など考慮して経営計画を作る。

●Do(実行) 計画に沿って実行する。

●Check(評価) 計画に沿って実行できているかを確 認する。

●Act(改善) 計画に沿っていない部分を改善する。

=================================================

上記の4段階を1サイクルとして、また次のPDCAサイクルに繋げます。

これを継続的におこなうことにより、永続的に改善・成長することが可能です。

広告や時間配分にも使えるクープマンの目標値!

クープマン目標値とは、市場のシェア理論のことです。

シェアには6つの目標値があります。

=========================

●独占的市場シェア・・・・73.9%

●安定的トップシェア・・・41.7%

●市場影響シェア・・・・・26.1%

●並列的競争シェア・・・・19.3%

●市場認知シェア・・・・・10.9%

●市場存在シェア・・・・・・6.8%

=========================

通常、「安定的トップシェア」である40%以上を獲得できれば、安定的な地位をキープできると言われています。

ドングリの背比べの場合は「市場影響シェア」である26.1%を獲得すれば、市場に強い影響力を発揮できます。

ですから、地域密着ビジネスではシェア26.1%獲得が目安となります。

私は、クープマンの目標値を広告面積や時間配分に使うことがあります。

たとえば、広告で特に売りたい商品がある場合、紙面の41.9%を使えばパっと見ただけで誰にでも認知されますが、20%程度しか使っていないと認知度は大きく下がります。

店頭のディスプレイなどにも同じことがいえます。

また、営業では競合よりもお客様に接する時間や回数が多ければ優位に立てます。

お客様とあなたが接する時間や回数が、お客様の中でシェア40%を超えれば、「○○(商品名)といえば○○(企業名)」というように、マインドシェア1位を獲得できる可能性が高くなるということです。

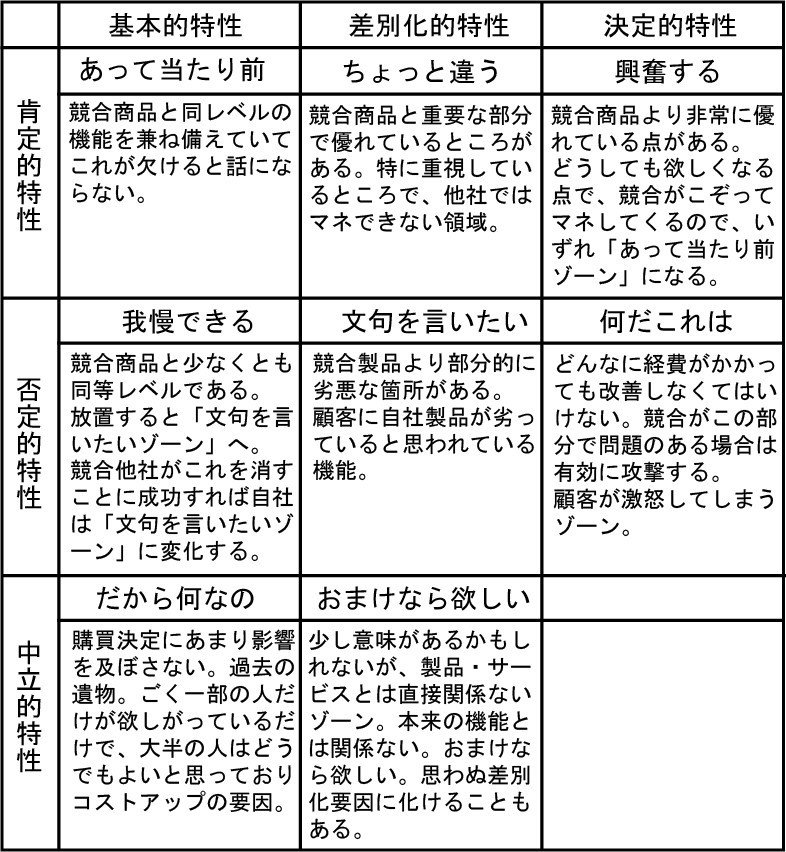

競合調査は、アトリビュートマトリクスがおすすめ!

アトリビュートマトリクスは、「肯定」「否定」「中立」のそれぞれの立場から自社の商品やサービスと競合を比較して、優れている点や劣っている点などを明確にするフレームワークですが、ほとんど知られていません。

上記のマトリクスには8つのゾーンがありますが、自社商品やサービスと競合を比較して埋めていきます。

特に重要なのは、自社商品やサービスには、「ちょっと違うゾーン」の要素があるか、「我慢できるゾーン」の要素があるかです。

「ちょっと違うゾーン」の要素はそのまま維持できるようにし、「我慢できるゾーン」の要素は解消するようにします。

これにより、マネされにくく、売れ続ける商品になります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?