2024年度研究書評-自発的な賃上げを促進する方法

5/23

〈内容総括〉

今回取り上げた文献は、中小企業庁の「価格転嫁・取引適正化対策の最近の動きと今後の方針」である。選択理由は、中間発表で大企業による買いたたきがある以上生産性が向上されず企業主体の賃上げにつながらないのではないかという指摘を受けて、現在日本で価格転嫁適正化の対策として何が実施されているのか(下請けGメン、中小企業法)を理解するためである。

〈内容〉

まず、昨年内閣府・公正取引委員会は労務費に関する「発注者、受注者それぞれが採るべき行動」の指針を策定・公表した。具体的には、受注企業が価格交渉しやすいように、労務費、原材料費、エネルギーコストを分けて交渉するための価格交渉の様式例を添付した。発注者が採るべき行動として、3つ提示している。1つ目は、転嫁を受け入れる方針を経営そうが決定し、その方針を社内外に示す。2つ目は、受注者の要求がなくても定期的な協議の場を設けること。3つ目は、最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上昇率などの客観的データを合理的なものとして尊重すること。次に受注者が採るべき行動として2つ提示している。1つ目は、価格転嫁サポート窓口や下請かけこみ寺、商工会・商工会議所等の窓口に相談するなど、積極的に情報収集して交渉すること。その際に、添付した価格交渉の様式例を活用する。2つ目は、最低賃金上昇率などの公表資料を根拠として活用することだ。この労務費の指針の説明会は8つの地方で説明会を開催済みである。さらに、下請け中小企業振興法に基づく「振興基準」を改定し、適切な取り引き対価の決定には「労務費の指針」に沿った行動を適切に取ったり、原材料費やエネルギーコストの高騰があった場合には、適切なコスト増加分の全額転嫁を目指すものとするということを追記することを決定した。さらに、現金化までの期間が60日を超える約束手形を公取委・中企庁による指導の対象とすることを前提に、下請法の運用の見直しを検討している。つまり、下請事業者に資金繰りの負担を寄せないよう、現金化までの期間を短縮する、又は代金は現金払い化するといった支払い条件に改善する。現状、代金支払いの中に、一部でも、手形等が含まれる企業の割合は約31%である、業種にばらつきがある。すでに、2023年2月にはが60日を超える手形等により下請代金を支払っていた親事業者約6,000者に対し、中企庁と公取委が連名で、可能な限り速やかに60日以内に短縮するよう要請した。「2024年までに60日以内に変更予定」と回答した割合は、流通・小売や素形材で約5割だが、半導体製造装置、ロボット、紙・紙加工業で1割以下であった。ちなみに約束手形については支払側の8割、受取側の9割が「やめたい」意向を示しており、発注側企業において約束手形を「2026年までに利用を廃止する予定」と回答した割合は、自動車で100%である一方、半導体製造装置、印刷で1割以下である。これらを受けて閣議では、2026年に向けて約束手形の利用廃止を決定している。

〈総括〉

今回、下請け法や下請けGメン以外の対策として何が実施されるのかを理解することができた。しかし、要請のいった形を採っており強制ではないため親企業による買いたたきは存続するだろうと予測する。実際に、労務費の指針であったり、約束手形廃止によってどれくらいの企業が取引価格適正化に影響するのかが不明のためもっと下請け構造の実状を詳細に調査する必要があると感じた。

5/16

〈内容総括•選択理由〉

今回取り上げたのは、日本経済新聞の「歴史的賃上げの謎を解く〜人生100年こわくない・マネー賢者を目指そう(熊野英生)〜」である。春闘(春季労使交渉)の集中回答日を受けた連合の賃上げ率の集計(第2回、3月21日)では、平均5.25%と前年の3.58%を大幅に上回った。この事実から、なぜ今まで実現できなかった大幅な賃上げが可能になったのか?という謎を解いている。選択理由としては、賃上げができる仕組みづくりを考察する上で今回なぜ大幅な賃上げが実現できたのか?を考えることで仮説を得られると考えたからだ。

〈内容〉

熊野は、今回の賃上げ実現の要因は3つあると指摘する。1つ目は、政労使会議や経団連からの強い賃上げ圧力である。また、同業他社も賃上げを積極的に行うということで経営者にとって世間へのアピールという圧力がかかる。そして、少子高齢化による人材不足により採用競争力獲得も目的にあると考える。ある業界では、大手が初任給を上げると、中堅の1割ほどが追随したことが分かっている。2つ目は、企業の粗利(売上ー売上原価)の伸び率が上昇したからである。急速な円安によって、輸出価格が上昇し大企業の粗利は増加した。また、大企業は価格転嫁がしやすいため値上げが可能になったことで前年比7.3%(資本金10億円以上の大企業)粗利が増えた。人件費は前年比2.5%の伸びだったから、2024年度は2023年度の粗利が上昇することが予測されるので、粗利の中からもっと人件費を伸ばすことが可能だとわかる。中小企業も、粗利は5.1%の増加と割に高い伸びだった。3つ目は、企業の人員構成の山を形成してきたバブル入社組が60歳を超え、給与水準の削減を受ける時期になったからだ。この世代は団塊世代の次にきた人員構成の山だとされてきた。日本は年功序列賃金制度があるため、年齢が上がるにつれ人件費上昇圧力が生じる。しかし、2024年度には1987年入社の人々が60歳を迎え、大幅な賃金カットの憂き目に遭う。その代わり40代以前の人々はベースアップがしやすくなる恩恵を受けられる。今後8年間くらいは、ここで生じた人件費の余力を他の年代に回すかたちの構造的賃上げが可能になると示唆している。

〈内容総括〉

今回、大幅な賃上げが実現できた要因が分析できてよかった。ま物価上昇率の上昇によって政労使、特に政府から強い要請があったことが1番の要因だと考える。また、賃上げの余力を持つためにも日本企業のイノベーション(生産性や労働分配率)が必要不可欠であると考える。企業の粗利が上昇することで、企業別組合の価格競争力により負のプレッシャーが生じなかったり、内部留保の増加の抑制や中小企業の価格転嫁しづらい状況は解消されると考える。

5/9

〈内容総括・選択理由〉

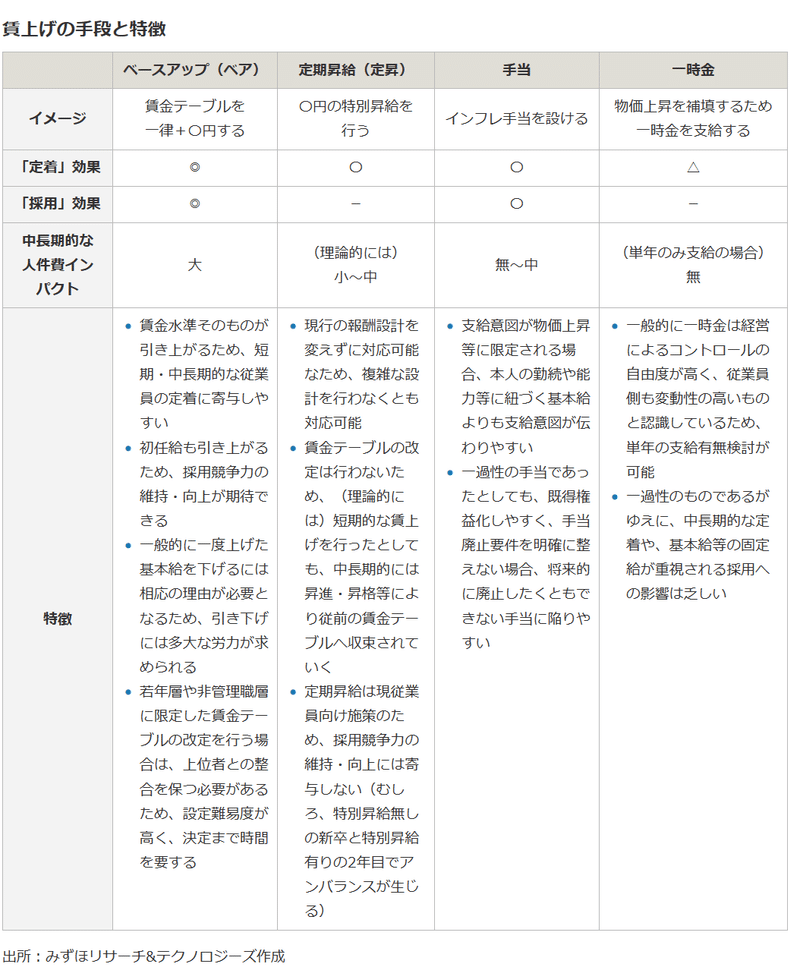

今回取り上げた文献は、「ー経営と連動した「人への投資」実現に向けてー2024年賃上げ方法と論点の整理」である。本内容は、前提としてそもそもどの部分の報酬を引き揚げれば「賃上げ」になるのかという賃上げの定義を整理し、企業によって異なる「賃上げ」手段の特徴と目的を押さえ、最後にみずほリサーチ&テクノロジーズのコンサルタント目線から2024年賃上げの行方を考察している。選択理由は、研究テーマとして「賃上げ」を挙げているが、定義付けが必要なのか?と考え直し、仮に定義づけしたとして提案の方向性は変わるのかを検討したかったからである。また、今回賃上げ率3.8%高水準であるが、それは持続されるのかを考察したいと思ったからだ。

〈内容〉

まず、「賃上げ」は一般的に基本給引き上げのことを指す。具体的は、賃金テーブルそのものを改定し、基本給の水準を引き上げる「ベースアップ(以下、ベア)」と、年齢や勤続年数、評価結果などに応じて定期的に引き上げる「定期昇給(以下、定昇)」の2つのことである。一方、手当や賞与を含む場合もある。賃上げの公表資料によると賃上げに対する関係者の目線を押さえることが必要であることを指摘している。

次に、基本給、手当、賞与といった報酬を引き上げた場合の特徴や影響を整理する。ベアは賃金テーブルそのものをを引き上げるため、短期だけでなく、中長期的にも人件費の増額インパクトが大きい。また、全従業員を対象とせず、若手層や非管理職をターゲットに賃金テーブル改定を行う企業も多く存在する。しかし、対象を絞った引き上げは、対象外の従業員とのバランスも考える必要があるため、経営者にとってハードルが高い。定昇は、ベアに比べると検討すべき点が少ないものの、実施時点で在籍している全従業員向けの手段であり、採用競争力の維持・向上に寄与しないと指摘している。

目的別に手段の検討を整理している。まず、「➀業績の一部を従業員へ還元したい」という目的の場合は、一時金の引き上げになるケーズが多い。理由としては、業績の好調は短期的であることがほとんどだからだ。次に、「②労働力を確保したい(採用競争力をつけたい)」という目的の場合は、ベアが有効な手段であると指摘する。新卒や中途の確保は企業によって異なるが、ほとんど対象を絞って行われる。3つ目は、「➂雇用を維持したい」という目的の場合は、定昇とベアの両方の検討がありうる。例えば、定昇では、ハイパフォーマーのみ現行の賃金テーブルを超えない範囲で特別昇給を実施するといったことも可能だ。最後は、「➃物価上昇に対する補填をしたい」という目的の場合は、手当や一時金が有効であると言及している。理由としては、物価上昇はいつまで続くか分からないという予測不能であるからだ。実際、賃上げを検討されるには、➀+②、②+➂の目的で実施されることが多いと指摘する。

現在、賃上げは世間的な動向として官・民・労より強い要請がなされている。企業業績をマクロな視点で捉えると、2023年度は原材料高騰によってモノ・サービスのさらなる値上げや円安を追い風に高収益となる企業(大企業)が多く見込まれ、賃上げを加速させる企業も多く存在するであろう。

〈総評〉

賃上げの手段の種類が複数あることを理解した。また、企業によって目的に応じて賃上げの手段を選択し検討していることが分かった。近年、円安や物価上昇によって、消費者の負担は大きくなる一方、大企業の業績は好調で賃上げが可能になっているのだろうと示唆できる。しかし、中小企業は賃上げに取り残されているのではないかと考える。大企業が業績が好調の中、政府の円安政策は続くだろうと予測し長期的に中小企業が苦しむ状況が続くのではないかと考える。官・民・労による強い要請によって今回の賃上げが実現されたが、官が要請しないと実現できないのか?またこの賃上げ体系はどこまで持続するのか?こういったことも視野に入れながら研究を進める必要がある。

5/2

〈内容総括・選択理由〉

今回取り上げた文献は、濱口桂一郎の「ジョブ型雇用社会とは何か」という文献である。本内容は、ジョブ型雇用、メンバーシップ型雇用の名づけの親である濱口が世論で謳われているジョブ型雇用の認識の違いを徹底的に指摘している。就職や採用の入口と退職金制度の出口の実態を解説し、日本型雇用制度について解説している。選択理由は、ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用の定義を認識していなかったことや労働政策の全体像を把握するために日本型雇用制度について十分な理解が必要だと考えたからである。

〈内容〉

集団的労使関係の極限的な収縮の一方で、個別労使紛争は多数に上っている。労働争議の大部分を個別労使紛争が占めている。駆け込み訴えとは、解雇や雇止めに遭ってから外部のコミュニティ•ユニオンに駆け込み、そこで初めて組合員になり、労働組合として元の会社に対して交渉を要求するというもので、形式的には集団的労使紛争であるが、その実態は限りなくその労働者個人に係る紛争だであると指摘している。コミュニティ•ユニオンとは、日本独特の存在で企業別労働組合とは正反対で、企業内部に恒常的に組合員や組合支部を持たない純粋企業外組合である。欧米の職業別組合や産業組合は、企業単位の組織でないだねであり、企業の中で働く労働者が企業を超えて団結し結成した組織のことで、通常企業の中に組合支部や分会を持っている。つまり、コミュニティ•ユニオンは労使紛争のために組合という名の傘を差し掛けるサービスを提供する一種の労働NGO的な存在である。ビジネスモデルは、組合のない企業で解雇された労働者が、街角のコミュニティ•ユニオンに駆け込んで組合員になり、組合の名において団体交渉を要求すると、労働組合法によって経営者は拒否することが出来ないため一定の解決に結びつく。したがって、非常に多くの場合、その労働者は自分の事件が解決するとユニオンを脱退する。

ヨーロッパは産業別労働組合とは別に公的な従業員代表組織が義務付けられている。従業員代表組織とは、企業や職場レベルに設けられるもので、日本の就業規則に当たる事業所協定を使用者と共同決定するのに加えて、解雇について協議を受ける役割である。労働組合に参加しない労働者も定期的に従業員代表の選挙に参加し、それを通じて企業レベルの労使協議に関わることができる。一方、日本は企業別労働組合にこの両者が一体化している。しかし、組織率が低下している日本では、多くの労働者は労働組合を通じて賃金や労働条件を交渉することもなく、従業員代表組織を通じて企業内の意思決定に関与する仕組みがない。日本の労働者は、団結も参加もある大企業の少数派と団結も参加もないそれ以外の多数派からなっている。また、日本は非正規雇用者は企業別組合員になる資格を認めていないところがほとんどであり、公平な解決には至らないため問題視されている。そこで、企業別労働組合が正社員組合のままで頼りないのであれば、それに変わって西欧諸国のような従業員代表制を確立し、非正規雇用者の声も汲み上げ均等•均衡処遇の実現につなげていこうという声も上がっている。しかし、今の日本の現状、景気が低迷し、ベアゼロが続いた過去数十年間、団体交渉機能は限りなく希薄化し、従業員代表制度の機能を果たす企業別労働組合が大部分を機能しているため、組合費を取られて得られるサービスと会社負担で得られるサービスで中身が変わらないため組合費を払わなくなるかもしれないと指摘している。

〈総評〉

集団的労使関係の極限的な収縮の一方で、個別労使紛争は多数に上っていることが分かった。また、従業員代表制度を導入するには、組合機能部と従業員代表機能に分けて、人的、経理的に区別する。前者は、組合費で賄い、組合員のために団体交渉をする。後者は、企業が負担して全従業員のために労使争議をするという仕組みである。前者は、企業内の事情だけに囚われずに外部の産業別連絡機関とのつながりを強め、企業を越えた連帯を高めていく必要があると考える。しかし、実現可能性は疑念に思う。

4/25

〈内容総括・選択理由〉

今回取り上げた文献は、濱口桂一郎の「ジョブ型雇用社会とは何か」という文献である。本内容は、ジョブ型雇用、メンバーシップ型雇用の名づけの親である濱口が世論で謳われているジョブ型雇用の認識の違いを徹底的に指摘している。就職や採用の入口と退職金制度の出口の実態を解説し、日本型雇用制度について解説している。選択理由は、ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用の定義を認識していなかったことや労働政策の全体像を把握するために日本型雇用制度について十分な理解が必要だと考えたからである。

〈内容〉

まず、年功序列賃金制度(中高年の高賃金)は、西欧諸国であれば公的な社会保障で賄われているはずの教育費や住宅費といった必然的生活コストを、個別企業の賃金で賄うという意味である。そのため、1970年代以降先進諸国と同様に高等教育進学率が急速に上昇して、必然的生活コストの大部分を私的負担で賄うことができた。矢島眞和は、年功序列賃金制度を「親負担主義の雇用システム的基礎」と呼んでいる。

ジョブ型雇用制度にシフトさせることは非常に困難なことである。その理由は、雇用システムと教育システムは密接に組み合っているからである。つまり、ジョブ型にシフトすると雇用の入り口「新卒一括採用制度」がなくなったり、評価制度や会社の求める人材やスキルが異なるため、教育の変革も必要不可欠になる。

定年制度は日本独特の雇用制度である。年齢のみに基づく強制的雇用終了は、年齢差別であると指摘する。実際、アメリカでは定年制は禁止されており、ヨーロッパでも年金支給開始年齢と下回る定年は違法である。アメリカでは、年齢や性別、国籍による解雇は法で禁止されているが、他の理由での解雇は容認されている。日本で容易な解雇(リストラ)が困難なのは、メンバーシップ型雇用と深く関係している。なぜなら、メンバーシップ型雇用はジョブローテーションを基本としており、会社の中で他に仕事があれば、配置転換される可能性があるため、その可能性があるのに解雇するのは悪だという考え方は仏全的な論理的帰結である。

また、1970年代以降、勤続とともに能力が上昇するから年功序列賃金制度は合理的であるという考え方が基本となった。しかし、筆者は少なくとも20代、30代は該当するかもしれないが、40代50代になっても能力が上がり続けることは懐疑的であると言及している。つまり、能力とともに賃金が上がるから年功序列賃金制度は合理的であるという主張は正しくなく、日本はヨーロッパと違って生活費の私的負担の割合が大きいため生活給の論理から年齢とともに給料が上がらないと困るという理由から日本では年功序列賃金制度が存続していることが分かった。

〈総評〉

今回の収穫は、「雇用制度と教育制度は密接に関わっていること」、「日本における容易な解雇の困難さは、メンバーシップ型雇用と関わっていること」「年功序列賃金制度が存続している理由としては、能力の上昇と賃金の上昇の合理性よりも日本の生活給の論理から説明される」ということだ。

4/18

〈内容総括・選択理由〉

今回取り上げた文献は、濱口桂一郎の「ジョブ型雇用社会とは何か」という文献である。本内容は、ジョブ型雇用、メンバーシップ型雇用の名づけの親である濱口が世論で謳われているジョブ型雇用の認識の違いを徹底的に指摘している。就職や採用の入口と退職金制度の出口の実態を解説し、日本型雇用制度について解説している。選択理由は、ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用の定義を認識していなかったことや労働政策の全体像を把握するために日本型雇用制度について十分な理解が必要ふだと考えたからである。

〈内容〉

まず、ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用の賃金制度が異なる。ジョブ型雇用は、あらかじめ職務に賃金が定まっている。一方、メンバーシップ型雇用は、職務に基づかないので勤続年数という客観的な要素で決まる。ここから定期昇給制度が導かれる。定期昇給制とは、採用後一定期間期間ごとに職務に関係なく賃金が上昇するという意味である。また、日本の賃金制度の最大の特長として、賃金分布が個別評価によって変動するということである。具体的には、ジョブ型雇用はごく一部の上澄みのエリート層を除けば、一般労働者に人事査定がないのが一般的である。査定は仕事に就く前に実施されているのである。つまり、募集職務をちゃんと真っ当できるか(技能水準)を判定する。職務に就けた後は、査定がないというのが一般的である。これに対して、メンバーシップ雇用は、末端労働者にも人事査定が存在する。その査定の評価基準も、業績よりも「能力」評価と情意評価である。ここでいう「能力」は具体的なある職務を遂行する能力ではなく、潜在能力のことである。

次に労使関係の違いである。ジョブ型、とりわけヨーロッパ諸国では産業別労働組合が形成されているが、企業レベル、事業場レベルでの細々とした決め事は労働組合とは別にドイツの事業所委員会やフランスの企業員会などのいわゆる従業員代表組織がある。これに対し、日本では企業別労働組合が形成されて、団体交渉と企業の様々な問題を解決する労使協議も兼務している。ここでは、団体交渉に着目する。ジョブ型の団体交渉は企業を超えた職種あるいは技能水準ごとの労働力価格の設定(値付け)を行っている。一方、日本では企業の賃金総額を従業員数で割った平均賃金の増加分(ベア)を決定する。しかしこれが企業の支払い能力に左右される、かつ企業同士の競争力もあるので特定の企業のみ賃上げはできない。そこで、産業レベルで一斉に賃上げしようというのが春闘である。

日本のメンバーシップ型雇用は全労働者に適用されるわけではない。日本の労働者の約4割が非正規雇用者であるが、これらはジョブ型雇用に近い。なぜなら、職に対するに人材の数が多ければ、有期雇用という形で解雇されるし、原則として人事異動はなく契約更新しても同じ職務に就き続けるからである。また、正社員において企業規模が小さくなればなるほどメンバーシップの要素は薄くなる。なぜなら、企業の中に用意される職務の数は少なくなり、職場も1か所だけというのが一般的、また雇用を維持する力も弱いので失業するのは稀ではない。しかし、労働時間が親会社に左右されたり、職務範囲も不明瞭なことが多いためジョブ型雇用とは全く違う。(濃厚な人間関係によって組織が動くことが多いから)

〈総評〉

今回、文献の選択理由としてジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用の違いを少しは理解できたことは大きな収穫を挙げたと考える。人に左右されるのがメンバーシップ型雇用で、これに対してジョブ型雇用は人は全く影響せずに市場によって定まる、理論的な制度であると理解した。一方で、採用から退職におけるジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用の違いを比較することでよりよい示唆が出てくるのではないかと考える。

濱口桂一郎(2021)「ジョブ型雇用社会とは何かー正社員体制の矛盾と転機」岩波新書

4/11

今回取り上げた文献は、野口悠紀雄の「どうすれば日本人の賃金は上がるのか」である。

第一章は、アメリカと日本の賃金を比較している。第二章は、日本よりも既に賃金水準が高くなった韓国を取り上げている。第3章は、付加価値が高い企諸外国の企業を取り上げ、なぜ日本にはこのような会社が現れないのか?という問いのもと論じている。第4章・第5章では、賃金格差はなぜ生じるのか?という問いのもと論じる。第6章・第7章では、日本ではなぜ賃金が上がらないのか?という問いに対して、停滞状態からの脱却方法について考察している。

〈内容〉

まず、政治的な力で賃上げ実現しない基本的な理由は、「賃金が決まるメカニズムが正しく理解されていない」ことだと指摘する。賃金の基本水準は、企業の「稼ぐ力」によって決まる。これは経済学で「付加価値」と呼ばれるものである。(売上高ー売上原価)就業者1人あたりの付加価値は、「生産性」と呼ばれるため、「賃金は生産性によって決まる」と指摘する。統計を見ると、付加価値中の賃金の比率はあまり大きく変化していない。だから、日本の賃金が20年間上がらない基本的原因は労働組合の力が弱まったことではなく、企業の稼ぐ力が停滞していることだと指摘する。

次に、企業規模別賃金格差について言及している。業種別賃金格差は、参入規制が起因している。金融、保険、インフラは高い傾向。また、基本的な要因は、大企業の比率、つまり企業規模の違いである。次に、大企業と中小企業で賃金の格差が生まれている理由として、しばしば指摘されるのは労働分配率(付加価値のうち賃金が占める比率)である。しかし、筆者は反対している。「法人企業統計調査」によると、労働分配率について大企業が高いという傾向は見られない。つまり、中小零細企業の給与が低くなるのは、給与の原資である1人当たりの付加価値が低いからだ。もし、労働分配率が賃金格差の原因であるなら、政府による賃上げ要請や税制によって賃上げを促すことは効果的である。一方、付加価値が原因であれば政府の施策は意味がないといえる。結論、筆者は規模別賃金格差の要因は2つ考えている、1つ目は、付加価値。2つ目は、「資本装備率の差(従業員1人あたりの有形固定資産」である。つまり、1人当たりの設備投資の保有状況を示す指標のことだ。具体的なイメージは、ロボットを導入して自動化すれば、人間の労働者1人あたりの生産額は増える。 従業員1人当たりの売上高は大企業の方が大きい。なぜなら、「規模の利益」が働いているからだ。具体的には、大企業は資金力や信用力があるため十分に設備投資することができ、資本装備を高めることができる。これは、政策によって解決できる。融資によって企業が直面する資本力や信用力を補完することができる。しかし、「売上高・付加価値の比率」は企業規模の比率が小さい程高くなっている。つまり、「一定の売上高をより少額の原価で実現できる」「小企業の方が大企業よりも効果的に付加価値を生産できる」ということだ。この理由は2つある、1つ目は、規模に関する収益低減の法則だ。「労働者や機械設備を同時に2倍にしても、生産量は2倍以下にしかならない」という状況のことだ。2つ目は、業種特有の取り引き慣行との関連だ。例えば、売上高・付加価値の比率で大企業と零細企業の差が一番大きいのは、卸売り業だ。(<零細企業)これは、下請け制度の結果だ。元請け企業(大企業)は取り引きのとりまとめが中心だが、実際の仕事が下請け企業がするからだ。つまり、元請けは付加価値生産を行っていない。

賃上げ税制の導入・・・賃上げした企業に対して、賃上げ学の一定率に相当する額を、法人税で税額控除する制度である。しかし、現在の控除率では、企業にとっての負担が増加することに変わりない。

解決策の仮説は2つある。1つ目は、最低賃金の引き上げが考えられる。しかし、筆者は見かけ上の効果でしかないと指摘する。なぜなら、最低賃金以上の就業者の賃金が引き下げられることもあるからだ。引き揚げられた最低賃金未満の賃金でそれまで働いていた就業者が職を失う可能性もある。2つ目は、同一労働同一賃金の制度である。しかしこれも筆者は反対する。なぜなら、この措置が導入されても非正規雇用の賃金が引き上げられる保障はないからだ。以上のことから、筆者が考える効果的な解決策を3つ紹介する。1つ目は、年功序列体型や退職金制度の廃止だ。転職が活発な方が賃上げ率が上昇しやすかったり、管理職に年齢が高い社員が就くことで新しい社会状況に上手く適応できず、ビジネスモデルの変革を促せなかったりするからだ。2つ目は、高等教育の改革だ。日本の奨学金制度を見直し、能力のある人が経済的な負担を最低限にとどめ大学教育を受けられるような制度を作る必要がある。さらに就職してからもリスキリングやリカレント教育を充実させることが必要だ。3つ目は、ジョブ型雇用の促進だ。技能が認められれば若手でも高い給料を貰える。逆に、年齢が上がっても自動的に給与が上がるわけではなく、長期的な雇用も保障されない、

日本経済全体の賃上げには、1つの大きな課題が存在する。それは、日本の就業構造として、非正規雇用者(パートタイム就業者)が多いことだ。パートタイムは時間給も低いが、労働時間が短いため賃金が低い。パートタイム就業者の多さには、所得税の配偶者控除制度が影響していると指摘する。税制は、18年に改正され、多くのパートタイマーの労働時間が増加した。さらに、定年後の再雇用は非正規の形をとるため、

国際的にみると、女性のフルタイム就業率が低く、パートタイムの割合が高い。そのため、日本人女性の社会進出は遅れていると指摘している。

※円安 輸出価格は上昇、輸入価格 企業利益が増加、円高は企業利益を増幅させない。今回の円安は、コロナが原因で原材料の輸入価格の上昇や消費需要の低下から値上げが完全にできていないから良くない。(物価上昇率>賃上げ率)

※日本政治の根本的問題は、消費者と労働者の利益を守る政党が存在しないこと。

〈結論〉

ジョブ型雇用について再度考察する必要があると感じた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?