1981年のプログレ風景:フィル・コリンズの大ヒットとジェネシスの方向転換とキング・クリムゾンの復活と...

さて、1981年のトップバッターは、フィル・コリンズです。それまでジェネシスのメンバーではトニー・バンクスと、マイク・ラザフォードのソロアルバムがリリースされていて、どちらもジェネシスファンとしては聴きごたえのあるアルバムだったのですが、セールス的にはそれほど成功とは言えなかったレベルなのです。ところが、ここでリリースされたフィル・コリンズのソロが、とんでもない大ヒットとなるわけです。これが80年代中盤に「世界一忙しい男」とまで言われたフィル・コリンズ最初のヒット作なのです。

シングルカットされたIn The Air Tonight(邦題:夜の囁き)が、シングルとして全英2位、全米19位を記録、さらにアルバムが全英1位、全米9位という大ヒットとなるわけです。これには正直驚きました。そもそも、プログレバンドのドラマーのアルバムというのは、それまでイエスのアラン・ホワイトや、EL&PのWorks(邦題:EL&P四部作)に収められたカール・パーマーのものとか、わたし的には微妙だったんです。ビル・ブルーフォードの佳作があったにせよ、フィル・コリンズにもそんなに期待してなかったのです。また、それまでのBrand Xでの活動なんかも考えると、ビル・ブルーフォードみたいな方向性のソロアルバムになるんじゃないかという予想があったのですが、それが全く違うアルバムとなっていて、さらに未曾有の大ヒットとなるわけなんです。

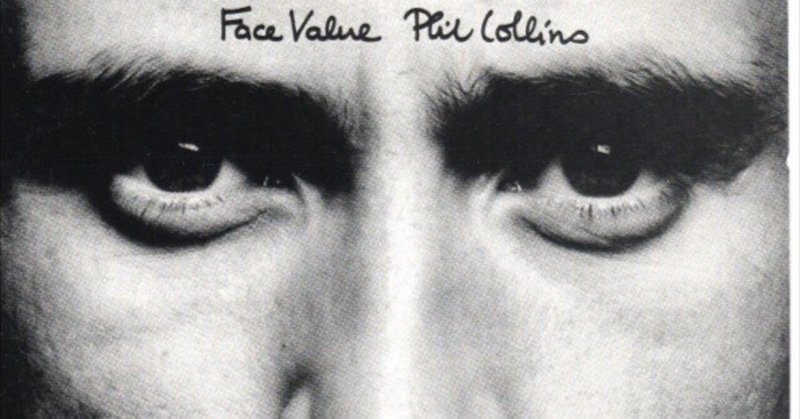

Face Value(邦題:夜の囁き) / Phil Collins

それにしても、リマスター版でジャケットの顔写真をその時点のものに差し替えるとは一体なんてことをするんでしょうね、フィル・コリンズ(笑)ちなみに、彼が作曲するようになったきっかけは、日本製のリズムマシンなのです。彼は78年のジェネシス初来日の際に訪問したローランド社で、CR-78という当時最新のリズムマシンをおみやげにもらったのです。最初は、「オレはドラマーなんだから、リズムマシンなんていらねーよ」と言っていたそうですが、離婚で空っぽになった自宅で、傷心を癒やすためにこれをいじって遊んでいるうちに作曲のインスピレーションが沸いたのだそうです。そういう意味では、フィル・コリンズ大ブレイクの影の立役者は、最初の離婚と日本製のリズムマシンだったのです。

もちろん、ジェネシスの80年作 Duke を聴けば、もはやフィル・コリンズがシンガーとして独り立ちできるレベルになっていることは明らかでした。しかし、それまでジェネシスの中にあってそれほど曲作りをしていなかったフィル・コリンズが、ソロでこんな大ヒットを飛ばすというのは、わたしを含めた世界中のジェネシスファンだけでなく、ジェネシスの残り2人のメンバーにとってすら想定外だったのだと思うのです。後にトニー・バンクスがインタビューに答えた名言があります。

As Tony Banks pithily says in the 2014 BBC documentary Genesis: Together and Apart: “We wanted Phil to do well. Just not that well.”

トニー・バンクスは、2014年のBBCドキュメンタリー『 Genesis: Together and Apart』の中で、辛辣にこう語っている。「ぼくらもフィルにはうまくいってほしかったんだよ。ただ、あれほどではないんだ。」

まさに、他のメンバーがひがんでしまうほどの大ヒットだったわけですが、わたし的に一番驚いたというか、感心したのは、アルバム3曲目の Behind The Lines でした。この曲はもともとは、ジェネシスの前年のアルバム Duke 冒頭に収録されたメンバー3人の共作曲で、いわばセルフカバーという感じなのですが、これがまあ同じ曲とは思えないほどの変わりぶりなんです。

オリジナルのジェネシス版の方は、長いシンセのイントロが入って、ちょっとポップだけどかなりプログレっぽい香りを残した仕上がりなんですが、フィル・コリンズ版の方は、フェニックス・ホーンズを起用して、明るいダンサブルなナンバーに変貌しているのです。このセンスこそが、この後もフィル・コリンズが一気に世界的な人気を獲得できた要因ではないかと思うのですが、当時本当にこの曲を聴いて驚きました。そして、フィル・コリンズは、このアルバムたった1枚で、プログレとかそういう枠から完全に離脱して、まさに80年代を代表する一大ロックスターとなるわけです。

そして、そうこうしているうちに今度はジェネシスの次のアルバムがやってくるのです。フィル・コリンズがこれほどの大ヒットを飛ばして、他のメンバーがひがんでも、粛々とニューアルバムを出してくる仲良しバンドがジェネシスなのです。そして、このアルバムこそがジェネシスの歴史の中でも最大の「問題作」と言われるアルバムだったのです。

ABACAB / Genssis

80年にジェネシスはロンドン郊外(トニーとマイクの母校のパブリックスクール、チャーターハウスに少し近い場所)に自分たちのスタジオを建設しました。農場とその建物を買い取ってスタジオに改装したもので、The Farm と呼ばれます。自分たちのスタジオで思う存分曲作りした結果がこのアルバムで、後に彼らも「このアルバムがなければ、後のジェネシスは無かった」というコメントをしたほど、まさにターニングポイントのアルバムなのです。ちなみに、このときThe Farm をアバのフリーダが突然訪ねてきて実現するのが、翌年フィル・コリンズプロデュースでリリースされるフリーダのソロアルバム Something's Going On です。また、ここで世界最初のデモが行われたのが、コンピュータ制御のムービングライトの元祖バリライトで、ジェネシスはこのとき、このライトの開発会社に出資し、次のABACABツアーのライティングに採用することを決めたわけです。

このアルバムでジェネシスは、前作 Duke にはまだかなり残っていたプログレの雰囲気をほとんど捨てて、流行のニューウェーブをも取り込んだ新たなエレクトロポップのような方向性を前面に出したのです。もちろんこれは、ソロアルバムが大ヒットしたフィル・コリンズのバンド内での発言権がかなりアップしたことによる変化には違いないのですが、わたしには、それまでのトニー・バンクスを中心とした体制から、メンバー3人が拮抗してトライアングルのようにきちっとハマッた制作体制に移行したことによる変化のように見えたのでした。

結果このアルバムでは、かつてのトニー・バンクス的なリリカルなジェネシスの雰囲気が一切なくなっており、この変化に絶望したそれまでのファンがかなりいたのは事実です。ところが歴史的に見ると、ジェネシスはこのアルバムで失ったファン以上の、新たなファンを獲得したという事なんですよね。で、わたしはというと、結局フィル・コリンズのソロアルバムも全然オッケーだったわけで、この流れにも振り落とされることなく、相変わらず彼らの音には積極的について行くことができたのでした。No Reply At All で、いきなりフィル・コリンズのソロアルバムと同じフェニックス・ホーンズのブラスが導入されたり、Who Dunnit? のようなちょっとお遊びが過ぎるジョークソングみたいな曲(これはパンクロックをおちょくった曲だとフィル・コリンズは発言してましたが)もありながらも、Me And Sarah Jane のようにいきなりレゲエのリズムで始まりながらも、複雑なコード展開でドラマチックに盛り上げるような曲は絶対ジェネシスにしかできない作風で、「変わってもやっぱりジェネシス」という感じで受け止めることができたのです。

Me And Sarah Jane / Genesis

トニー・バンクスは、ひとりで作ったこの曲について、「これほど複雑なコード進行の曲は後のジェネシスにはない」というような発言をしていまして、トニー・バンクス的ジェネシス最後の曲と言っても良いのかもしれません。

こうして、ジェネシスが過去のプログレ路線から完全に決別したところで、今度はプログレの元祖というか始祖というか、あのキング・クリムゾンが復活するのです。

これもニュースを聞いたときは飛び上がるほど驚きました。それまでロバート・フリップは、ピーター・ガブリエルのソロアルバムにちょこっと参加したり、ソロアルバムをリリースしたりはしていたのですが、どれもそれほど成功とは言えない感じで、このまま隠居なのかとも思っていた矢先に、何とキング・クリムゾンの再結成というビッグ・ニュースが飛び込んできたわけですから。

Dicipline / King Crimson

これには驚喜、驚愕して、リリースされたアルバムもすぐに入手して聴きました。ところがなんです。正直あまりの変わりようにびっくり、がっかりしてしまったわけです。結局ロバート・フリップというか、キング・クリムゾンについていえば、1974年の Red 以来ずーっとブランクがあったわけです(80年のソロアルバム聴いてないんですよ、すいません…w)。この間、ジェネシスのように年1枚くらいアルバムを出して、その間少しずつ変化していったのならば、それについて行けたのかもしれないのですが、6年以上のブランクの後にいきなり出てきたキング・クリムゾンの音が、どうにもわたしにはキング・クリムゾンとして認識できなかったということなのです。ジェネシスに例えると、The Lamb Lies Down On Broadway がリリースされた後に一度解散して、数年のブランクを経てようやく再結成してリリースされたアルバムが ABACAB だったら、さすがのわたしもついて行けなかったのではないかと思うのです。そういうことなのです。

これは後付の知識ですが、当初ロバート・フリップは、キング・クリムゾンの再結成ではなく、ディシプリンという新しいバンドでのスタートを考えていたようなのですが、レコード会社からの圧力でキング・クリムゾンという事になったようですが、やはり Red の頃のクリムゾンを期待したファンにはまったく受け入れられなかったのだと思います。

ちなみに、ロバート・フリップは、クリムゾン再結成の傍ら、League Of Gentlemen、Let The Power Fall という2枚のソロアルバムもこの年リリースしていて、力強く活動再開してはいるのですが、ソロはまたしてもフリッパートロニクス系のアンビエントサウンドというか、ロックとは異なる世界でして、世間的にはキング・クリムゾン再結成の影に隠れてほとんど話題にならなかったと思います。

さらにこの年、 スティーブ・ハケットのニューアルバム Cured もリリースされました。

Cured / Steve Hackette

それまでのアルバムジャケットには、全てハケット夫人キム・プーアの絵が使われていたのですが、このアルバムでは初めて顔出しの写真に。やっぱり誰かを意識したのかなぁ…(笑)。ちなみに、このアルバムはその奥さんに捧げたというクレジットがあり、LPの中ジャケットには仲睦まじい二人の写真があるんですよね。離婚の痛みみたいなテーマでヒットしたフィル・コリンズに対抗して、「こっちは幸せよ」ってなメッセージを込めたのかなと思うのは、きっと考えすぎです(笑)

このアルバム、それまでのスティーブ・ハケットバンドを解散して、ドラムはドラムマシンを使い、ベースも自分で演奏し、全曲を自分で歌ったというアルバムなんですよね。やっぱり、誰かの影響かな〜(笑) フィル・コリンズのFace Valueのリリースが2月、Curedは8月なので、時間的には符合しますね。要するに、フィル・コリンズの大ヒットは、元ジェネシスのメンバーにとっても、ものすごいインパクトだったのでしょう。「あいつにできるなら、オレにだって」と、ジェネシス加入同期のハケットが思ったとしても無理ないと思います。一応彼の自伝にはこう書いてありますけど(^^;)

バンドを解散し、イギリスのプレスからいまだに浴びせられているバッシングを意識し、アメリカのレコード会社問題でますます蚊帳の外に置かれつつある状況を考えると、次の一手を最上のものにするにはしっかりと考えなくてはならない。出した結論は、いつもよりシンプルで取っつきやすいアルバムを作る事でギャップを埋めることだった。レコードを売らないとライヴを続ける資金が底をつく。まさに"キャッチ22"状態だ。もう他の人間には頼れないのでリード・ヴォーカルも自分でやることにした。

自ら語っているように、このアルバムではこれまでのジェネシス継承路線とはかなり趣を変えたポップな路線となったのですね。今聴くと、このアルバムが、その後スティーブ・ハウと組んだ GTR につながる起点のような印象があります。ここまであまり時代の変化と関係なく自分の音を追求していたハケット先生も、結局その路線ではセールスに結びつかなかったということなのです。そして、この変化はかなり好意的に評価されて、アルバムチャート15位となったイギリスを中心にヨーロッパでは案外ヒットしたのですが、やはりアメリカでは売れなかったのでした。

こうして1981年というのは、プログレが大きな分かれ道にさしかかった年だったと思うのです。結局ジェネシスもキング・クリムゾンも、それまでとは異なる音楽性を打ち出したわけなんです。そして、ジェネシスは、より大衆に近いところにシフトして、失った以上のファンを獲得したのに対して、キング・クリムゾンは大衆ではなく、よりコアなファン層にだけアピールするというように分かれたのだと思います。実際、再結成クリムゾンの Dicipline は、アルバムチャート最高位が英41位、米45位と、本国イギリスでもスティーブ・ハケットの Cured にすら及ばないセールスしか記録できず、お世辞にも売れたとは言えない結果だったわけです。ロバート・フリップも、さすがに「ついてくる奴だけついてくれば良い」なんて考えていたわけでなく、恐らくですがかつてのデビュー時のように、新しい音楽ジャンルを打ち立てるくらいの思いだったのだと思うのですが、結果として大衆を動かすに至らなかったという事だと思うのです。そして、かつてのプログレミュージシャンの中から、大衆にアプローチするというジェネシス的な方法論で成功する他のプログレミュージシャンがぽつぽつ出てくるという流れが、ここから始まったのではないかと思います。(ついでに言うと、ピンク・フロイドだけは、ある時から大衆にアプローチするという彼らだけの独自な方法論を身に着けていたような気がするんですが…)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?