自宅でアーケード基板をサターンパッドで遊ぶお手軽環境

ひょんなことから、業務用(アーケードーゲーム)基板を手に入れる機会に恵まれたので、自宅で基板で遊べる環境を揃えてみました。

「自宅でアーケードゲーム」と言えば「筐体を購入」や筐体のコンパネだけを切り出したような「コントロールボックス」一式でプレイするのが一般的ですが、最近は小型の装置が色々出てきたので「なるべく手軽に」を重要視して揃えてみました。

(と、言っても基板そのものがけっこうデカいので、家庭用ゲーム機みたいにシンプルな構成はちょっとむずかしいですね……。)

コントロールボックス本体は「CBOX/JAMMABOX」をAliexpressから個人輸入。

(AliExpress内での商品名は「New 12V JAMMA CBOX Converter Board TO SNK DB15 Joypad SS Gamepad With Saturn Video Output For Pandora JAMMA PCB IGS Motherboard」です)

裸基板状態とアクリルでボックス状になっている2バージョンがあったので、アクリル付きを購入しました。 正面にはネオジオとセガサターンのコントローラが使える端子があります。

背面にはアーケード基板の接続で最も一般的なJAMMA端子が付いています。 ここに基板を刺すことでコントローラや電源と接続されてゲームが遊べるようになります。

アクリル部分が、そのままだとキズが付きそうなので、ミニ筐体作りの時に余ったレザーとウッドのシートを貼り付けてラッピングしてみました。

ロゴと「1PLAY ¥00」のシールは藤本"ANI"健太郎さんのステッカーサイトで購入できます。

おなじみ「大鳥居」ロゴなども絶賛発売中ですよ!

右側面にはコンポジット端子(ビデオ端子)とS端子がついています。

市販のケーブルでテレビにそのまま接続するだけで特殊な専用モニタを必要とせずに表示することができるようです。

(一部特殊な周波数を使うゲームは表示が乱れるようですが、手持ちのゲームは全て表示できました)

一番右にあるピン端子はカプコンの格闘ゲームで6ボタン使う際のケーブル、通称「キックハーネス」用の端子で、1P弱キック、中キック、強キック・2P弱キック、中キック、強キックという並びです。

左側面にはテストボタン、電源ボタン、ACアダプタ端子、RGB端子、明るさ調整スイッチがついています。

ACアダプタは付属しないので12VのACアダプタを別途購入が必要です。

秋葉原にある秋月さんに売っている「スイッチングACアダプター 12V5A AD-A120P500」です。

ACアダプタの接続端子が国内で標準的に使われている「5521(外径5.5mm/内径2.1mm)」だと内径サイズが合わないため「DCプラグ変換プラグ 2.1mmメス⇔2.5mmオス」もあわせて購入し、サイズを合わせています。

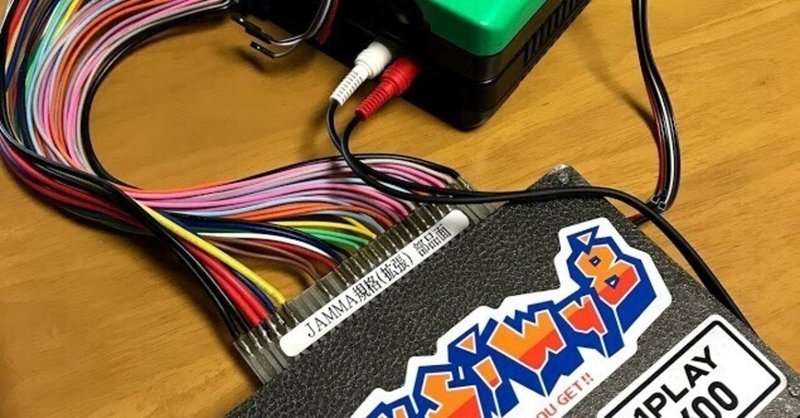

コントロールボックスと基板のJAMMA端子を直接差し込むことができますが、基板によっては高さが合わなかったりと取り回しが不安定になるので中間ハーネスを利用したほうが安心です。

中間の延長ハーネスはシンプルな構造なので自分で作ることも可能ですが、基板販売店で在庫しているところもあるので、購入してしまうのが手っ取り早いです。

このハーネスは「JAMMA規格(拡張)」と書かれていますが、アジア方面などで流通しているボタン数が多い基板にも対応したものです。

コンポジット(ビデオ端子)でテレビにつないだ状態です。

ピントが甘くドットが見えないフワっとした画質で表示されました。

とはいえRGB端子は今どきのテレビやPCモニタにはほとんど使われていない21ピンタイプなので、変換してHDMI化します。

サンコーレアモノショップで数年前に販売された「RGB21→HDMI」という変換アダプタを使っています。

ケーブルは穴場開発事業団さんの「NEOGEO(CD版)用RGBケーブル ステレオ音声対応」です。

RGBケーブルと変換アダプタを接続した状態です。

ケーブルのDIN端子はコントロールボックスのRGB端子に、赤と白のコンポジットもコントロールボックスのサウンド端子に接続します。

準備完了状態です。

使っている基板はネオジオ(MVS)マザーで「月華の剣士2」が刺さっています。

カプコンのCPS2を接続するとこんな感じです。

サウンドはCPS2側のコンポジットに挿すことでQサウンドのステレオサウンドを楽しむことができます。

キックハーネスもささっています(写真は1P分だけ)

RGBを変換させたHDMIで接続するとドットが見えるクッキリした画質になりました。

心配していた遅延も、テレビがレグザでゲームモードになっている為か、コントローラが実質直結の為かほとんど気にならないレベルで遊べました。

ネオジオだとこんな感じ。

「ネオジオミニをHDMIでテレビに映してアケコンつなげればいいじゃん」と、言われればまさにそのとおりだし準備もラクなんですが、難易度や出血表現のオンオフなど細かい設定を触れる本物は多少手間がかかってもいいなあ、と思いました。

CPS2も電池問題がありますが、今回手に入れたどれも無事起動しました。

配線やテレビの接続を毎回やること考えると、やっぱり小型でも筐体に組み込んだほうがすぐ遊べて片付けもラクで取り回ししやすいなー、という気持ちもあり、今は駄菓子屋筐体サイズの筐体作りたい気持ちでいっぱいです(笑) どうなることやら。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?