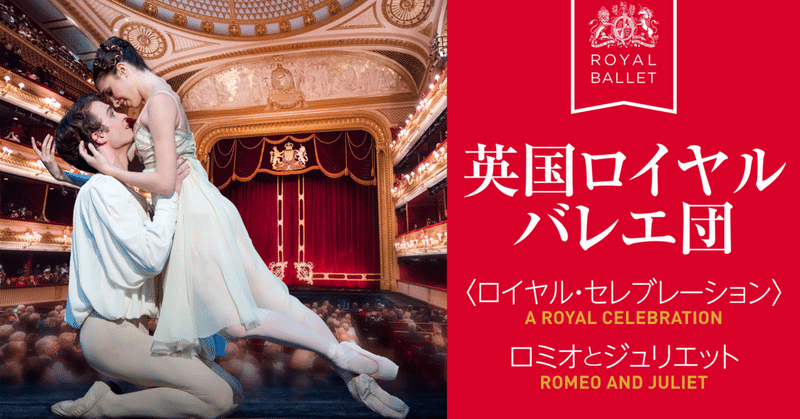

『ロミオとジュリエット』英国ロイヤルバレエ団公演に寄せて

昨晩、東京文化会館で英国ロイヤル・バレエ団の『ロミオとジュリエット』が開幕した。

バレエ全般、観ることは好きなのだけど、中でも英国ロイヤル・バレエは別次元だったから、全幕観に行けたことが本当に嬉しかった。

目当てのキャストは、ジュリエットを演じたサラ・ラム。

以前、ロイヤル・バレエ・ガラで観劇した時、本当にそこに妖精がいるのかと問いかけたくなるくらいの存在感に嘆息した。

シェイクスピアの国の伝統あるバレエ団で、シェイクスピアの作品を観られる。ましてや、ロイヤルバレエの醍醐味はその高い演劇性だ。期待値は段違いだった。

東京文化会館の大ホールに座った時、もう会場内はほとんどの席が埋まっていた。

久しぶりの景色に、思わずパリ・オペラ座のガルニエ宮や、イタリア、ヴェローナの野外劇場でオペラを観た時の空気感が蘇った。

観に来ている人たちの高揚感や、爪先立ちしたくなるような気持ちに、「あぁ、芸術が戻ってきた」と嬉しくなった。

オーケストラピットで管楽器のチューニングが始まると、続いてコンサートマスターがそれに合わせて弦楽器の調弦が始まる。ほどなくして、今回の公演のためにバレエ団と共に来日した指揮者が登壇した。

音楽を作曲したのは、プロコフィエフ。奇しくも、現在戦争のさなかにあるウクライナ出身の作曲家だ。

ロミオとジュリエットの音楽の大半は、管楽器の音色によって構成されている。これは、ロミオとジュリエットの持つ独特な哀愁と、歪さを語る上で外せない部分であると思う。

今でこそ、マクミラン振り付けのロミオとジュリエットはこの演目のベーシックスタイルとなっているが、それ以前はラヴロフスキーによる振り付けが王道であった。しかし、冷戦時代にどうしてもアメリカでロシア人振り付けのこの演目を上演することができず、マクミランが振り付けをする事になったという流れがある。

現在の世界情勢を鑑みても、今、このロミオとジュリエットを上演することには大きな意味があるように思う。

序曲がはじまると、まず音楽の美しさに息を飲むことになった。

プロコフィエフは、多くの風刺的な作品を残す一方で、痛切に人の感情に訴えかけるロマンティックさも持ち合わせていた。共通するのは、人の感情に聡い人であったのだろうという点だ。

幕があがると、そこはもうまさしく『ロミオとジュリエット』の世界だった。観客と舞台上、ふたつの世界線が同時に存在するのではないかと思うほど、舞台上はヴェローナの街であったし、モンタギューとキャピレットの両家の争いは本物だった。

ロミオが出てくると、若者特有の怖いもの知らずな顔をしながら、向こうみずな行動を繰り返していく。踊りでもあり、演劇でもあった。

圧倒されたのは、群舞の素晴らしさだ。

すべてのキャストが、それぞれの自分の演じるキャラクターを完璧に演じている。だから、舞台上のどこに目をやっても、そのキャラクターがちゃんと息をしている。

揃って踊る時も、誰もその雰囲気から逸脱することがない。一挙一動、その間合いから仕草まで、すべてが中世のイタリアの中にあり、シェイクスピアの手のひらの上に収まっている。

少女ジュリエットの登場シーンは、舞台の前の方で演じられる。サラ・ラムが出てきた時、本当に彼女は16歳ほどの少女に見えた。10代特有の鋭い感性と、素直さ、脆さ、純粋無垢さ、それらがちゃんと観客に届いていた。

幕間の休憩は2度あり、トータルの上演時間は3時間ほどであったけれど、私はずっとロミオとジュリエットの世界の中に没入していた。3時間がこんなに短く感じることもなかなか無い。

3幕が開演し、センセーショナルなオーケストラの演奏ではじまると、幕が開いた時にそこはベッドルームだ。ロミオは殺人を犯したがために、その日の朝には街を去らなければならない。その演出が、上手は陽光が射し込み、下手は真っ暗闇というものだった。ロミオは当然、外へ出ていくのだから陽光の方角へ去っていくが、睡眠薬を飲むと決めたジュリエットは闇の方へと去っていく。この物語の悲しい結末を、舞台上のセットだけで予感させてしまう。

そして1幕、2幕と激しい踊りを繰り広げていたバレリーナたちが、死のシーンも含めて、3幕ではほとんど踊らない。なのに、物語は悲劇を深めて、私は彼らの自死のシーンの美しさに思わず泣いてしまった。

演出や脚本、物語の骨格を支えるものの巧みさの上で、それに肉をつけるようにして踊り演じるロイヤルバレエのキャストたち。あまりにもプロフェッショナルで、あまりにも芸術的な時間だった。

ロミオとジュリエットは、4日間のうちに繰り広げられる若者の若気の至りのような恋愛と、悲劇だ。今までは、この演目について特に深い思い入れなどなかった。むしろ、「好きすぎて思い通りにならないから死ぬ!」という主張に対しては冷たい目を向けていたし、かなり頭の悪い部類の演目とすら思っていた。

しかし、そうではなかった。

ロミオとジュリエットが描き出すのは、10代の若者が持つ刹那的な純粋さと、穢れのない光を、この世の理不尽に順応させることなく死をもって昇華する、その動物的ともいえる生命の散らし方が「美」であると語るものなのかもしれない。

ある意味、自刃を善しとしてきた日本人にとっては、共感しやすい部分もあるだろう。だが、まさかシェイクスピアがそんな感性をもって物語を書きあげた、はたまたこのバレエ団の力によってそういう物語として成立していることを目の当たりにするとは思ってもみなかった。

紛うことなき、本物だった。

この興奮はしばらく醒めそうにない。

もしも時間が許すのであれば、是非足を運んでほしい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?