旅行先はシンガポール!港区公立中学の修学旅行

港区の公立中学が修学旅行先をシンガポールにした事がワイドショーなどで取り上げたれました。YesかNoで答えれば、100%肯定です。そしてこの取り組みが日本の今後の修学旅行の先駆けになり、かつ日本人の教育観が新しい時代に突入する為にも、意味あるもの価値あるものにして欲しいと思います。その為にも、今回の事をワイドショー的なやっかみやディスリでは無く正しく解釈して欲しいと思います。

そもそも修学旅行って何のため?

学習指導要領には、修学旅行の目的は、 「平素と異なる生活環境の中にあつて見聞を広げ、集団生活のきまりを守り、公衆道徳について望ましい体験を得ることなど」 と書かれています。

すでに現代とマッチしていない目的設定になっている事が解りますが、現代的な意味を含んで要約すれば、普段学習している事の実地体験と言えるでしょう。受験教育が中心となった現代においては理解し難い事かも知れませんが、教育がそもそもの目的として社会や世界へ出る為の準備作業と考えるならば、自分が住んでいる外の地域や、学校や教室の外で学ぶ事の意義は大きいと言えます。

最近の修学旅行は観光旅行

しかしいつの頃からかは解りませんが、少なくとも最近の修学旅行は修学というよりは、ほぼ観光旅行に成り下がっています。ちょっとマシな学校で、視察旅行。ほぼ”修学”にはなっていないと言えます。

修学と言うのであれば、何か学びを修めてこなければなりませんが、教育の目的が受験にあり、また先生の忙しさ(詳しくは私の別のNoteをご参照ください)を考えると、行く前と後で何かを学び取る為のカリキュラムをデザインする事は不要かつ不可能と言えますし、修学旅行が観光旅行であっても親も社会も誰も何も言わない現実があります。

港区のシンガポールの意義と意味と必要性と妥当性

修学旅行の本来の意味を確認した所で、港区のシンガポールへの修学旅行についていくつかコメントしたいと思います。

シンガポール (海外)へ行く意味

国はさておき修学旅行に海外に行く意味は大いにあると思います。その理由は、これから子供たちが生きる世界は間違いなく”国際舞台”であり、これまでの様に日本にいて日本人とだけ一生を過ごす事はあり得へん時代だからです。日本や日本人という文脈の外に出て、異文化を体験し、日本以外の国を知り、日本人以外の人種と交わる事はその準備の為には絶対必要と断言できます。

仮に世界に出ていかなくとも、日本は既に超がつくほどの少子高齢化社会。労働者は激減し労働生産性は確実に下がります。その時外国の人が日本に入って来る事は想像に難くないはずです。また、テクノロジーの発達は世界に出なくても世界の人たちと仕事をする事を既に可能にしています。今後ますますこの流れは加速するでしょう。よって見聞を広めるのは国内だけでは事足りず、公衆道徳も日本のそれだけでなく、海外の公衆道徳を学ぶ必要があると言えます。

中学3年生で海外に行く意味

個人的には中3ではむしろ遅いと思っています。私はもっと早い段階から出る事をお勧めします。理由は学びの昇華(ステップアップ)と日本の受験システムを考えるからです。

ここでも受験が教育と捉え、修学旅行は単なる旅行で良いと考えると話が終わってしまいます。が、昨年高校で導入された探究学習の観点や、学ぶ事の意義が究極的には世界や社会の課題を解決したりより良い何かを創造したりする事であるならば、その対象は早い時期から見つめる訓練をすべきです。

私の考えでは、小学生の時期はどんな事でも良いので世界(空間的のみならず本質的にも)の事象に対して興味関心を持ちその興味関心に対してとことん時間をかけ集中する姿勢を養ってあげるべきだと考えます。

中学生の段階では、興味関心のある事だけでなく広く世界や社会の問題に目をむける意義と意味を学ぶべきだと思います。つまり、世界の事象を追求し、解き明かす事が学習の本質である事である時、あなたは今後どんな事を解き明かしたいかの旅に出入る時期だと思います。そして高校で本格的に対象を見つけ、本格的な探究に取り組む為には、少なくとも1年は結果を得る為に要するとした場合、中3よりは早い段階で探究の世界観を身に付けておくべきだと思います。

また、公立中の場合、高校受験の対策に中3の1年間が取られるので、せっかく経験した海外の経験と学びの意欲が受験により冷めてしまいます。そう考えるともっと早く世界を知って、探究的な学習の世界観を広げておくべきと考えます。

シンガポール修学旅行の効果が問題

視聴者の声でもせっかく海外に行って、何を学ぶのかが問題と言う意見が多い。全くその通りで、先に日本の修学旅行は観光旅行に成り下がったと書きましたが、この修学旅行も同じ様な種類のものであるならば、やはり勿体無いと言わざるを得ません。お金の無駄と言われても仕方がないでしょう。おそらく港区と言う土地柄、海外旅行の経験は多くの生徒が持っているはずです。そこにシンガポールであるからこその学びが無く、単に行き先が海外になったと言うだけなら、今後の日本の修学旅行に大した影響を与えないばかりか、揶揄の対象にしかならないでしょう。

かつて東南アジアの貧しい1国だったシンガポールが如何にして経済的な発展を勝ち取ったのかとか、どうしてITのスタートアップが多く進出しているのかなど、シンガポールである明確な目的が学習対象として設定され、行く前と行った後で確実に予定された資質能力が高まるようカリキュラムデザインされていなければ、残念ながら後に続く事はないでしょう。

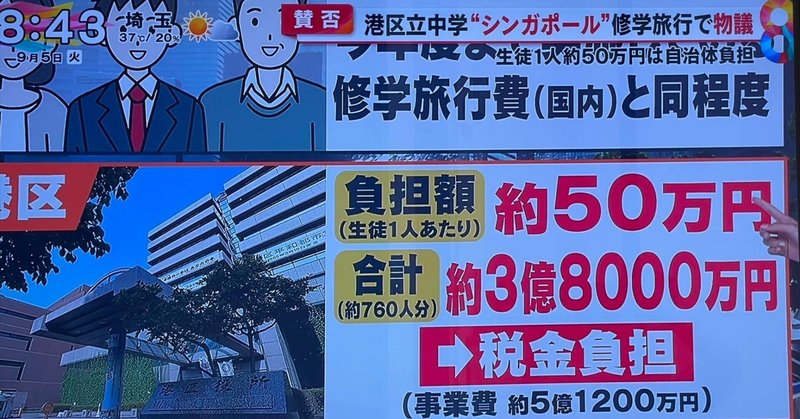

料金の妥当性

料金に関しては、自治体の住民が決める事(選挙結果として)であるので、ここで触れる事ではないですが、学校経営経験者として一つ懸念があるとすれば、学校という組織は公と私を問わず経済的な合理性を追求しない傾向にあります。民間なら相見積もりを取ったり、ロットの大きさによる値下げ交渉は当たり前ですが、私が関わった私立の学校は過去からのつながりのある業者に丸投げの言いなりな場合がほとんどでした。今回の料金を見ても、シンガポールのみならず海外旅行経験者なら、高いと感じる値段です。自治体がその理由を説明できるのであるならば、誰も否定する余地は無いと言えます。

今後の修学旅行に対する提言

最後に論評ばかりでは進歩がないので、今後の修学旅行に対して提言をして終わります。

数十年前の学校は1学年の人数が1クラス40人の5クラスとか6クラスが当たり前でした(修学旅行もその時代のまま変わらず今に至る事も見直す必要があります)。

その制約の中で安全に学校外で体験的学習を行う事が重視された為、先生が管理監督しやすい集団行動にならざるを得ませんでした。そして何か事故や問題が起これば現地で対応する必要があった為、旅行会社が定める工程で旅行する必要があったことは事実であり、合理的でした。

しかし、今はどうでしょうか?中学校では多くは1学年数十人の学校が多くなりました。そうした場合、現地での学びをもっと個別に細分化する事は可能です。

学びの観点から言えば少人数で深い学びが出来る多くて20人程度のまとまりで、学習対象に合わせて行き先を選定しても良いと思います。もはや全員が同じ所に行く必要も意味も無いのです。

また、多くの学校の先生が付き添う必要もなく、探究的な体験学習が得意な業者に任せても良いと思います。忙しい先生が事前学習から現地でのカリキュラム、事後の振り返り学習までこなすのは困難ですし、中途半端にすれば、また修学の効果が下がります。時期も学校がある時期ではある必要はなく、夏休みに行っても良いと思います。

大事な事は、学校外での集団生活ではなく、学ぶと言う事が世界に繋がっている事、対象は日本国内のみならず世界中にある事を自覚する事だと思います。そこから修学旅行を設計する事が何より意味のある事だと大人が自覚する事だと思います。

繰り返しになりますが、子供達が大人になる頃には、活躍の舞台は世界です。学びの対象は教科書の中ではなく、学校の中でもなく、教室の中でもない、それらの外にあると言う事です。

お金をかければ何でもできますが、限られた予算の中で最大の効果を発揮する為には関係者が今一度修学の意味を理解する事が重要だと思います。そうしないと、意味のある修学にはならないと思います。