【映画評】 石井岳龍『ソレダケ/that’s it』 反・一元論のアナーキスト

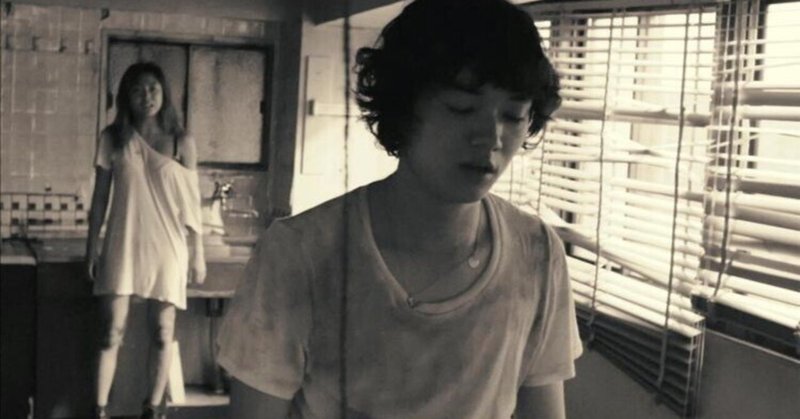

(写真:rockinon)

「そうだお前は死んでいる」「俺は死んでいる」

死んでいるお前、死んでいる俺。死は映像で表現できるのか。音響で表現できるのか。死を通して、映像と音響は融合できるのか。

死とはブラッドサーセティ・ブッチャーズ(bloodthirsty butchers通称「ブッチャーズ」北海道留萌市出身のロックバンド。1986〜2013)のリーダー、吉村秀樹の死である。彼は石井岳龍の物語映像とブチャーズのライブ映像が徐々にリンクしていくという新次元の映像表現を模索していた。ところが、この企画のクランクインを控えた3ヶ月前、吉村秀樹の急逝(2013年5月27日、急性心不全のため46歳没)でライブ映像が不可能になり、計画は出発点に戻った。その後、ブッチャーズのアルバムからインスピレーションを得た石井岳龍は、吉村秀樹の遺志を受け継ぐべく、まったく新しい映像表現を試みることになった。『ソレダケ/that’s it.』は吉村秀樹へのレクイエムでもある。

人は死ぬ、ソレダケ。死のシンプルさ、単一への還元。いや、実は、ソレダケではなさそうなのが、石井岳龍の描く世界『ソレダケ/That’s it.』の意味することだ。

足音だけが激しく響く地下道。それは世界の炸裂するような鼓動。錆びたバールでコインロッカーを抉じ開ける若者の汗ばんだ腕。耳を劈くほどの凄まじいブッチャーズのサウンド。圧縮した映像データを解凍する暇も与えないほどのスピード感。目の前の映像を保存するにも、見る者の眼から脳へのデータ送信が間に合わない。映像の遅滞が眼の前にズレを生じさせ、眼のデータ量と音響は横溢する。映像と音響は侵食と増殖を繰り返し、新たな存在へと転位するのだ。転位した先にあるのは “善/悪”、“生/死”、“愛/暴力”、“男/女”。世界を支配する二元論が立ち現れる。これは音楽と映像との反照でもある。世界は音楽と映像で満たされている。世界は音楽的であり映像的である。音楽と映像そのものは二元論には還元できないが、リズムという二元論が内在している。音楽にはもちろんのこと、映像にもリズムの二元論がある。リズムの二元論とは、〈持続〉と〈瞬間〉。それがなければリズムはない。

『ソレダケ/that’s it.』は二元論の映画である。〈持続/瞬間〉を〈生/死〉と読み替えてもいい。世界は持続と瞬間で構成されている。

だが、戸籍を奪われた人間・大黒(染谷将太)には生も死もない。生物的な〈生/死〉はあるとしても、日本社会の前提である戸籍がない者に社会的な〈生/死〉はない。人が社会的存在である以上、戸籍を失った者は人間ではない。日本政府が難民を追放しよとする入管難民法の残酷さはここにある。

戸籍とは〈生/死〉の二元論のこと。その意味で、日本は二元論国家である。戸籍を奪われた大黒と風俗嬢・南無(水野絵梨奈)は二元論の間を激しく振動する。そこに裏社会に生きる恵比寿(渋川清彦)と猪神(村上淳)が介入する。そして、これら底辺に落ちた者どもを支配しようとする謎の極悪・千手完(綾野剛)。千手に戸籍はあるのか。

生まれながらに戸籍のない存在が唯一ある。それは天皇である。戸籍は二元論を天皇という一元論に還元する装置であるとも言われている。『ソレダケ/that’s it.』の結末が複数呈示されるのは、永遠に目覚めることのない悪夢か救済か、それとも、天皇一元論に還元されないための防御なのか。『ソレダケ/that’s it』は、わたしたちを取り巻く世界を激しく振動させる。この映画に激しく揺さぶられた者は間違いなくアナーキストだ。

(日曜映画批評:衣川正和 🌱kinugawa)

石井岳龍『ソレダケ/that’s it』予告編

サポートしていただき、嬉しいかぎりです。 これからもよろしくお願いいたします。