死の妄想 No.3838

隣の住人である、ユリネが暴れているなと思った。やたらと壁や床を殴打する音が来る。しかもあいつの部屋と逆側でシャワーを浴びていたら聞こえた。

プリケツマニアの魔術師 大地を蹴って ニューヨーク(中央区)へ

迷惑だとことさら言いたてる気すら起きず、単純に面倒臭かった。玄関のところまで歩いたりしているようだった。しかも通常ゴロゴロした物音とセットとなって音響のウワモノを飾るはずの大声なんかがまるで聞こえてこない。ということは、酒を飲んで物を壊しているわけではなく、首を絞められて死にかけているわけでもなく、なにかキメてヤって海老ってわけですらなく、彼女は黙って部屋の中を歩き回っているのかも。

だとしたら大変なことだ。彼女の考えていることが大変だ。仮に犬の散歩を部屋の中で行っていると、いうだけでもかなりキている。こういう時は、せめてドリブルをしていて欲しいものだ。田舎にいた時、父親が「歩数が全然足りない」と言って家の中を歩き回ることがあった。おれが本読んでひどい音のする小さい楽器弾いて、ポルノを瑞々しい若さで弾けさせている時でも、部屋の前で足音がすると不思議と熱中していたのが醒めて腹立たしい気分になるのだ。あれはアホだった。自分の息子が(常軌を逸して)神経質なことを知った上でやっているのなら、ほとんど敵対行為だった。家の中をうろうろする奴は大体「歩数」とか「数字」以外が頭になく、したがって大真面目である。しかし、5とか8π自体に興味があるわけではない。単に大真面目の狂人であると言っているのだ。人の歩く音が面倒臭いのは、なんとなくその「変形した精神」がじかに流れてくるのを耳から感じるからだ。

日本の都市には、最早狂った者…物理が精神のありようで変化するとでも言いたげな…「情緒の者」のみがヘンな餌を食べて暮らしていた。なぜわざわざこんな精神都市に住んでまで隣人の名前を知らなくてはならなかったのか。

ヤツは、3年前にナントカさんの誕生日パーティにいた。おれも事前に安いワインを友達と浴びてから二人でそこにいた。証券マン兼音楽ライターのそのナントカさんは、詐欺と薬物となんとかでちょうど1年後にしょっ引かれた。

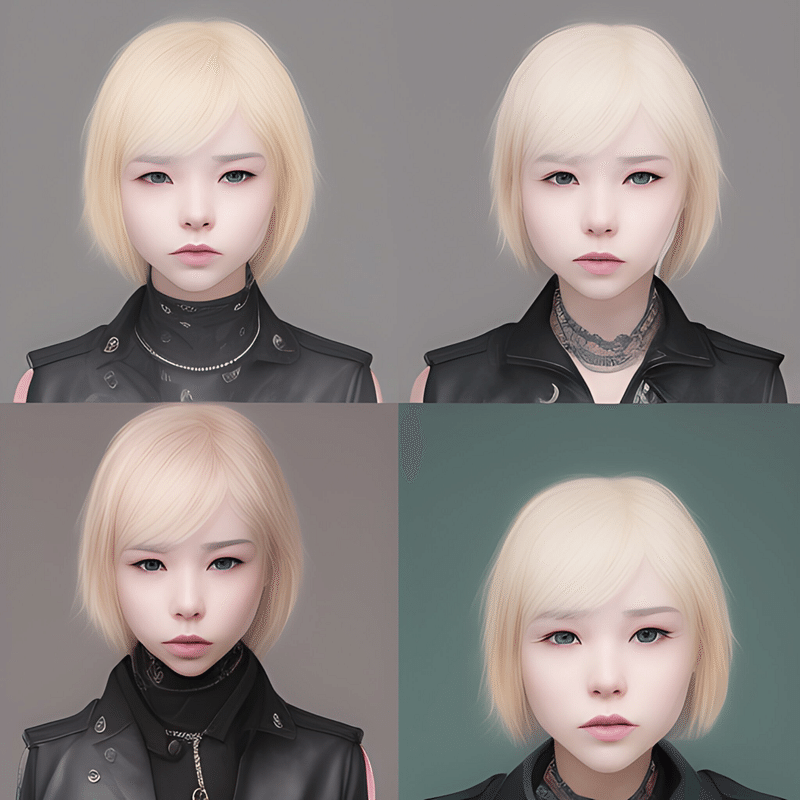

当時ユリネは髪をコギャルみたいな金髪ショートカットにして、フェイクレザーのタイトスカートを履いていた。体格は小さいが「はっきりした」スタイルだった。

酔って(そこにあった)スモークサーモンのサンドイッチを貪り食うおれたちのテーブルに赤髪の似たような女と二人で来て「ヒマじゃね?渋谷でも行こうよ」とか言うんで、皿の上のを全部コンビニ袋に隠し入れてからそっと家を出た。音がデカくて暗いリビングはちょっとしたDJブースになっていて、男の人や女の人が談笑したり肩を揺らしたり、あるいは座って話してた。スクリーンがあって、ガス・ヴァン・サントの映画が流れていた。音楽は、フランク・オーシャンとか?馴染みのない類だ。

渋谷に着く頃にはおれたちはまた酔って、友達は赤髪の女の子と一緒にいつの間にか消えた。大酒でくたびれたので、クラブに行くよりはコーヒーを飲もうと思ってユリネに提案すると、「あたしもそれだった。トッポでも行くか」と言って、歩き始めた。ウィンドブレーカーを着た後ろ姿は、小さいなりに凛と張りつめていて、よく目立った。喫茶店で、もくもくタバコ吸いながらユリネが持っていた青い錠剤を机の下で2人前に折ってアイスコーヒーで飲んだ。お互いにどんな人か、なにでパーティに来たのか、どんな人生だったか、好きな音楽は、という話を、1時間半ほどした。

簡単に言うとユリネは相模原の人で、進学校を出て都内大学に入るもすぐにドロップアウトし、今は学生をやってる彼氏のワンルームに住んでバイトをしながら生活している。そのバイトがライブハウスで、音楽関連の人間にくっついてパーティに来た。年が一個下だった。

ハイな上に話の合ったおれたちは気分が良くなり、店を出て道玄坂を歩いた。この時の記憶はない。暗くて狭い、テレビ画面だけが青白く点灯しているホテルのベッドに座っていた。いくら払ったか覚えていない(後日確認したらおれがカードを切っていた)。テレビが海外のニュースを流していた。バスルームから出てきたユリネに寝転がるよう促され、しばらく互いに手をコネコネして喋っていた。ふと、チンコが全然立たないのに気づいた俺は、「飲みすぎたかもしれない」と言ってユリネから離れた。彼女は俺の手を寝間着の隙間に引き込んで、お尻を揉ませた。この段階ではすでに、財布やスマホや腕時計にかんする病的な勘繰りが始まって、おれは帰る気満々だった。

「お尻の穴んとこは、ティッシュ付き注意だよ」

「お前大物になるよ。いい、いい。もう、失礼するよ」

「あ、そうかわかった。家までのタクシー代はあたしが持つからさ、リュウちゃんの家行こ。どうせここもすぐ出なきゃだしな」

失敗したと思った。家に呼んだら財布じゃ済まないかもとか、逆におれが要らない勘繰りをして彼女を傷つけているかもなとか、考えて塞ぎ込みながら服を着た。

終電のない冬の外で拾ったタクシーに乗ったら、ユリネは眠ってしまった。おれは、こいつをソファーに横たえて自分の布団で寝る算段を立てていた。家の近くに着いてタクシー代を払わせるためにユリネを起こすと、寝ぼけ眼で万札を置いて降りた。お釣りを受け取ったおれの方がむしろ冷静になってしまって、ヤツは「うち帰ろ、うち帰ろ」と呟きながらふらふらと横を歩いた。おれのアパートが見え始めた時、コイツは「あ、うちじゃん」と驚いた。早い話たまたまおれの隣の部屋には彼くんがいて、そこに住んでいたんだ。俺たちは玄関前でしばらく黙って微笑み合ってから、お互いの部屋に帰っていった。

「シコるかお前に電話するか迷ったんだよ」

「前は断ったのに」

「イズント・イット・ロマンティック?」

「バイト中だからまた」

みたいな電話を彼氏が出かけたのを確かめた後一度したか、その限りでユリネとはその後会っていない。

で、そっちの部屋がゴロゴロゴロゴロしてる。俺の部屋では今電子音楽同好会をやっているから、騒音はどうやっても気になる。「クレーム入れに行こう」と言う奴がいて、酔って立ち上がった。同好会4人総出でピンポンを押すと、すごいロン毛の細長い若者が薄暗いドアの隙間から顔を出して「うるさかったすかね」と静かに喋った。同好会員が余計なことに「いや、なんか、ゴリゴリ言ってるのに人の声が全然ないから。なんかキメてたりすんの?」と言うと、ロン毛の背中のほうから一人の女の小さな悲鳴が聞こえてきて、それが向こうの部屋の数人に徐々に伝染していった。また一人が、「こんなに玄関のところに人がいたらアパートが崩壊するのではないか」と言い始めて、それでユリネの部屋の連中は完全にパニクった。

同好会員は本能的に「これだけ大騒ぎすればまずシラフじゃない。すぐパトカーだぞ」と、狭くて汚い廊下になだれ出てきた隣の軍勢を部屋の中に一人ずつ、男も女も、押し込んで肩を叩きながら適当に座らせた。あの狭い中に7人くらいいる。頭を変な水色にしてTシャツ一枚のユリネが(一人だけ割としゃっきりした感じで)出てきて、「色々ごめんね!そんじゃまた!エアバスのディナーで!」と一息に言ってきたので、ふざけたおれはあいつのお尻を抱き上げ、空に向かって射出する素振りを見せた。彼女は俺を見ながら首をパゴっパゴっと捻り鳴らして静謐に微笑んだ。サテンでもホテルのバスルームでも、たまに良いところで首の骨を鳴らしていた。この照れ隠しを続けるとこいつは神経や血管を間違って切って死ぬ。ラブ・アフェアの度に死にかけるロマンスを生きる女は、友達に水を飲ませるために俺から飛び出して、ドアの向こうに走り去った。

その晩見た夢では、ユリネがグレート・サッカーの選手として、ウユニ塩湖をエンディングのように素っ裸で走っていた。遠くの方の選手に、ロングパスを飛ばす。空から、モアイ像数百体が会場を見下ろしていた。さながら空のモアイ像でできたドームだ。ユリネが遠くから来た大きなボールをまた受けると、ボールに6本の縦線があって、そこから人の腕が一本ずつ飛び出して「闘争」を始める。8秒間という短い「闘争」の果てに、手の一本が観客のモアイに到達し、彼を掴んだ手が急速に縮む。そのままボールがモアイに飛んでいって衝突する。すると上空には牛や豚のホルモンが沢山投げ上げられ、それらが「MOAI GOAL」の文字を4つくらい作った。会場は重低音の大盛り上がりで、ユリネは両腕でガッツポーズをしながら首を横に振って鳴らしまくった。真っ黄色の煙が割れた肩の辺りから漏れ出しはじめて、それがおれの心の形になった(それ自体の形は覚えていないのに「見た」ということだけに確信がある)。自分の身体から離れたユリネはこびりついた脂肪カラーのおれの心から顔を出して、ドラムのパートを歌った。俺はキーボードソロを歌うが、その日は和音が簡単に歌えた。コルトレーンにこれを自慢したら、さぞ羨ましがっただろう。

翌朝サイレンが聞こえた気がして目を覚ました。なにかで死ぬほど照れたのか、それで幽体離脱して夢に入り込んでおれに何か言いたかったのか、色々考えたが今は見えないので知る由がない。あいつはアホだから、どうせ死んでいない。12時に銀座に着けば十分だったのでうたた寝したら、おれの方が幽体離脱してしまい、せっかく気になったのでユリネの部屋を覗いた。あいつは、 彼くんに毛布を取られたせいで、体をさすりながら布団で転がっていたので、おれは自分の首をボ゛グ゛ボ゛グ゛ッ゛ボ゛ッ゛鳴らしながら黄色い煙を肩口から撒き散らかして帰った。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?