この世界の片隅に、想像力のゼロ地点から

本作の事について、僕は書いておかなければならないと思うのです。僕がこれから生きていく上で、必ず向き合わなくてはならないものの一つに思えるからです。

(以下重大なネタバレを含みます)

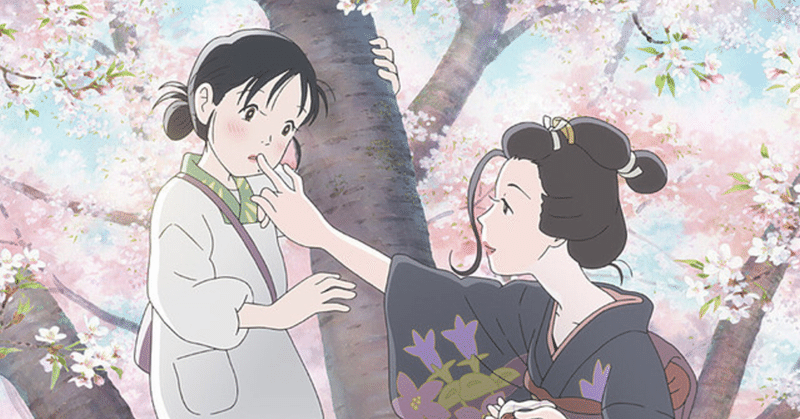

原作者のこうの史代さんは、日々を生きる人々の想像力を、過去作品においても丹念に描く人でした。本作においても、「うさぎのような白波」や「バイオリンのようなまな板」などのように、こういった、のっぴきならない状況でも懸命に想像力で立ち向かう人を「この世界の片隅に」描きたかったのかなと思っていました。

しかし、戦争が進む中、爆撃を絵の具に見立てるシーンは、これまでの想像力が暴力に浸食されていますし、ついに右手は失われてしまいます。「右手を通した世界」が失われて初めて、残酷な現実に目覚めます。「右手を通した世界」の中で知らずに暴力に荷担していた事に気付かされる訳ですから。しかし、目覚めたからこそ、加害性にまで気付く事ができたともいえます。

マンガやアニメに限らず、おおよそ、作品と呼ばれる全てのものは、現実から目を背ける為に受容されうる可能性をもっています。「右手を通した世界」は尊く美しいものですが、それはしかし一方の残酷な現実を覆い隠しています。そのような想像力の機能について本作は努めて自覚的だと思います。想像力に対する向き合い方、姿勢として、僕はすごく正しいと思う。

また、「戦争はいけない」「戦争は残酷」「感動する映画」のような語りも同様に、作品自体を見てはいません。

例えば音楽でジーンとしたければカノンコードでも喰っていればよいのと同じように、涙を誘う為の文法をただなぞれば泣くことはできるし、イデオロギーを抽出して拡大することだってできる。しかし、それでは「この世界の片隅に」ある者を見つける事はできませんし、そのような作品受容を本作は許していません。

右手を通した美しい世界が失われ、残酷な世界に気付かされ、「なにもしらないうちに死にたかった」と言わせ、それでもその先に手にしたものは何だったのか。

それは「見つけてもらう」ことだったのだと思います。誰に?最後のシーンで、死に別れた名も無き女の子だろうと思います。救われているのは、女の子ではなくて、すずさんの方です。失った右手に母を重ねて、女の子はすずさんに付いていきました。おそらく、「右手を通してみた世界」から目覚めていたから、女の子に見つけてもらうことができたのではないでしょうか。別の言い方をすれば、すずさんにとって「右手から見えた世界」から目覚める事が、自分にとって全く素性の知れぬ他者を、迎え入れることが出来る条件だったのではないかと僕は思います。

自分の意志によって見える世界は、常に自分の意志が反照することから、他者性とは常に自らの意志とは無関係に受動的なものです。「右手から見えた世界」という想像力が失われて手にしたものは、他者を迎え入れることだったのではないでしょうか。ここが、想像力のゼロ地点なのだと思います。もう完敗だ。完敗ですが、この姿勢は僕が信じたい正しさなのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?