神秘と謎に満ちた古代エジプトを再訪 ピラミッド圧巻、ナイル川流域の古代遺跡も驚嘆

エジプトの旅の続編で、2003年12月のシナイ半島訪問後、12年の時を経て2015年9月に再訪した。ギザのピラミッドから2キロの近くで建築中だった大エジプト博物館は、新型コロナウイルスの感染拡大で何度も延期され、2024年春に開館する。世界遺産のピラミッドの観光と、《ツタンカーメン王の黄金のマスク》を展示するエジプト考古学博物館の鑑賞は当然として、2度目の旅のハイライトは、クルーズによるナイル川の上流にあるルクソールやアスワン、アブ・シンベルなど古代エジプトの遺跡めぐりだった。

魅了!ビザのピラミッドや《黄金のマスク》

最初の旅の時、ピラミッドは大沙漠の中にあると思っていたが、車がカイロ郊外に抜けると視野に入ってきた。有名なギザの三大ピラミッドは近づくにつれ、やはり巨大なものだった。紀元前2700年から同2200年ころの古王国時代に築かれたといわれているが、何のため、どのようにして造られたかなど、多くの謎に包まれている。

ピラミッドはギザだけでなく数多く点在し、2003年時は、サッカラにあるジェゼル王の階段ピラミッドや、ダハシュールにあるスネフェル王の赤いピラミッドと屈折ピラミッドもバスで回った。これらの「メンフィスとその墓地遺跡」は、1979年に世界遺産に登録されている。

2015年時は、クフ王のピラミッドの小さな穴から内部に入った。1日300人程度が内部見学を許されていた。狭い通路を天井に気を付けながら「大回廊」と呼ばれる通路に出る。一番奥に玄室があったが、棺がぽつんと置かれているだけの小さな部屋だった。ピラミッドには他にも隠し通路や隠し穴が多数あり、見つかってない部屋も多いとされる。

2番目に大きなカフラー王のピラミッドの前には、守護神スフィンクスが鎮座する。メンカウラー王のピラミッドは少し離れた場所にあり、遠くから眺めた。それにしても多くの人力でピラミッドを建造したファラオたちの権力に感服する。

そのピラミッドと、貴重な文化遺産約12万点を所蔵するエジプト考古学博物館は2度目の訪問だった。博物館前の広場は、2011年と2013年に起こった反政府デモの舞台となった所で、整備が進められていた。老巧化した博物館はピラミッドのあるギザに建て替え、革命記念館になると聞いた。新たな大エジプト博物館は、ギザのピラミッドから2キロの近くで建築中だった。日本の円借款などによって2016年5月に完成を目指していたが、2023年に一部開館し、今春やっとオープンの見通しとなった。

博物館では前回同様、2階の《ツタンカーメン王の黄金のマスク》と出土した数々の財宝、《ラーへテブと妻ネフェルト像》や《パピルス文書》などを重点的に鑑賞した。1階では、ルクソールにあるハトシェプスト葬祭殿のテラスにあった《オシリス柱頭部》が、王として振る舞った彼女の威厳のある姿をよく表していた。

ツタンカーメン(紀元前1341—1323年頃)は、紀元前1332年頃に即位し10年足らずの在位で、わずか18歳で死去しているが、その墓室が発見されたのは3300年後の1922年だった。古代エジプトの都のあったテーベ近くの「王家の谷」に盗掘を免れ、ほぼ完全な形で残っていた。2016年の旅で訪ね、王のミイラも見ることが出来た。ミイラの顔の部分を覆っていた《黄金のマスク》は「エジプトの顔」ともなったわけだ。

マスクは高さ54センチ、幅約40センチほどの大きさだが、純度の高い金の厚板を用い、全体をいくつかの部分に分けて打ち出し、成形後に鋲でつなぎ合わせ研磨していた。幼い時に即位し、夭逝した若いファラオの相貌が迫真的に表現されており、なおも黄金の輝きを失っていない。

この《黄金のマスク》以外にも装身具や《黄金の棺》などが置かれ、別の部屋には《黄金のベッド》や《玉座》などもある。さらに精巧な宝飾品や花崗岩で出来た王の巨大な像、ミイラなどが展示されている。日本の博物館所蔵の文化財とは比べものにならない古い歴史の遺物だ。丹念に見れば何日もかかるであろう。紀元何千年もの大昔にこれほどの芸術品を生んだ古代エジプト文明のすごさを印象付けられた。

ファラオたちの栄光の跡と復活への執念

ナイル川のクルーズは4泊5日だった。まずは乗船前にルクソールの古代遺跡からスタートだ。9月末とはいえ日中は40度を超す暑さなので、観光は午前と夕刻になる。カイロから600キロ南に位置するルクソールは、王国時代の都市テーベで、ナイル川を挟んで東岸に壮大な神殿遺跡、西岸に王墓が点在する「王家の谷」がある。

詩人ホメロスによって「百門の都」と称された東岸の古都にはカルナックとルクソールの2つの神殿がある。より規模の大きいカルナックの中核をなす主神アメンの大神殿は、レンガ積みの壁を600~700メートル四方に巡らせた広大な敷地。入り口に聖獣40頭が左右に並ぶスフィンクス参道を通ると、中央に第1塔門がそびえ奥へ奥へと塔門が続く。

第2塔門の前に高さ6~7メートルのラメセス2世像が立つ。足元にはベントアナト王女の小像が添えられている。ここを抜けると100本以上の円柱が林立する広間があり圧巻だ。第3塔門を抜けたところに高さ21メートル超すトトメス1世のオベリスク、第4塔門と第5塔門の間には30メートルを超えるハトシェプスト女王のオベリスクが聳え立っている。

(2015年9月)

西岸の「王家の谷」は、中王国時代以降、テーベが王都となってからファラオたちはピラミッドを築くのをやめ、専ら王族たちの墓所となった。62もの王墓が確認されているが、ほとんどが盗掘されている。現地ガイドによると、盗掘したのは墓所を築いた工人だったそうだ。

盗掘を免れた「ツタンカーメン王の墓」はミイラもあって印象的だった。1922年にイギリスの考古学者ハワード・カーターによって発見され、一大センセーシナルを巻き起こした。ミイラは4重の厨子の中に石棺、木棺、さらに金棺と三重の棺に納められていた。これらの厨子や棺、副葬品などは5年の歳月をかけカイロの国立博物館に運ばれた。しかし王墓内の厨子の置かれた玄室壁面には、冥界の世界を描いた彩色画が遺されていた。

公開されているいくつかの王墓を見学した。これらの王墓は、冥界での復活を願った王たちが財力の限りを尽くして築造したのだった。しかしそれは叶わぬ望みであり、後世盗掘によって無残に破壊されていることを思えば虚しさが漂う。

後年、日本で開催の「クレオパトラとエジプトの王妃展」や「女王と女神展」でも取り上げられていたハトシェプスト女王の葬祭殿を訪ねた。当時は広大な敷地に参道があり、両側にスフィンクス像が並んでいたという。後にトトメス3世によって壁画や銘文が削られるなど一部破壊を受けたが柱廊に円柱が残り、礼拝堂も。初の女王としてカリスマ性を発揮した権威を物語る遺物だ。

ナイル川流域には古代遺跡の宝庫で、途中下船し、ナイル川西岸にある新王国時代、アメンホテプ3世の命によって建てられたムノンの巨像も注目だった。ルクソールとアスワンの中間にあるホルス神殿やコム・オンボ神殿なども見ごたえがあったが割愛する。

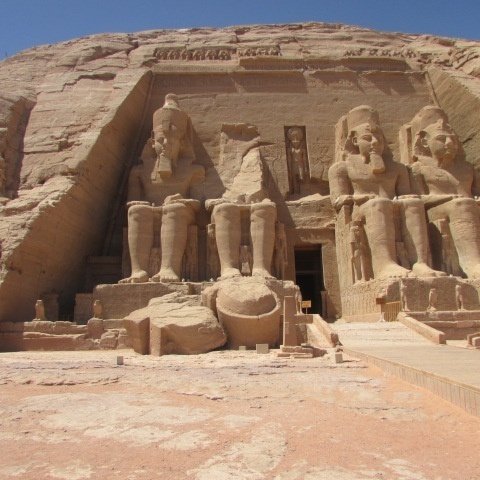

アブ・シンベル神殿の救済が世界遺産創設

最後に取り上げておきたいのがアブ・シンベルの神殿だ。アスワンに停泊していたクルーズを下船し、砂漠の中を約3時間半のバス旅だ。途中アスワン・ハイダムを見学した。ナイル川の氾濫防止や電源確保の目的で、ナセル大統領がソ連の支援を受け、国家的事業として1901年に完成させた。

ダムの完成によって、上流の流域が水に沈み、この流域に住んでいたヌビア人約10万人が、政府の方針で移住させられた。さらに古代ヌビア文化の遺跡の多くが水没することになった。その中の最も重要な遺跡が、3300年前にラメセス2世の建造したアブ・シンベル神殿だった。

水没の危機にさらされたこの遺跡を救済しようと、ユネスコの呼びかけで国際的な専門家チームが4年半をかけて、ナイル川から210メートル離れた約60メートル上方に移設した。工事は3600万ドルの費用を投じ、1963年に着手し1968年9月に完成した。

このプロジェクトがきっかけとなり、遺跡や自然を保護しようと、1979年に「世界文化遺産」が創設された。アブ・シンベル神殿はいわば世界遺産の象徴的な遺跡であり、今はアスワン・ハイダムの建設によってできた人造湖のナセル湖のほとりに、まるで以前から存在していたように威厳を放っている。

大神殿は幅約38メートル、高さ約33メートルの岩肌に4体のラメセス2世像があり、小神殿は王妃ネフェルタリの像を中心に高さ10メートルの立像が6体並んでいる。これらの神殿は、1041個の岩塊に解体され、水位の及ばない高さに移された。神殿の真下に広がるナセル湖は全長500キロに及び琵琶湖の8倍にも相当する。

ラメセス2世といえば、ルクソールの二大神殿にも自身の巨像を建造していたが、ここでは高さ20メートルもの巨像を4体も並べて造っていた。ナイルの果ての地に、これほどの建造物を遺す絶大な権力は、ただただ驚愕するばかりだ。

古代の超大国に今後の国際的役割に期待

前回の旅でシナイ山にまで足を延ばしながら未踏の地であったファラオたちの夢の跡への旅は宿題ともいえた。しかし革命や政変による治安の悪化で何度も延期していただけに、ナイル川の旅は感慨深く刺激的であった。

神秘と謎に包まれた古代エジプト文明の解明の歴史は浅く、まだ200年に過ぎない。この間、エジプトの歴史的な逸品は流出を続けた。かつて先進各国から派遣された遠征隊や発掘隊によって持ち出され、分散したからだ。

カイロの博物館以外に、フランスやイギリス、アメリカをはじめイタリア、ドイツ、オーストリア、ベルギーなどの美術・博物館のコレクションとなってしまった。大英博物館に収められている「ロゼッタ・ストーン」やドイツのエジプト博物館にある「ネフェルトイティの彩色頭部像」などは所有権をめぐって返還要求が続いている。

輝かしい歴史を持ちながら、過去の遺産を観光資源にしている貧しい国、エジプト。それもそのはず古代王朝を経て3000年余を絶えず外国の支配に苦しみ、その収入と資源を食いつくされてきたのだ。やっと独自の道を歩み始めたのは1952年の革命だ。その後、「ナセバナル。ナセルはエジプトの…」で有名なナセル大統領によってアラブ世界に踊りでたのだった。

しかし近年、チュニジアのジャスミン革命に触発された「アラブの春」(民主化運動)の動きはエジプトにも波及し、2011年から大規模な反政府デモが発生し、約30年に及んだムバラク政権に終止符を打った。新たに樹立されたモルシ政権は経済の低迷から脱し、生活の改善を国民に示すことが最大の課題であったが、経済は低迷し、再び2013年に反政府デモが勃発し混乱が続いた。

2014年になって誕生したエルシーシ大統領(前国防相)は、2023年12月の大統領選挙で3期目の当選を果たした。今回の当選によりエルシーシ大統領の任期は2030年までとなり、2014年の就任から16年間にわたる長期政権となる見通しだ。

エジプトは 2011 年以降の政治・社会の混乱期を乗り越えて、経済が成長軌道に復帰している。1億人近い人口と、湾岸中東と欧州の中間に位置し市場に恵まれていることから、潜在的には高い経済成長を実現する可能性を有している。

政治・外交面でも、アラブ及びアフリカにおける穏健な地域大国として、中東和平などの地域問題で積極的な役割を果たすとともに、イスラム、非同盟諸国との連帯や欧米諸国との協調も重視するバランス外交を展開している。

約3000年間もファラオと呼ばれる王が支配し、ピラミッド、ミイラ、死者の書、そしてロゼッタ・ストーンなど謎と奇跡の文化を築いてきたかつての超大国だけに、今後の国際舞台での役割に大いに期待したいものだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?