検証 自衛隊の南西シフト③ ――2012年「日米の『動的防衛協力』」による南西シフトの初めての策定

●隠蔽された統合幕僚監部の「日米の『動的防衛協力』について」

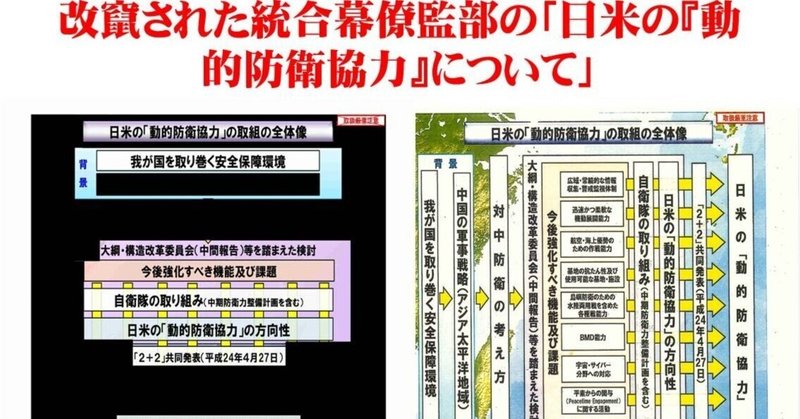

前項のような、日米制服組の独断による、「離島の作戦」(南西シフト)として策定された秘密の計画が、公に唱えられるのは、2010年の「防衛計画の大綱」の改訂である。そして、この大綱では抽象的内容に留まっていたものが、戦略構想として具体化するのが2012年の統合幕僚監部による「日米の『動的防衛協力』について」(部外秘文書で非公開)だ。

(この文書が「日米の」としてあることに注意。つまり、日米合同委員会の決定を経た文書である!下記の表には「日米安全保障協議委員会[2+2]共同発表[平成24年4月27日]を踏まえた日米の「動的防衛協力」の具体的協力等について……」、「ワシントン、ハワイほか爾後引き続き日米間で協議」と明記されている!)。

ところで、2000年代初頭に計画された南西シフトが、なぜこのように遅れてしまったのか。この理由はシンプルだ。頼みの米軍が、アフガン、イラク戦争の泥沼から抜け出せなかったからだ。

つまり、アメリカのイラク戦争などへの一定のメドがたった2010年の米国防総省のQDR(→エアーシーバトル構想へ)、そして、それと連動した同年の「防衛計画の大綱」での策定を経て、自衛隊の南西シフトは公開され、始動する。

ただし、ここで公開されたのは、「離島の防衛」の必要性ということだけであり、南西シフトの具体的態勢――その部隊編成・規模・配備場所・時期などについては、一向に公開されることはなかったのだ(筆者は、2016年、防衛省に「南西シフトに関する全文書」の情報開示を求めたが、なんと提出されたのは、「1点13頁」の文書だけである!それ以後、琉球列島の基地建設が進むにつれて、なんと数百点の文書が公開!)。

さて、この 自衛隊の南西シフトについて初めて策定した、統合幕僚監部の文書は、「動的防衛協力」と「別紙第2」の、「沖縄本島における恒常的な共同使用に係る新たな陸上部隊の配置」という2つの文書からなる(全文19頁)。

なお、これら統幕文書は、筆者への情報開示では、全文がほとんど黒塗りであったが、2018年3月、日本共産党の国会質問で、「一市民への開示において同文書の改竄がある」と質問され、問題になった。その後、全文が同党によって公開された(「一市民」とは筆者のこと)。

これを同年3月31付琉球新報は、以下のように報道している。

「市民が情報公開請求した同名文書はA4版15ページ。17年7月、9月に開示された。内容はほとんどが黒塗りで、「日米の『動的防衛協力』の取組について」と題したページが丸ごと欠落している。」

全国のメディアが隠蔽した日米の南西シフトの策定文書――「日米の『動的防衛協力』について」(統合幕僚監部)

前述した2010年「防衛計画の大綱」の改訂による南西シフトの策定に続き、この大綱を具体的戦略として提示したのが『動的防衛協力』文書である。だが、この重大な日米の共同作戦に係わる文書が19頁に亘って公開された(改竄)にも係わらず、全国のメディアがこの文書を隠蔽した。例えば、朝日新聞は、前記の日本共産党の国会での追及を「陸自イラク日報」問題の記事の中で数行報じただけで、この文書の内容も、文書がいかなる意義をもつのかについても、全く触れなかった。

そして、全国の全ての新聞、テレビ(沖縄を除く)が、この文書について一言も触れなかった。

これは、日本の全メディアが、政府を忖度して報道機関として機能を停止した、崩壊した日として記憶すべき出来事だ。

ここに当時のメディア事情を記した、雑誌『選択』の記事がある。それによれば、この文書について自衛隊元将官は、「PKO日報は刺身のツマ、統幕文書は刺身」(下記画像参照)といみじくもバクロしている。加えて文書は、「米軍頼みから自衛隊へと日本の防衛政策を転換させていく基点となる証文」であったが、この文書が共産党の手に渡ったことで、隠蔽に至ったとしている。

しかも、この統幕文書を隠蔽するために、防衛省・自衛隊は、数日後にイラク日報に係わる文書1万数千頁を差し出す(陽動作戦)という、すさまじい「作戦」をとったのだ。

このイラク日報問題で、陸幕長以下二十人以上が処分されたことは周知の通りだ。

しかし、問題は、このような大処分を、自ら覚悟してまでして隠蔽せねばならなかった文書とは、どのような文書であったのか?

まず、「動的防衛力」文書の重大さは、公開された文書の図を見れば一見して明らかである。文書は、正面から「対中防衛の考え方」を明記している。

「平時の抑止」においては、「米軍との緊密な連携により、中国の影響力拡大を抑制」し、「中国の東シナ海の海洋権益を抑止」する。また、「中国のA2/AD能力に対抗し西太平洋での日米の活動を活発化する」。さらに、「有事の対処」としては、「日本の主体的行動及び米軍との共同作戦をもってこれを阻止」し、「米軍の来援基盤の確立を推進し米軍との共同対処」をする、と。

この文書は、明らかなように「対中防衛」をはっきり宣言するとともに、公然と対中の日米共同作戦(戦略的にはA2/AD戦略)を策定した文書である。

「動的防衛力」文書のもう1つの重要性は、別紙「沖縄本島における恒常的な共同使用に係る新たな陸上部隊の配置――南西地域における陸上部隊の配置の考え方」にあるように、東シナ海での日米の「戦略的プレゼンスの発揮」を謳った文書であることだ。

ここには、自衛隊の南西諸島配備によって「緊急展開能力」「基盤防衛能力」「兵站基盤」「水陸両用戦能力」を確保することともに、有事に一旦、グアム以遠に撤退した米空母機動部隊が、戦闘の推移によって自衛隊の作戦に参戦する図が描かれている(米軍のエアーシーバトル構想)。

そしてまた、ここには、与那国島・石垣島・宮古島には「初動対処」部隊が配備され、沖縄本島からはこの初動対処部隊を支援する「緊急展開」部隊が配備されるとともに、「緊急展開および奪回」部隊として「西部方面普通科隊連隊」と「海兵隊ⅢMEF」「31MEU」が明記されている。つまり、日米の海兵隊による緊急展開と島嶼奪回作戦が策定されているということだ。

●在沖米軍基地の自衛隊との共同使用

また、強調すべきは「戦略的対中プレゼンス」を強化するために、沖縄の全米軍基地の日米共同使用が明確に打ち出されたことだ。具体的には、「訓練場としての共同使用」として「沖大東島射爆場・鳥島射爆場・伊江島補助飛行場」「北部・中部の訓練場」(いずれも米軍専用)。

「部隊としての共同使用」として、「嘉手納基地・グアム基地」。

「部隊配置としての共同使用」として、「陸海空自衛隊の弾薬支処として嘉手納弾薬庫」。

「陸自兵站部隊としての共同使用」として、「キャンプ・ハンセン」などなどが、列挙されている。

こうして見ると、新設されようとしている辺野古新基地の、日米共同基地化は必至ということだ(水陸機動団の辺野古新基地への配備の密約が報じられた!)。

つまり、沖縄本島・離島・沖縄水域の、全米軍基地・訓練場・射爆場の、自衛隊との共同使用を通して「対中の戦略的プレゼンス」を高める、というわけだ。

これは、言うまでもなく、東シナ海での日本と中国の「島嶼戦争」態勢において、沖縄本島に駐留する米軍を巻き込む、戦争態勢に組み入れるということを意味する。いわば、この「島嶼戦争」の戦端が一旦開かれたら、先島――石垣島、宮古島などの先島のみならず、沖縄本島の米軍まで「自動的に参戦」する戦争態勢づくりが「動的防衛力」文書の、もう1つの狙いである、ということだ。

●「日米の『動的防衛協力』」による琉球列島の部隊配備

見てきたように、この「動的防衛協力」と「別紙第2」の「沖縄本島における恒常的な共同使用に係る新たな陸上部隊の配置」において、自衛隊は初めて南西シフトでの部隊配備計画を示した。もちろん、これは非公開である。

文書の「沖縄本島における共同使用の必要性」という図では、「本地域の主力戦闘部隊は、沖縄本島に所在する第15旅団の第51普通科連隊のみであり、事態にシームレスに対応するためには、先島諸島に1個連隊規模、沖縄本島に1個連隊規模の平素配置部隊に加え、尖閣や先島にて事態が生起した場合に緊急展開し初動対処部隊として増援ができる最低1個連隊規模の勢力が必要」と明記し図示している。

また、同じ統合幕僚監部「沖縄本島における恒常的な共同使用の構想」という文書には、「キャンプ・シュワブ[案 普通科中隊]」、「キャンプ・ハンセン[案 普通科連隊等]」とあり、趣旨として「31MEUとの連携を重視」するとわざわざ明記されている。

つまり、自衛隊の南西シフトは、2012年というこの段階で、米海兵隊との共同作戦を前提としており、そのためにキャンプ・シュワブ、キャンプ・ハンセンへの配備が秘密裡に計画されていたということである

●宮古島などのミサイル配備はいつ決定されたのか?

統合幕僚監部の「動的防衛協力」文書を詳細に分析すると、いくつかの重要な問題が浮かび上がってくる。

1つは、この文書は、奄美大島への自衛隊配備について、全く明記していないということだ。奄美大島については、ミサイル部隊だけでなく、「警備部隊」についても、一言も触れられていない。つまり、2012年段階で策定された南西シフト態勢は、奄美大島の部隊配備については全くの「想定外」であったということだ。

これは、どういうことか。おそらく奄美大島の場合、後述するが、制服組は南西シフト態勢下の兵站・機動展開拠点の確保の重要性について、未だ考慮していなかったということだ。

いわば、南西シフト態勢は、初めから自衛隊の「長期の戦略プラン」に基づいて策定されたというのではなく、米軍戦略下で、その後押しで、なし崩しに作成されたということの証左でもある。

もう1つの重要な問題は、この統合幕僚監部の文書は、南西シフトの初めての策定文書であるにも関わらず、宮古島・石垣島・奄美大島、そして沖縄本島への対艦・対空ミサイル部隊の配備については、全く言及していないということだ。

つまり、2012年の段階では、「初動対処部隊」の配備として、普通科連隊などの配備は計画されていたが、ミサイル部隊の配備は、全く予定されていなかったのである。

この時期は、民主党が政権を掌握しており、「動的防衛協力」文書も、民主党政権下で作成されたのだが、2018年5月、宮古島にタウンミーティングに訪れた枝野幸男は、「自分は宮古島などの部隊配備を進めたが、ミサイル部隊の配備については全く知らなかった」という、驚くべき発言を行った。

つまり、この時期の先島・奄美大島などへのミサイル部隊配備は、常駐配備ではなく、「有事機動展開」としての配備であったということだ。

実際、陸自は、宮古島、奄美大島などへの有事の機動展開のための訓練・演習を度々行っている。例えば、西部方面隊の「鎮西演習」では、2011年9月、奄美大島の宇検村に地対艦ミサイル連隊が集結し訓練を行った。

また、2016年10月、11月の「平成28年度鎮西演習」では、全国の全てのミサイル連隊が種子島に集結して演習を行うという、かつてない大規模なミサイル部隊の機動展開演習であった。

この陸自の地対艦・地対空ミサイル部隊の機動展開演習は、宮古島においても、石垣島においても、繰り返し行われている(宮古島では、空自の地対空ミサイルPAC3の機動展開演習も行われている)。

この点では、私たちは、重要な教訓を認識すべきだ。つまり、防衛省・自衛隊は、初めて沖縄(先島など)への新基地・ミサイル基地建設を行うという困難性を徹底して自覚し、執拗な準備、工作を行った結果、琉球列島へのミサイル配備を決定したということだ。

戦後自衛隊が、新たに基地を建設すること自体が困難な中(例えば、長沼・百里違憲裁判)、いわんや沖縄へのミサイル基地建設という状況は、一段と厳しさを自覚していたということだ。

1970年代、「能勢ミサイル基地闘争」も闘われたが(ナイキ・ミサイル基地建設の中止)、このミサイル基地建設を阻止した勝利の教訓に学ぶべきである。

●参考資料 2018年3月31日付「しんぶん赤旗」 核心部分 削除で開示か

●参考資料 2018年3月31日付 琉球新報「防衛文書、削除して開示か 在沖縄基地の共同使用記述」

https://ryukyushimpo.jp/news/entry-692233.html

●参考資料 『ミサイル攻撃基地化する琉球列島―日米共同作戦下の南西シフト』

●『自衛隊の島嶼戦争―資料集・陸自「教範」で読むその作戦』

https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784907127237

ここから先は

現在、日米軍隊による南西諸島全域へのミサイル基地建設造りが急ピッチで進んでいるが、これを報道するメディアがほとんどない。この全容を現地取材…

私は現地取材を重視し、この間、与那国島から石垣島・宮古島・沖縄島・奄美大島・種子島ー南西諸島の島々を駆け巡っています。この現地取材にぜひご協力をお願いします!