新たな10年をむかえて −『Subject to Change: Trans Poetry & Conversations』を読みながら(1)

あけましておめでとうございます

2020年は改めて、現時点の自分を規定する状況と行動について理解を深め、受け入れ、自覚的に生活したいと思っています。そしてそのために、noteは質よりも量を増やして更新したいと思っています。つまり、不器用でいよう、ということです。

私は私をめぐる状況と行動について、昨年一年間、私は矛盾を感じていました。

状況とは、日本国籍を持ち日本で生活する無宗教のシスジェンダー男性として生活すること。言葉をかえると日本国における最強のマジョリティの利益を享受していること。

これに対し、自分を規定する行動とは、『て、わた し』に代表される私の執筆活動、つまりアメリカ合衆国におけるマイノリティの詩、特に移民の詩人とトランスジェンダーの詩人の詩を翻訳していること。

状況を優先させるとマイノリティの詩を訳すことでマジョリティの私は何か偽善を行っているのだろうか。行動のほうを優先させるともっと私は徹底すべきではないか。

実は、英語の詩を訳し始めた2010年から10年近く、この2つは自分にのしかかっていました。私がはじめて訳した詩人、エリザベス・ビショップもレズビアンだったことも念頭にありました。

このことは金銭的自立にすぐにはつながらない文芸(詩)にこだわり続けていることそれ自体をまきこんでいきました。自分は自分をかわいがるために翻訳をしているのではないかと考えては否定した日々もありました。

私自身は、自分が読んだ大切な作品を訳しているだけでした。もっというと読む中で詩を日本語へおきかえていき、私が使える日本語よりももっといいものがあるはず、と思っていました。その言葉を持つ人を探すことは本を出す目的の一つでした。

でも、その行為自体を行っている私という器に問題があると思うと、詩にも、知り合いでない「当事者のかた」にも申し訳なく感じ、そしてそれ自体が私の友人を含む当事者を集団として見ることになるのでした。

おそらくこのことを考えても、私の状況と行動は変わらないようにおもえました。書くこと自体で失われるものあるようにおもえました。

それでも、今書きおいておこうとおもったのは、僕が2019年に何度も読み、そしていまも読んだ一冊の本を通じ、自分のジェンダーに自覚的である必要を改めて学んだからです。

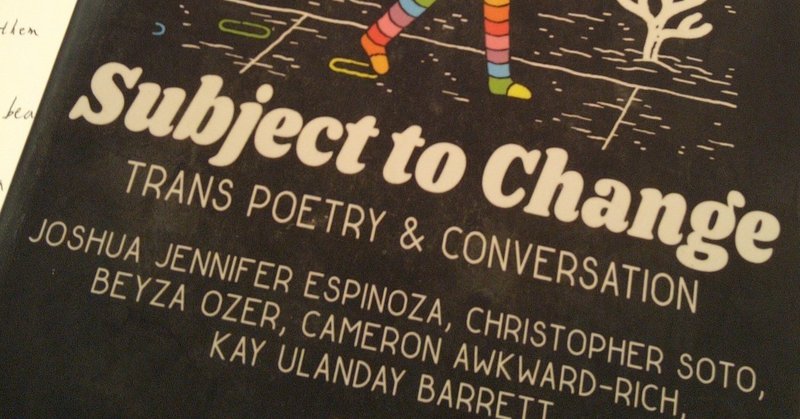

その本はトランスジェンダーの詩のアンソロジー『Subject to Change: Trans Poetry & Conversation』(Sibling Rivalry Press, LLC ,2017 以下『Subject to Change』)です。

『Subject to Change』はアメリカ合衆国に住む5人のマイノリティかつトランスジェンダーの若手詩人(20から30代)の作品とインタビューで構成されています。

編纂したのはシカゴの独立系書店、Women & Children First Bookstoreの店員でもあり、詩人でトランスジェンダーのH.Meltさん。

版元のSibling Rivalry Pressはアーカンソー州リトルロックに拠点を持つ独立系の出版社で過去に黒人のクィア詩人のアンソロジー『Prime: Poetry & Conversation』を出版しています。

私は年末から、『Subject to Change』でまだ訳していない部分、つまりインタビューを訳し始めました。本文の下に訳を加えていく高校時代のやり方で。

そうすることで、私はH.Meltさんがアンソロジーを通じて紹介したいことをまだ読み切れていなかったことを痛感しました。トランスジェンダーの詩人が生きのこるために直面する現実と、生き残ることとその作品の関係性の深さでした。そして、現実も生き残ることも作品も人それぞれによって違うことをでした。

『て、わた し』第5号で私が詩を翻訳したJoshua Jennifer Espinozaさんのインタビューでは詩と生きることの関係性が率直に語られます。

問

あなたは詩をあなたを生かすための道具だと考えていますか?あなたが生き残ることや存在を立証するために役立っているものはなんですか?

答

私の知っている唯一の生き残る手段が詩を書くことでした。詩を書くことは、名付けられていないことや隠されている世界の関係性を名付け、掘り起こす方法であるともに、新しくよりよい世界を想像するための手段でもあります。陳腐に聞こえるかもしれませんが、こういった名付けることと真実を想像させることが私を生かし続けているのです

私はこの文章を英語で読んでいたはずでした。でも、訳しながら、そして『Subject to Change』におさめられた5人の作品をふりかえりながら、この言葉が真に迫っていることを考えていました。

(この稿つづく)