舞台「大正浪漫探偵譚-エデンの歌姫-」 #6 東堂解という役について

こんにちは。

作・演出の鈴木茉美です。

ろまたん展が無事終わりました。

ご来場いただいた皆様、ご来場できなかったけれど応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。

さて。

もう六回目の掲載になるんですね。

なんだかあっとゆうまです。

今回は、少し短いですが、東堂解という役についてお話しできたらと思います。

どうぞよろしくお願い致します。

東堂解という人物

東堂を書くのに困ったことはほとんどありません。

彼自身の哲学(それはおそらく私の中の確固たる哲学)があって、それに忠実に生きているからです。

私は彼が話すことを捻じ曲げたことはなく、スラスラと彼が喋るままに脚本に起こします。

勿論、東堂だったらどう言うかなはありますが、東堂にこれを言わせたい、と、彼自身の感情と違うことを書いたことはありません。

彼の動きには全てに意味があります。

頭はいつもフル回転で、脳で考えていることは常に額の少し前にあって、そこと対話しています。

気づくと疲れていて、休みます。

探究心と知的好奇心が強いです。

その反面、今作では特に、人間の感情に対しては疎いところがあるようです。

それは誰しもがもしかしたらそういうところがあるのかもしれません、

心理学がこんにちも研究され続けているのは、全てが解明できていないからですし、随時新しいものが入ってくるからで。

もちろん心理学だけではないですが、現在進行形でまだ全てが終わりなんていうことはなく、人の心も、その場では理屈的・心理的には理解できても、完全に納得することはできないですし、共感することも難しい。わかったつもりができない分、東堂は一人よりそういうところが難しいのだろうと思います。さらに自分の経験値が低い分、対人間はまだこれからと言ったところです。

経験を重ねて、少しずつ人と触れ合い、「六つのマリア像」や「万華鏡への挑戦状」のような東堂になっていったのだと思います。が、これは東堂役の山本芳樹さんの人柄によるところが大きいと思います。

演じる人によって、内面にある核の部分が東堂を作ってくれます。

なので、どの時代の東堂を作品にするかによって、キャスティングは変わるのかもしれません。

演じる上で

台詞量

東堂はとても大変だと思います。

まず何よりセリフが多い。

割合として、思考の文字が多いので、口から出る文字も必然的に多くなります。

1ページくらい喋ってることもあったんじゃないかな?もっとあったかな。

東堂役を演じる方はまずこの台詞の量を覚えていただくことになるわけで。

皆様本当にしっかりと覚えてくださり、嬉しいです。

小道具

東堂は扱う小道具も多いです。

特に今回は、暗号を持ちながら本を読みながら動きながら台詞を言うことも多かったので、それを自然に見せることは大変だと思います。

人間二つ以上のことをやるとき、もう一つは無意識なことが多いわけで。

その無意識を意識的に生み出さなくてはいけない。

本を読んでいることは東堂にとっては無意識に見せなくてはいけない。

本を読みながら歩いていることも無意識。

その上で決められた台詞を話す。

それが自然でなければならない。

彼にとってそれが普通だから。

演じる上でちょっとした仕草は自分が入ってしまうものです。

それでも東堂っぽい仕草が求められます。

何度も重ねている役だからこそ、普遍的なものがあり、それを崩してはいけない中で演じてもらう。

「東堂っぽさ」を模索し続ける稽古の日々でした。

歩き方

東堂の歩き方というものがあります。

常に何か考え事をしていて周りを遮断することがあるので、頭を軸に歩きます。

これも意識すると難しい。

台詞言いながら行くべき方向に移動をしつつですから。

今回は人の目を見ない(というより人を遮断している)ということも東堂自身無意識にやっていたので、その辺も意識してやると難しいです。

内面から東堂という人間にならないと不自然が生まれます。

制約のある役を演じることはとても難しいと思います。

雰囲気では出来るとは思いますが、あくまでミザンスの領域で終わってほしくないなと思っています。

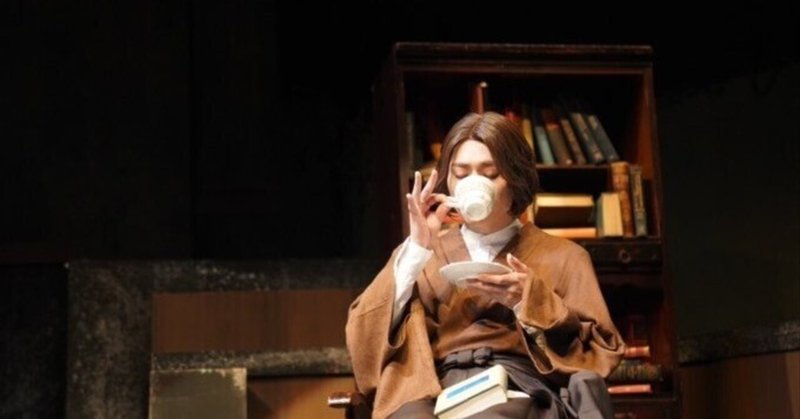

珈琲の飲み方

東堂は珈琲を飲む時も独特な仕草で飲みます。

と、いうイメージがあって。

演じる方によって若干違いますが、特に絶対これをしてくれとは言っていません。

東堂の中でその時正しい飲み方があるのだと思います。

今作で出会った人々

今作で東堂は色々な人と出会い、壁をなくしていきます。

それは最初、上野と出会ったところから、始まっています。

なぜ東堂は、上野の言葉に最後まで耳を傾けたのでしょうか。

彼自身何か自分に変化を加えたいと無意識に考えていたからかもしれませんし、上野の雰囲気に気になるところがあったのかもしれません。

しかしここから東堂側の物語は始まるわけです。

次に出会ったには、いきなり南条です。

なかなかパンチ力ありますね。

壁を遠慮なくバンバン叩いてくる南条に、東堂は戸惑ったことと思います。

それでも追い出さなかったのは、南条がただ遠慮ない人間だったからではなく、素直で純粋な言葉を真っ直ぐに投げかけてくることが嫌ではなかったからだと思います。嘘をつく人や自己利益のみの人、色々な人がいる中で、自分のことを好奇心なり気にかけてくれることは、その時の彼に必要だったのだと思います。

※南条の前に本川がいますが、彼は東堂に何かを与えたわけではなく、エデン側のストーリーになるので割愛しました。本川の殺されるかもしれない焦りから、東堂にとって、その、嘘や自己利益の人に見えてしまったのでしょう。

山根というロマンチストは、東堂にとって苦手以外の何者でもない存在です。

ベラベラと聞いてもいない恋の話をしてきます。

しかしイライラさせないのは、山根役泰一郎の人柄のおかげなのかもしれません。

東堂の知らない感情を熱量と言葉で見せてくれる彼は自分とは正反対で、だからこそ気になったのだと思います。

東堂は子供が意外にも苦手ではないのだなと今回書いていて思いました。

ねずみとしょうたに対して、そんなに敵意がなかったなと。

これは私でも意外で。

子供とか嫌いそうなのに、いやむしろ二人の素直で真っ直ぐな芝居がそうさせたのかもしれません。

大人には壁を作る東堂も、純粋な子供の前で少し和らぎます。

彼らがいたから突破口ができたのかもしれないですね。

西宮の魅力はなんなのでしょう。

東堂は最初、西宮の歌声に惹かれます。

その歌は東堂の壁をすり抜けすんなりと風のように入ってきたのでしょう。

やはり声なのかもしれません。

閉じた壁をどんどんと遠慮なく叩く人、

壁に寄り添う人、

壁を感じさせない子達、

壁をすり抜ける人、

さまざまな方法で東堂の心に触れてくる人がいて、

事件を通して徐々に東堂は変化していったのでした。

さて。

次回は展示会の話を少しできたらなと思っております。

このろまたんnoteも終わりに向かっています。

最後までぜひろまたんの世界を楽しんでください。

読んでくださってありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?