簡単に解説!歯科と循環器疾患~心臓弁編~【動画解説】#00039

動画解説

今回は特に歯科で気を付けたい循環器疾患とその理由でした。

動画を後で見返して、いまいちまとまりきってないな…と思ったので、補足させてください。

補足・訂正

【心臓弁膜症】

何らかの理由で心臓弁に障害が起きる疾患。(障害:狭窄や閉鎖不全)→障害のある心臓弁に細菌が感染すると感染性心内膜炎

・酸素と二酸化炭素を運搬している赤血球がうまく流れていかない:息切れ、チアノーゼなど

・一つの弁の動きが悪くなると、その手前の部屋に負担がかかる→胸痛、息切れ

→心臓に負担がかかるようなことを避ける必要がある:歯科治療中も顔色や酸素飽和度、脈などに留意する

→心臓弁膜症の治療のひとつに心臓弁置換術がある(機械弁による人工弁置換術後は抗凝固薬服用・歯科止血注意)

→僧帽弁狭窄症で心房細動がある、または血栓塞栓症の既往がある場合は弁置換術をしていなくてもワルファリンの投与がある

【人工弁置換術】

心臓弁膜症などの理由により、自身の心臓弁を人工弁に置き換える手術

・機械弁の場合

→体内を流れる血液の流れの中に人工物質が入ると、血液は人工物質を取り囲むように固まる→血栓のリスク予防に抗凝固薬を服用(歯科止血注意)

・生体弁の場合

動画では最も一般的な豚や牛由来の「異種生体弁」を紹介しましたが、他の生体弁としては亡くなられたヒトから摘出した心臓弁を用いる「同種生体弁」、「自己生体弁」があります。

→異種生体弁の場合は手術後3か月ほど抗凝固薬を服用し、その後は服用の必要はないとされている。(心房細動がある患者さんは別)

どちらも感染性心内膜炎予防が重要(歯科観血処置前後の抗菌薬注意)

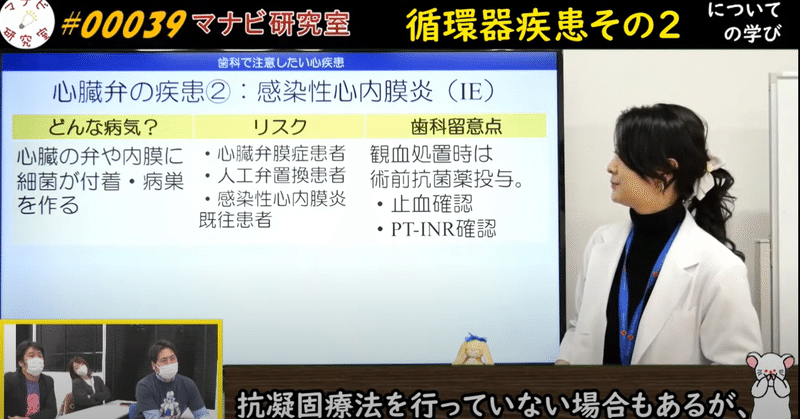

【感染性心内膜炎】〈infectious endocarditis;IE〉

心臓の弁に細菌が感染する病気

→心臓弁に細菌の塊ができる:心臓弁の破壊(心臓弁に障害がおきると心臓弁膜症)→心不全につながる

→細菌の塊の一部がはがれて他の臓器にいく:剥がれて他の臓器で塞栓となるリスクがある→脳梗塞など

細菌に関わる疾患なので、IE自体の治療にも抗菌薬が使われ、歯科でも血行感染予防として術前術後の抗菌薬の使用が重要。

・細菌の塊の菌はどんな菌がある?→一般的には連鎖球菌またはブドウ球菌、真菌による。

上記3つはまとめて覚えておいた方が良いかと思い、今回ピックアップしました。

心臓の手術は大手術なので、患者さんもその家族さんも、そして医科にとっても重要なイベントであり、再手術とならないよう尽力したいところです。

抜歯はIEのリスク因子の可能性があるとして挙げられていますが、血行感染というところから考えると、毎日の歯磨き時の出血もリスクになる可能性もゼロではありません。

手術前から医科と十分に連携し、手術前に口腔内の感染源の除去(抜歯・歯周疾患治療)を済ませ、手術後も歯科での定期的なフォローが大切です(術後にそのようなリスクがあることを術前に患者さんに理解してもらうことも重要)。

心臓疾患の病態や手術については「日本心臓血管外科学会」のホームページが見やすく(一部作成中でしたが)、個人的にお気に入りです(TOPページがかっこいい!)。

https://plaza.umin.ac.jp/~jscvs/

興味のある方はぜひ見てみてください。

それにしましても動画でお話しするにあたり、自分自身心臓疾患については歯科に関連するエピソードや周辺知識しか把握しておらず、なんとなくで落とし込んでいる所があったなあと、自身の知識を見直す良い機会でした…。

今後も精進したいと思います。

編集者から

心疾患が歯科にどう関係するのか解説してくださっています!動画の撮影・編集を行うまで病院や歯医者さんに行った際に問診票にあんなに詳しく書かないといけない意味が分からなかったのですが、やっと分かりました…。問診票、とーーーっても大事です!!!めんどくさがらずに書きましょう!!

全記事を無料で公開しています。面白いと思っていただけた方は、サポートしていただけると嬉しいです。マナビ研究室の活動に使用させていただきます。