わかることと実行できることの間の溝はやはり大きかった

この記事は、数年後の自分が同じ過ちを繰り返さないよう、戒めとして書きましたが、マーケティング、カスタマーサクセス(特にScaled)、カスタマーマーケティングに携わる読者の皆さんには、この私の失敗談をぜひ他山の石として使ってほしい。

顧客を知る、カスタマーインサイトを活かす道に終わりはないから。

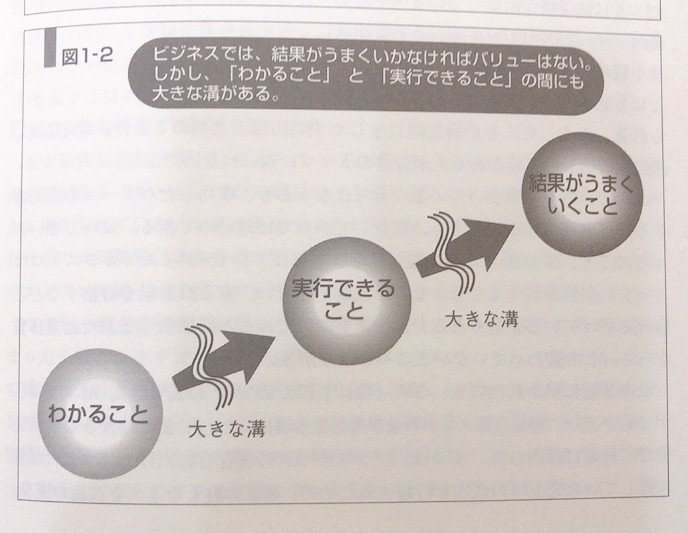

わかることと、実行できることの間には、大きな溝がある

この絵は以前も紹介したが、20代の頃の私のバイブル『問題解決プロフェッショナル 思考と技術』の冒頭からの抜粋。

今、この絵の「わかること」と「実行できること」の間の大きな溝に、「わかってたらやれ」という吹き出しを描きたい気分だ。

顧客の理解なしに、施策を打っても無駄打ちになる。

顧客は一様ではない。特性ごとにセグメントに分けてアプローチすべき。

WHATやHOWを考える前に、まずWHOを定義せよ。

こんな話、誰だって聞いたことがあるだろう。

私も聞いたことがある。知ってる。基本中の基本だ。よくわかってる。

・・・はずだった。

けれど、実際に自分がやっていたのは・・・まったくもって、この基本に沿っていなかった。

私たち(ベンダー)が接している顧客とのやり取りから、全体を推測していた。

その顧客の声があたかも全体を代表する声かのように捉えていた。

その声に応えることのインパクトを過大評価していた。

蓋を開けてみると、まったく成果が出ない。

時間とリソースを投下して準備した施策への反応が鈍い。

慌てて、あらためて定量調査を実施してみたところ、私たちが接していた顧客層は全体の中ではマイノリティであることが判明した。

これでは彼らの声に応えても、全体の成果につながらないのは当然だ。

そこから軌道修正して、大きく2つのセグメントに分けて、施策・アプローチを整理したところ、明確にKPIが改善した。

たった2つのセグメントに分けただけで。

本当はもっと細かく顧客特性は分かれるはずだが、当時の自分たちにとっては、まず2つに分けることが第一歩だったし、その一歩が大きな変化をもたらした。

セグメンテーションくらい、ふつーやるでしょ

(バカだなー、やってなかったの?)

読者の皆さんの心の声が聞こえてくる。

そう思うよね、自分でもそう思う。

ではなぜこんな単純な間違いを犯したのか。

それは、十分に特定された(細かくセグメントされた)顧客に見えていたから。

クリックした、申し込んだといった特定の行動を取った人たちを、さらにセグメンテーションしていますか?

こう聞かれるとドキッとする人は、そこそこいるんじゃないだろうか?

同じ行動を取った人は、全体の中ではほんの一部。

であれば、その人たちを同じ特性を持つ顧客(単一セグメント)と捉えてよいだろう。こう考えてしまったのだ。

しかし、現実はそうではなかった。

同じ行動を取ったからといって、同じ動機で行動しているとは限らない。同じ目的を持っているとは限らない。同じ状況にあるとは限らない。

顧客の理解なしに、施策を打っても無駄打ちになる。

顧客は一様ではない。特性ごとにセグメントに分けてアプローチすべき。

WHATやHOWを考える前に、まずWHOを定義せよ。

知っていたし、わかっていた。

でも、やってなかった。

たった2つのセグメントに分けることすらやっていなかったのだ。

顧客を知る、カスタマーインサイトを活かす道に終わりはない。

いただいたサポートはありがたく次の記事制作に役立てたり、他のクリエイターさんの記事購入に使わせていただきます。