地方中小企業で男性育休を推進すべき理由について<前編>

こんばんは。こんばんは。キャリコン社労士の村井真子です。

気が付いたら自己紹介がすごくいいね!していただいていて面はゆい…ありがとうございます。これからも自己承認度高めで働きます!

ところで今、私が力を入れていることの一つに中小企業、特に地方都市で従業員50人~300人規模の会社への男性育児休業のメリットを説明するセミナーの開催があります。

このターゲット設定には理由がありまして、現状、その規模の中小企業ほど男性育休を制度として導入するメリットが山ほどあるからです。

私はキャリアコンサルタントとしてお話をお伺いするお客様の属性のうち、最も多いのは経営者層のお子さん(跡継ぎ候補者)なのですが、その次に多いのは出産を控えた女性か、産後復職前の女性です。それも都市部の大企業ではなくて、中小企業で働く女性たちが、自分のキャリアと家庭について悩み、私に私に声を聴かせてくださることが多い。

個々人の悩みは一概に集約できませんし、それぞれのケースを個別具体的にここに書くことはできませんが、ごく大きな傾向として言えば、下記のようなポイントが共通の悩みとして挙げられます。

・出産後も今まで通り仕事ができる自信が持てない

・家庭と仕事、どちらを選んでいいかわからない

・出産後の休職で、自分のキャリアが断絶してしまう

出産した女性で、ここに挙げた3点について全く考えたことがない、という人はほぼいないのではないでしょうか。

私は自営業ですが、それでも不安で不安で仕方がありませんでした。

そしてこの不安はだいたいの場合において杞憂ではないのです。

◆女性労働者が抱えている不安の正体

基本的に、日本において既に常用雇用されている労働者が解雇されるというカードはよほどのことがない限り切られません。

労働基準法は不当解雇を禁じていますし、産休は当然の権利として保証し、育児休業を取得したことによる不利益扱いの禁止も育児介護休業法で定められています。

ですから、いわゆる正社員女性で「馘」になることを恐れている人は少数派でしょう。

彼女たちはたちはみな、産前のように「会社にコミットした時間によって評価される世界」に戻ったときに自分が満足いくまで働くことができるのか、あるいはそのようにして働き続ける「家庭と育児を天秤にかけなくてはならない自分」に悩み、苦しみ、そうしてキャリアという、自分がそれまで積み上げてきた大事な要素の伸びしろをふいに奪われる恐ろしさに震えているのです。

だって、彼女たちは見てきたのです。復職した先輩女性社員が残業ができず子どもが熱を出すたびに早退してお迎えに行く姿を、当日欠勤をすることを、同僚たちがどのような目で見ていたかを。

とはいえ、大企業にお勤めの方はまだいい。制度も充実し、場合によっては時短正社員のような働き方を選ぶこともできたりします。同じような境遇の先輩や、気の置けない同期たちと愚痴をこぼしたり相談したりするチャンスもあるかもしれない。

ですが、中小企業はどうでしょう。そもそも同期がいない場合も多く、女性社員も少なく、なんだったら自分が唯一の女性だったりする場合も多いのです。そして、その環境であってさえ、先のような視線を浴びることは容易に想像できます。

もちろん、大企業で働くことには大企業のなかで働くなりの問題も、それに付随する葛藤も困難もあるでしょう。

が、それは私の仕事の範疇ではないので、ここでは割愛させていただきます。

◆いま、女性が働くために必要なこと

ここに、平成30年に内閣府男女共同参画局が作成した資料があります。

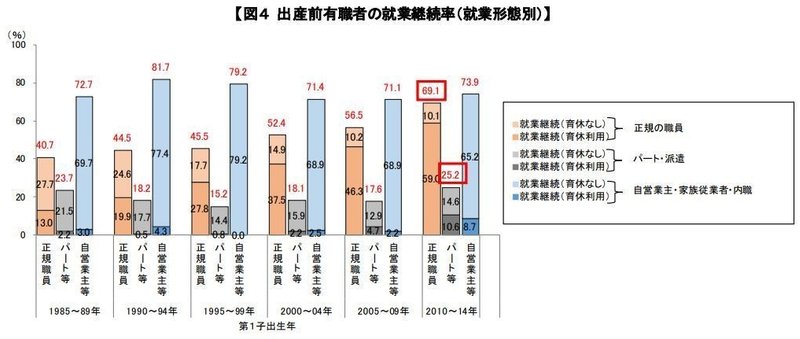

これをご覧いただければ一目瞭然なのですが、正社員の女性は約3割が離職。非正規雇用の女性は約75%が出産を機に離職しています。

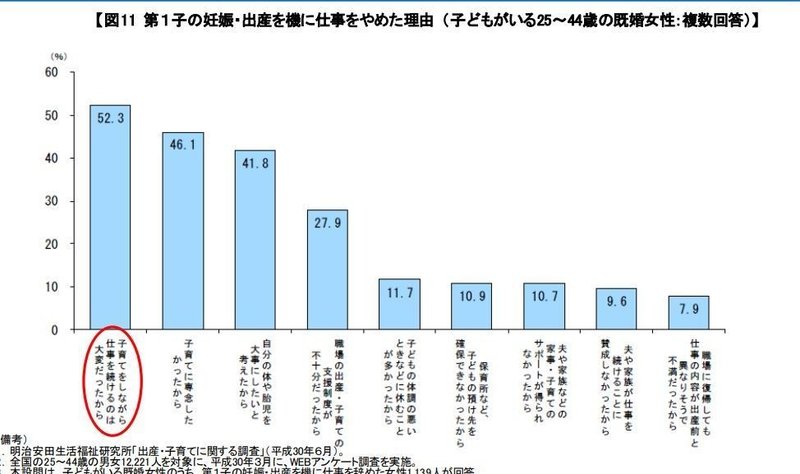

その理由をご覧ください(引用は前掲資料)。

女性の半数は、「子育てをしながら仕事を続けるのは大変だったから」離職しているのです。え、当たり前じゃん?と思う方、違います。

男性で、同じ理由で離職している方の割合をご存じでしょうか?

男性の正社員が、出産・育児を理由に離職している割合は0.15%。女性の正社員でも9.2%で非正規女性の実に29.9%が出産・育児を理由に離職しているのに比べれば、その差は歴然です。

つまり、あえて揶揄をこめて言い換えれば、今の日本の状況では「男性の正社員労働者は、子育てしながら仕事を続けるのは大変ではない」のです。

これは、なぜでしょうか。

答えば簡単です。女性が、育児をフルコミットで行うことを引き受けたからです。それによって失ったもの(キャリア、人脈、自分の時間など有形無形の資産)の多さについて、どれほどの男性が自分事として理解できるでしょうか。そして、産後に復職した女性の多くが第二子、第三子を考えるたびに、また同じ悩みを繰り返しているのです。

以前も書きましたが、高度経済成長期は「商品をいかに多くいかに早くいかに作るか」という課題に対応できたことで訪れた時代です。この時代は体力のある男性がフルプレイヤーとなり、妻が家事育児を含むバックオフィス全般を担当することが理想的夫婦のあり方でした。男性たちは「子どものことは妻に任せているから」ということを、そうできるほど自分はフルプレイヤーとして高いパフォーマンスを上げているのだということを、誇っていた。

でも、現在はそうではありません。

家庭において、男性一人がフルプレイヤーとなって得られる賃金は、かつての時代と比べると相対的に足りなくなりました。一番大きな変化は子どもへの教育費です。ソニー生命保険の調査によれば、親の親の6割半が「子どもの学力や学歴は教育費次第」と感じており、しかしその教育費を負担に感じる親の割合もまた7割弱に上ります。

育児資金は教育費だけではありません。思う通りに子を授かることができなければ不妊治療をする可能性もあるし、治療中は一部休業する必要があるかもしれず、その間の生活資金の問題もあります。

いま、私たちの暮らす日本では、このような状況の変化もあって夫婦ともに何らかの形でも就業を継続するケース、就業を希望するケースが増えていることは明白です。

その場合に、中小企業のほうが、実は女性の多様な働き方を受け入れる素地が多いと私は考えています。

なぜなら一般論として、中小企業は大企業と比べて採用が困難であるからです。

人を取れないから、今いる人を有効活用して、最大限のパフォーマンスで働いてもらわねばならない。辞めないでほしいしずっと仕事を任せていたい。

そういう中小企業において、男女問わず働き盛り=子育て世代の20代~40代は手放しがたい人材です。

そして、そのような状況であるからこそ、男性育休は会社の採用計画において目玉となりうるのです。

ここからが本題なのですが、もういい加減長くなったので、続きは次回とさせていただきます。(2020.11.9 後編できました)

最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。

▼最後に宣伝です。

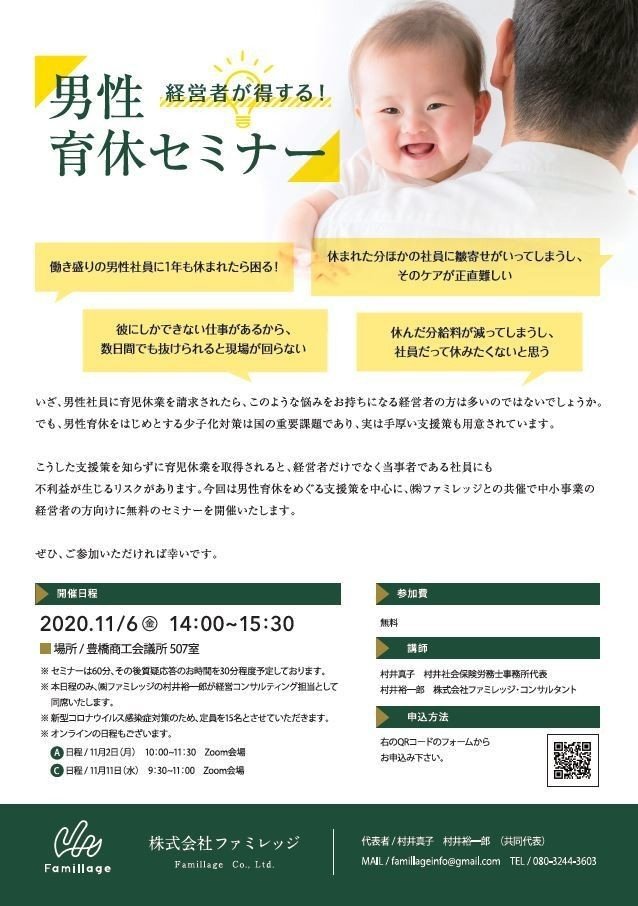

私が講師を務める中小企業向け男性育休の無料セミナー「経営者が得する!男性育休セミナー」、オンライン会場(11月11日)がまだお席に余裕がございます。

基本は中小企業向けですが、人事採用ご担当者様、育児休業を取得したいと考えていて会社に相談をしあぐねている男性の皆様、そういう伴侶をお持ちの女性の方のご参加もお待ちしております。

詳細は↓をご参照ください。

お申込みはこちらからお願いいたします。皆様のご参加をお待ちしております。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?