『麒麟がくる』は令和の『史記』である

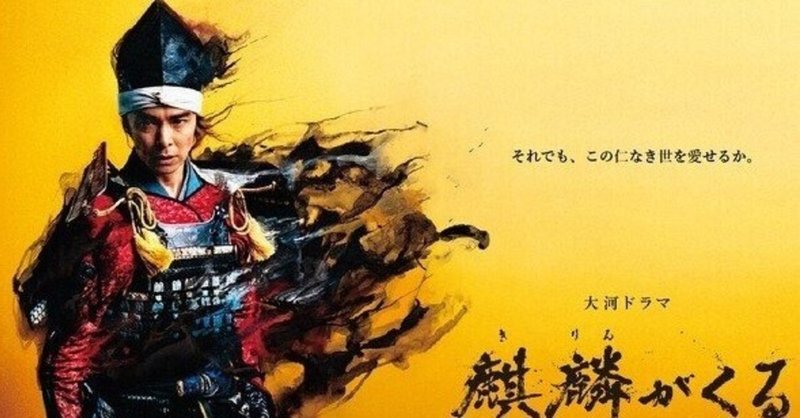

今回は、大河ドラマ『麒麟がくる』(以下『麒麟』と略す)について。

先日好評の内に幕を閉じた作品ですが、僕も今回の大河は大当たりでした。

そこで僕が『麒麟』で気に入った/気がついた事柄について述べていきましょう。

『麒麟』と古代中国の古典書物(漢籍)との関わりを論ずることで

・明智光秀の人物像を『麒麟』は如何に変化させたのか?

・『麒麟』が現代の視聴者に何を、どう働きかけていったのか?

といった理解を深める手助けとなるでしょう。

『麒麟』における信長と光秀

~運命と天命、王道と覇道の革命ドラマ~

これまでの大河ドラマを振り返れば、信長と光秀の関係は様々な理由で描かれてきました。

その大半は「信長と光秀のパーソナリティー」に着目している。

信長は天才、革命児、破格の人、魔王、パワハラ社長。

光秀は秀才、保守派、常識人、実直な人、パワハラによって壊れていく社員。

これらの個人的な理由や社会的なしがらみの中で本能寺の変が起きるシナリオでした。

しかし『麒麟』は、信長と光秀の違いを「個人の根本が違う人」としてではなく「運命の受け方が違う人」として描いた。

更に、ストーリーの中心軸に「天命」がある点で画期的であり、俄然面白くなったのです。

「運命」と「天命」は、似ているようで全く違います。

まず『麒麟』では、古代中国における「運命」と「天命」の違いを知っておかなければならない。

・「運命」=あらゆる個人が背負うべきもの。

個人は運命に従う時も逆らう時も選べる。

「個人が世界に働きかける力」である。

・「天命」=特別な個人に天が下す使命。

特に天下を治めるものにとって必要であり、天から受け取るものである。

「世界が個人に働きかける力」である。

この違いは、特に「運命」は、現代における意味とは少し違います。

あくまでもドラマを読み解く上で、そして『麒麟』の脚本の下敷きになって

いるであろう中国思想や古典の理解による、としてください。

『麒麟』では孔子や孟子をはじめとする儒教の天命思想がドラマを貫いている。

天下人の変遷は「天命の移り変わりそのもの」なのです。

加えて、王者と覇者の違いも『麒麟』では明確に出している。

『孟子』にはこうあります。

❝力を以て仁を仮る者は覇なり。徳を以て仁を行う者は王たり。❞

兵力権力によって天下を取り、仁を装うものは覇者である。

それに対し、徳をもって仁政を行うものが王者である。

この覇道と王道のうち、孟子は❝仁者には敵なし❞即ち国家人民を真に安んずるのは王道であるという。

言うまでもなく信長は覇者になったのですが、本来は王者を目指していた。

岐阜で光秀と「大きな国」を作ろうと意気込んでいた時もあった。

しかし最終回では「帝もひれ伏す、万乗の主となる」と言った。

かつての王者が、覇者へ変貌してしまった哀しみがあります。

(「乗」は古代中国の戦車・兵車を数える時の単位です。

兵車数は国力を示す言葉になりますが、それは覇者の思考を優先している。

『老子』も❝兵は不祥の器にして君子の器に非ず❞武器は不吉な道具なので、君子が使う道具ではないと批判しています)

ちなみに「覇」という漢字の原義は「月が太陽の力を借りて、光を発するありさま」にあるという。

『麒麟』の終盤、正親町天皇が桂男(これは中国神話のアレンジ。月に送られた呉剛という男が、切るそばから切り口がふさがっていく桂の木を一本も切り倒せなかったという話)について言及し、信長が月へ至らんとする男とされます。

太陽としての帝の威を借りつつ、月は覇道に繋がっている。

「やがて覇道から戻れなくなる男」に掛かっていたのだなと思いました。

帝は「信長が道を間違えぬよう、しかと見届けよ」と光秀に念を押した。

しかし本能寺の変の前には「見守るだけじゃ」とも言った。

『麒麟』において帝は「天帝」と同一視されていると言えます。

天命を授ける者として、帝は覇者の信長を恐れず、王者となる光秀を見出し、ただ送り出したのです。

天命は、足利将軍→織田信長→明智光秀→羽柴秀吉→徳川家康へ、天下人が次々と移り変わる「徳の盛衰」にも関わる。

足利将軍はかつて徳を蓄えていたが、やがて諸侯や信長に徳を奪われた。

信長は若い頃は仁政を志したが、いつのまにか兵力権力で物事を量るようになり、ついには帝の簒奪者(秦の始皇帝のような新しい帝王、または「西楚覇王」項羽が如き覇者)になろうとする。

それに対して光秀は信長を倒すことで徳の回復を目指したが、もう一人の覇者たらんとする秀吉に敗れる。

しかしその秀吉も覇道の先に倒れ、やがて王者たる家康に天下は帰する所となる…。

かつて天下人の変遷を「源平交替」で説明する俗説もあったそうですが、『麒麟』では「易姓革命」に近い交代劇になっている。

天命を受けた者であっても、ふさわしい行いをしなければ、天命は革まって次の天下人を出現させる。

こうした思想は日本史にふさわしくないかどうかではない。

ドラマとして圧倒的に面白い「逆転の原理」なのが、脚本上の重要事です。

『麒麟』のドラマとしての面白さ、素晴らしさは、易姓革命風の戦国時代に描き直したことにあったのだと僕は思います。

『麒麟』と『史記』

~謀反人ではなく、天命を受けた人としての光秀~

『麒麟』は中国古代の歴史書『史記』をかなり意識して書かれたと感じています。

タイトルに聖獣・麒麟を持ってきただけでなく、『史記』における故事を参照したエピソードや人物設定になっている。

斎藤道三と高政(義龍)の父子相克が、秦の宰相・呂不韋と秦王政(始皇帝)に相当するのは言うまでもなく。

明智城落城の際落ち延びる光秀と、命をかけて身内を逃す叔父・光安の関係は、楚の国から脱出する時の伍子胥と、彼を逃がす一方命を落とす父・伍奢と兄・伍尚。

岐阜城で「大きな国」を作ることを語り合う信長と光秀は、周の文王と太公望呂尚。

それぞれ見立てられる役割と、彷彿させるエピソードになっていました。

更に松永久秀が持っていた平蜘蛛の釜は、単なる茶器ではなく「鼎の軽重を問う」ものになっている。

(周の王室が衰えた春秋時代、覇者・楚の荘王が周の都にある神器である九鼎の重さを問うた話から「その任にあるものがふさわしいかどうかを問う」故事成語です)

これまでの大河ドラマでは「一国に匹敵する価値」とされていましたが、『麒麟』では明確に「王者が手にするべきもの」になっているのを見た時、脚本における『史記』の影響を確信しました。

「故事を引用し、ドラマに採り入れただけではないか」という意見もあるでしょう。

これは『麒麟』の脚本特有のことではない、と。

確かに『風林火山』でも、『史記』のエピソードを彷彿させるものがあったように。

(武田に恨みを持っていた山本勘助に対し、武田晴信が才能を惜しんで迎え入れた展開は、斉の宰相・管仲と斉の桓公を参照していたと思われる)

しかし今回の『麒麟』では、戦国大名達の立ち位置も『史記』を参考にして話を練っていったのではないか?と僕は思っています。

それは『史記』の紀伝体の構造にあります。

『史記』は、全130巻が以下のような体裁になっている。

・本紀=十二巻。帝王の記録。

・表=十巻。司馬遷の創意工夫による年表。

・書=八巻。政治や社会に関する特筆すべき記事や記録。

・世家=三十巻。諸侯の記録。

・列伝=七十巻。さまざまな個人の記録。

このうち、人に関する記録は「本紀」「世家」「列伝」です。

『麒麟』の光秀や三英傑、大名、その他の登場人物たちを、この「本紀」「世家」「列伝」に相当する場所にあてはめてみましょう。

すなわち、

・本紀=足利義輝・義昭、織田信長、明智光秀、羽柴秀吉、徳川家康

・世家=斎藤道三・高政、土岐頼芸、織田信秀、今川義元、朝倉義景、浅井長政、三好長慶、武田信玄etc.

・列伝=帰蝶、松永久秀、三淵藤英、細川藤孝、近衛前久、今井宗久、筒井順慶、柴田勝家、摂津晴門etc.

となる。

これは好き勝手に入れている訳ではなく、それぞれの歴史的立ち位置や脚本上の役割が明確に分かれていることを考慮しています。

本紀にいる人物は、天下を握る使命、即ち天命を受けた者たち。

足利家は衰亡しながらも、東遷以降の周王室のように生きながらえていたため、ここに入る。

世家にいる人物は、天下を握らなかったが覇権に関わった諸侯・大名たち。

斎藤家や朝倉家のように、一国を治めるべき家として存在した人々です。

列伝にいる人物は、時代の中で特筆すべき働きや事件に関わった周辺の人々。

細川藤孝や三淵藤英などの武士、近衛前久や今井宗久のような武士以外の人々はここに入ります。

松永久秀は特に傑出した「個人」であり、列伝に最もふさわしい人物です。

列伝は「運命に生きた人々の物語」です。

『麒麟』における松永は、天命を受けて動いたことなど一度もない。

徹頭徹尾、自らの力と運命を以て生き抜いた男である。

だから荊軻のように❝傍若無人❞傍らに人無きが如く振る舞う人足りえた。

松永の人生は、他人には理解しがたいものもあったかもしれない。

しかし「天に動かされずとも、人として運命を全うした」点において美しい人生だったと言えるでしょう。

『麒麟』は、足利幕府→信長→光秀→秀吉→家康と「天命が移り変わる」ことを描いていますが、これは本紀の構成そのものです。

これまでの大河では、三英傑の間に光秀を挿入して天下人とする強調はあまりされて来ませんでした。

「三日天下」という言葉があるように、天下人とするにはあまりにも期間が短すぎたと。

しかし『麒麟』において光秀は「短いながらも天命を受けた人」として描かれた。

天下人とは治世を布いた期間によって決まるのではなく、「天命」を受けているかどうかが第一である。

それによって彼は諸侯ではなくなり、項羽や劉邦のような天下人たり得ているのです。

光秀を謀反人としてではなく、一代の天下人とするための脚本上の下敷き。

そこに『史記』の体裁がヒントになったのではないでしょうか?

「天道、是か非か」と叫ぶ『麒麟』の光秀

~天命によって、人は時に苦しむということ~

『麒麟』は『孟子』と『史記』を引用しつつ、そこにある天命・天道に惑う人間のドラマとして成功していると思います。

しかも『史記』を踏まえると、光秀が本能寺の変を起こした際の悩み、懊悩も深めている。

それは『史記』における司馬遷の慟哭を聞かねばならない。

『史記』伯夷列伝第一では、司馬遷が

❝天道、是か非か。❞

と書いています。

「是か非か」を簡単に読み下せないのは、司馬遷が天を疑う人物であるためです。

彼は「是か非か?」の中に複雑な思いを、割り切れない問いを発しました。

「天道は正しいのか?正しくないのか?」

「天命は有るのか?無いのか?」

「天を信じて良いのか?信じないほうが良いのか?」

盗賊をはじめとする悪人が栄える一方、道をわきまえた賢者や善人が餓死する故事がある。

最近では、君主にこびへつらう者が永らえる一方、直言したものが謂れのない禍に遭う。

天が善人には栄えさせ善行には報いさせるというが、果たして本当だろうか?

私、司馬遷は甚だ困惑するのだ……という記述。

これは『史記』を著した司馬遷自身が、漢の武帝に直言したことで獄に下された屈辱を基に書いているためです。

(北方異民族の匈奴に漢の将軍・李陵が降伏した際、漢の武帝は激怒した。しかし司馬遷は李陵を弁護したために宮刑を受けた)

この「天道、是か非か」という慟哭は、『麒麟』における明智光秀の慟哭と重なります。

元々、光秀は王道を求めていました。

彼はいわゆる「王佐の才」を持つ人であり、王者は信長だと信じていた。

(「王佐の才」は『三国志』の荀彧を評する言葉として有名ですが、荀彧も光秀も儒教を基本にした人であることを踏まえ「王を補佐する」なのです)

しかし、もはや信長は王者ではなく覇者である。

王者がこの世を救うべきなのに、時代は覇者に飲まれようとしている。

光秀の周囲を振り返ってみても、美濃国では叔父・光安や家族達、都においては駒や東庵のような善良な市井の人々が、覇者の戦に巻き込まれている。

天が善人には栄えさせ善行には報いさせるというが、果たして本当だろうか?

帝に受けた天命を自覚するが、その天命は正しいのか?

この先、どこにいくのか? 己のやっていることは正しいのか?

……分からなくなってくる。

こうした思いを抱きつつ、本能寺の変を完遂してしまった光秀の姿に悲哀を感じざるを得ない。

光秀を「王佐の才」としたこと、それゆえの懊悩。

そこから司馬遷と同一視できる光秀が見えてくるのです。

「自由自在の人」となった光秀

~天命ではなく、運命に生きる人としての解放~

そして、ラストシーンにおける「明智光秀らしき人」の正体も考えてみましょう。

ここでも『史記』をはじめとする漢籍の影響を僕は感じています。

最終回では、山崎の戦い以降に光秀が生きているかのような演出が話題になりました。

これに対しては「明智光秀=天海上人」「明智光秀=麒麟」等の考察が多い。

生存説、光秀を希望の象徴として永遠たらしめるメッセージとして読解する人が多数でしょう。

僕もこのラストシーンは希望に満ち溢れていて素晴らしいと思いますが、少し読み方が違います。

あれは天海でもなければ麒麟でもない。

「至人」としての光秀。

『老子』『荘子』の道家でいう、自由な人になれた光秀だと思っています。

「至人」とは、至上の人。よく出来た人間であり、欲望に左右されない境地に達した人のこと。

「運命」に生き、あるいは運命をも自適なものとした、悟った人です。

『荘子』にこうあります。

❝至人に己無く、神人は功無く、聖人は名無し。❞

私が私がと逸る心、功名心、名声を得ようとする心が無いのが至人であり神人であり聖人である。

欲もなく、天地と一体になった自由自在の人となり、天命を受ける重圧から外れた存在です。

ここで急に『老子』や『荘子』?

と思われるでしょうが、『老子』『荘子』ともに儒教と関わりがあります。

『老子』に曰く、

❝大道廃れて仁義あり。❞

大いなる道、即ち自然に従う道が廃れてから、人為としての仁や義を重んじる風潮が現れた。

儒教における仁義はそれ自体が絶対の価値ではなく、道家においては批判されるものでもあった。

『老子』や『荘子』は、天命や仁義といったものを超越した「道」を重んじているので、天命にとらわれない生き方を示しました。

それは後代、あの司馬遷にも影響を与えています。

司馬遷は『史記』において、老子荘子の列伝を全体の三番目に置きました。

(申不害と韓非子の伝も加え「無為を説いた思想家」「時勢と事理に従い事を行った思想家」と併記する列伝とした)

孔子の弟子達の列伝は七番目にあることから、老子荘子を高く評価していることが窺えます。

当時の社会は儒家と法家の影響が強かったことを踏まえると、特異な試み。

司馬遷の思想的背景や『史記』著述の意図が影響していると考えられる。

(ただし『史記』の研究者でもある小説家・武田泰淳によれば「司馬遷の父・司馬談も含めて、彼らは当時、別の流行りであった黄老思想に影響を受けている」とも)

司馬遷は「天道是か非か」と叫んだが、懊悩の果てにたどり着いていたのは「天命に振り回されるのはもう嫌だ!」という結論ではないか?

彼は天を認めつつも、自分に下された武帝の仕打ちを以て、天は人を助けてくれなかった、疑うべきものだと確信した。

即ち、人は天命に振り回されるのではなく、人は自由であるべきだ!

天命にとらわれた人々は『史記』の本紀にいますが、司馬遷は列伝にいる「古代の自由人」たちに愛着を持っていました。

本紀が「天命を受けた人々の物語」であるのに対し、列伝は「運命を動かしていった人々の物語」です。

天命は「世界が個人に働きかける力」。

運命は「個人が世界に働きかける力」、と分けました。

運命によって、人は世界から、天から自由になれる。

運命は囚われるものではなく、自ら作り出すものである。

自らの行いが天地自然の動きに適うものであれば、融通無碍となる。

だから司馬遷は、天命ではなく「運命に生きる人」になろうとした。

『史記』の列伝に出てくる人々には自由さがあります。

天命に束縛されず、自分の意志を重んじ、運命によって動いている。

刺客列伝の予譲や荊軻は、天命に従ったのではない。

己を知る者のために命をなげうった者の行いこそ見るべきものである。

「天命にとらわれなくても良い生き方は、ある!」と、司馬遷自身の希望も含め示してくれているのです。

そこで『麒麟』に戻ると、最終回のラストシーンでは市井の人に混じった明智光秀がいました。

穏やかさがあって、悠々としており、かつての苦しみや悩みを持った人と思わせない。

ここにいるのは「天命にとらわれなくなった光秀」であり、自由自在の人、即ち「至人」です。

『麒麟』は光秀を司馬遷のように「天道、是か非か」と悩む人として描きました。

その彼を晴れやかに笑わせるために、天命から解放させた。

天命を受ける天下人の螺旋階段から抜け出させる終わり方が必要だった。

だから彼は、天地と一体になって、風のように去っていったのです。

『麒麟』は、大変筋道が通ったドラマでありながら、硬骨な精神を備えた作品でした。

『孟子』『史記』『荘子』が伝えるものを引き継ぎつつ、現代の私たちにも「悲憤慷慨の先に、自由になれる道」を指し示した。

まさに「令和の『史記』」と言っていいほどの作品だと思っています。

人々の運命を描くべき大河ドラマとして、堂々たる出来栄えです。

これからも折に触れて観返していきたい、僕にとって大事な大河ドラマでした。

<参考文献一覧>

・司馬遷著、小川環樹・今鷹真・福島吉彦訳『史記列伝』岩波書店、1975年(全5冊)

・諸橋轍次『中国古典名言辞典』講談社、1979年

・司馬遷著、小川環樹・今鷹真・福島吉彦訳『史記世家』岩波書店、1980年(全3冊)

・袁珂著、鈴木博訳『中国の神話伝説』青土社、1996年(全2冊)

・司馬遷著、小竹文夫・小竹武夫訳『史記』筑摩書房、1995年(全8冊)

・宮崎市定『史記を語る』岩波書店、1996年

・武田泰淳『司馬遷―史記の世界』講談社、1997年

・西嶋定生『秦漢帝国』講談社、1997年

・森三樹三郎訳『荘子』中央公論新社、2001年(全2冊)

・宮崎市定『現代語訳 論語』岩波書店、2001年

・佐藤武敏『中国古代書簡集』講談社、2006年

・蜂屋邦夫訳注『老子』岩波書店、2008年

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?