書籍返還の要求

私の最も好きな詩人を紹介します。

生野幸吉

1924年 東京府高円寺生まれ

1949-1950年 「北斗」に作品発表

1954年 詩集『飢火』(河出書房)発表

1991年 逝去

最も好きな詩については今回の投稿では触れません。生野幸吉は美しい描写と言葉の操り方の技巧を魅せる一方で、苦難・怨恨・悔悟などの人間の奥底に生まれる非常に厄介かつ強力な抗いがたい負の衝動をさらに迫真として表出する詩人でもあります。

その生々しい言葉に身震いをし、あるいは血の気が引き、あるいは吐き気を催すほどの強い衝動を読者に与える力があります。そんな生野幸吉の文章として(「作品」ではないらしい)、1969年刊行の「現代詩文庫 23 生野幸吉」から『書籍返還の要求』を紹介しましょう。

著作権が切れていませんので、句読点、異体字、行下げも含む一字一句異ならない一部の引用とします。残念ながらすでに絶版であり、「現代詩文庫」以外でこの文章を読めるのかもわかりませんので、盗作以外では誰の権利も不当には害することが無いとは思いますが念のため。

amazonで中古本を手に入れることはできます。古本屋にも置いてあることがあるかもしれません。

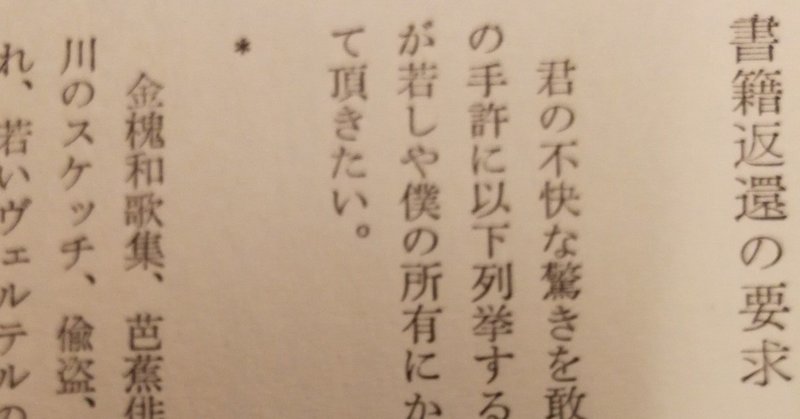

書籍返還の要求

君の不快な驚きを敢て押し切ってお尋ねする。――君の手許に以下列挙する書物が存在するか否か、またそれが若しや僕の所有にかかるものではないか、明確に答えていただきたい。

*

金槐和歌集、芭蕉俳句集、蕪村俳句集、茶の本、千曲川のスケッチ、偸盗、サロメ、獄中記、吾等がために踊れ、若いヴェルテルの悩み、トオマス・マン短篇集I、II、III、知られざる傑作、海辺の悲劇、別れも愉し、愛と死の戯れ、パリュウド、プロメテ、背徳者、法王庁の抜穴、古典主義と浪漫主義(シュトリヒ)、狂える花、外套・鼻、検察官、狂人日記、イヴァン・イリッチの死、接吻・可愛い女・決闘・妻、令嬢ユリエ、桜の園、認識の対象(リッケルト)、ディカーニカ近郷夜話、イゼルギリ婆さん・秋の一夜、聖アントワーヌの誘惑、巴里の憂欝、神々の死、ポウ・詩論、ロダン(リルケ)、ヘッベル短篇集、緑の館、地獄の季節、寂しき人々、織匠、マレエヌ姫、或る女・星座・実験室、チェホフ選集「三年」その他、カロッサ全集I、ドストエフスキイの生活(秀雄)、Deutsche Lyrik,正法眼蔵制止葛藤篇、Die Stellung des Menschen im Kosmos,都会の憂欝、Lyrical Poems of England.

*

大体以上のものだ。

僕はこれらの不在を入念に数え上げた。むろんこれらのなかには君に最近貸した本もあり、暗黙のうちに譲ったものもあり、又他の友人のもとに行っているのもあり、とうに無用のもの、僕自身の紛失したもの、君の手にしたことのないもの、否々、元来僕の所有にかからぬものさえある。

だから僕の質問は極めて理不尽な所為には違いない。

けれど僕はこれをしなければおさまらぬのだ。そしてこの僕の行為を君は既に予感していた、それについて不快と軽侮を禁じ得なかったのではないかと臆測する。

僕は臆測する、君の敵意を、そして僕を惹きずりこむ泥沼の奸計をさえ!

敢て質疑を提出する所以だ。

君からの数々の好意、及び、実質的な本の負債、――それはこの際暫く留保する。場合によっては直ちに返済してもよい。

*

何が僕をこんな行為へ駆ったかは以下説明する通りだ。

一九四八・一・八

ここまでで一旦引用を切ります。この文章に初めて出会ったのは4年前だったと思います。生野幸吉のどうしても好きな詩があって、それを手許に置いておきたくて買った詩集が「現代詩文庫 23」だったわけですが、その中に掲載されて、面白い、と思ったわけです。

「君」に貸した本じゃないかもしれない本も入ってるのかい!というツッコミはまあしますよね。貸してない本を返してくれと言って激昂しているわけですから、初めは冗談だと思っていました。こんな冗談みたいな笑える文章も書いているんだなあと。四年前、それしか読めていなかったわけですね。

今私はこの文章に戦慄します。なぜ戦慄するのかは極めてプライヴェートな話なのでここに書くには適しませんが、生野幸吉の人間として、詩人として、その生き様と苦悩を読み解いていきましょう。省略を挟みながら引用を続けます。

だしぬけにこんな事を言い出して、君に不快を催させたことと思う。すべては確かに言われもない言いがかりにすぎない。だが、僕はこんな卑怯なやり口で、ようやく僕の、いわば悪夢のように心根にむしばんでいたひとつのみじめな計画をようやく遂行し得たわけだ。

(10行略)

僕はひとつの擬制的な勢いに乗って、つまり、いかがわしく卑劣な自己幻惑の力を借りて、このぶしつけな「書籍返還の要求」を君に突き付けた。僕の体内に発酵する陰気な毒素がとうとうここへ迄僕を酩酊させたのだろうか?僕は今へんに熱ばんだまぎらわしげなスタンドランプのあかりの下でこれらの言葉を書いている。もうあの一線は越えられたのだ。理不尽な特権を僕は自分に許している。最後に幻滅が来る迄の何時間かを放恣にふるまうべく許している。この際友情の断絶が予定されているかどうか、その疑念をも僕は捨てる。

(12行略)

(太字の「一線」は原文では点付き)

自分の感情の吐露と、それができなかったことに対する抑圧の感情が生々しく伝わってくる文章です。誰しもが自分のうちに伝えたいことを伝えられないこと、表現したいことを表現できないこと、などの鬱屈を感じたとき、「体内に発酵する陰気な毒素」を感じるのではないでしょうか?その毒が回って私が酩酊し、友情の断絶すら覚悟のもと「君」にぶしつけに感情をぶつけるわけです。続けます。

*

けれどもこれらの事を、決してなにか象徴的行為だなどとは思わないでくれ給え。「要求」はほんとうに算術の結果なのだ。何かしら僕を唆かしている悪意はあるにしても。ここには善き意志、なんらかの創造意志はひとつとして働いてはいない。ここで傷つけられるのはせいぜい日常的な交友感情、社会的法律的名誉の如きものに過ぎない。(計算は全く金貸しの心から出ているのだから)――それにしても! なにかの悪魔がここにはいる!

(21行略)

*

僕は全くやり切れなかった。書物紛失というひとつのidée fixeが、機会あるごとに、創造意欲の衰えにつけ入るように僕の心に戻ってくるのだ。(僕はいつも、こんなふうな習慣的な自瀆行為をおのれの身から離せないか?去年の秋には君も知っての通り鋲投げだった。でなければ女についてのいつまでも幼稚な(この幼稚さを僕は許せぬのだが)空想…… すでに幼年の頃から何かしら精神的に不潔な、無意識な機械的な繰り返しとして概括し得る遊戯が、麻酔的な中毒症状として、倦怠と共に益々焦燥の度を高める僕の心頭にいわば摩擦の指を触れさせるのだ。そしてこのことは遂に、詩稿の執拗な訂正として結果した。だから僕は自分の執拗さを芸術完成への意欲としてのみ考えられず、僕自身の推敲癖に反逆したい気も起こるのだ。

生野幸吉はこの「書籍返還の要求」を書いたころ、何事もうまく行かない時期に陥っていたといいます。彼自身が「晴れ間を見ることのないような毎日」であったと述べている1948年は、東大法学部を卒業し、文学部独文に入ったばかりのころです。詩に対する創造心だけが先行し、それが発散できず苦しんでいたのかもしれません。生野幸吉の詩への探求はそれはすさまじいものであったらしく、この時期は西洋の押韻詩の技法を試していたそうです。

同時に生野幸吉は女性との関係が、一方では堕落的、一方では儘ならないものだったようです。生野幸吉の詩集「飢火」(1954年)にみる、愛憎と、抑圧と、呪いのような叫びの中に美しく、そしてあまりにも生々しく閉じ込められた女性の像が浮かびます。そんな私生活と詩作の日々が次のような言葉によく表れているといえるでしょう。

かのひびきなき空漠へ

ふみこんだわたくしの罪の重大が

黒くこの

はりつめた水のしじまの底へ沈む

創造… 一年の夜ごと夜ごとに

くるほしくはしったよろこびとは!

なにはあれたえずなにものかを

犯し おかすことではなかったか

「書籍返還の要求」に戻ります。

この手紙はもとより作品ではない。プライヴェエトなものにすぎない。で、このことに甘えて、夙に君に送る筈だった手紙のひとつを此処に挿入させてもらう。

(5行省略)

*

「馬鹿げているのだが僕はこんな手紙を書く。午前から詩をひとつ纏めようと務めたのに詩はお品よくまとまってしまった。美しさへの、効果への予想がいつも力を奪うのだ。――それで僕はひどくうらはらな気持になり、眠ることも出来ず、せめて手紙を書こうと思うのだ。形式というものが既にもう僕を縛りはじめた、というのか、枠ばかり先にきれいに出来てしまい、それを充すもの、枠とはげしく戦かうもの、――叫び――が涸れているのだ。骨張った皮やすじばかり枯枝じみた心なのだ。――春から夏、僕はたとえばチューブから絵具をぶりっと絞り出して画布にそのまま盛上げる、そんな気持ちで詩を、というより詩の中の言葉を創ってきた。僕は文字通り目に物を見せてやるという気持で書いた。そしてそのことはとにかく排泄衝動の名に値いした。痣や斑、これら有機体の病的現象は常にその視覚的異常さによって或種の形而下のショックを与え得る。それらは人間感覚といわばぬれた関係を持っている。僕らが無意識にそれらとの淫行に耽るほど。それが嫌悪の的になるとしても、嫌悪は人を対極へ駆る力を一時的にではあるが持っている。その間の運動を僕らは上昇と誤つのだ。(痣や斑というとき、僕らは嘔気を感じながら同時に、力を、普遍の中での一の凝集を、病的ではあるが具体の創造物を、認識するのだ)

だが僕はもう神経刺激による効果はいやだ。僕自身に対しても。そういう効果はそれ自身完結した力を持たず、次々と誘発する。眼に新たなものを強要する。――そうやって自らの生んだ怪物に苛なまれつつ次第に卑猥なもの陰欝なるものを――心ではなく、個々に示されるものを、探しあぐね、それらの出来得る限り異常な結合も種が尽きてくるとき、僕らはしかも自分の堕地獄など信じたりするのだ。同一画面上の布置変更。僕らは何ひとつ獲得したわけではない。ただ、刺戟に応じ易くしかも次第に痳痺しゆく詩的器官を持つだけだ。――そしてこれらの効果は生の現象のうちの極めて僅かな非生産的な範疇に還元し得るのだ。究極痣や斑は退屈な変奏なのだ。

枠・形式と、叫び・感情という対立があり、叫び・感情に従ってきた生野幸吉はそれが一時的な快感を得ることはあっても、それが極めて非生産的な範疇にしかない。かといって枠・形式を取り入れると、効果への予想を裏切る結果となる。生野幸吉の苦しみが浮き上がってきます。この手紙の中の手紙は次のように結ばれます。

(10段落省略)

何かがありそうという、出来そうという、それの強度の把持、それが無から有を生む。感動への期待が感動を生む。実をいえば、僕の詩心の涸渇とは、このような殆んど肉体的な密度感の喪失なのだ。ゆく道の如何にかかわらず、この事が根底になければ詩は生れない。

「(一九四七・十二)」

長くなってきたのでこの記事はそろそろ終わりにしなければいけません。この後の生野幸吉の生活と「書籍返還の要求」の真の目的、そして詩作家としての葛藤と覚悟が語られることになりますが、それは是非本文を手にとってご覧になってください。この「書籍返還の要求」は次のように結ばれます。

(41段落省略)

*

またしても始まる循環をひとまず此処で止めよう。

茶番は終り、僕はともかく救われた形のようだ。

といっても何が先に待っているか、あてどもないが。

僕は僕の路であがく他はない。

この手紙に現れたような事情のため言いそびれていたが、

ジイドとマンと、カロッサの全集のI及び Deutsche Lyrik をお返し頂きたい。これは現実の必要から。

(一九四八・一・一〇)

私がこれほどの引用をして、この「書籍返還の要求」を紹介したのは、私がいまこの文章に、異常なほどの共感と救済を持つからです。

これほどの力強さと覚悟も諦観もなく、あるいは直向な詩への探求心に圧倒されながらも、また私自身が生野幸吉のようになりたいとは望まなくとも、私はこの「書籍返還の要求」を一時でも長く、少しでも身近なところに置いておきたいと思うのです。

記事のお読みいただきありがとうございます。 即興演奏を通した様々な活動と、これからの執筆活動のために、サポートしていただけたら幸いです。