「アリとキリギリス」【エッセイ】二四〇〇字

テレビが普及する前の時代。私たち子どもは、紙芝居屋さんが街にやってくるのを楽しみにしていた。木が鳴る(拍子木の)音が聞こえると、母に無心した5円か10円を握って走って行った。紙芝居枠台の下の引出しに水飴など一式が入っていて、割りばしに絡められた水飴をコネコネして白濁色になってから舐める。「ぬき」という割りばしで型を抜く砂糖菓子もあった。次々と集まって、それなりの集客数になったら、開演。「黄金バット」「月光仮面」「鞍馬天狗」とかが、出し物だった。

(戦後まもなくの紙芝居風景)

そんな風景が浮かぶ本を、最近手にする。

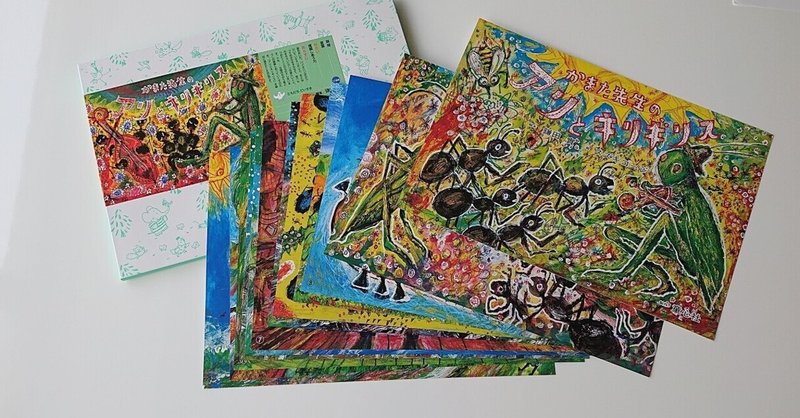

鎌田實さんの『紙芝居 かまた先生の アリとキリギリス』(絵: スズキ コージ 童心社刊)。まさに紙芝居で使う厚紙(B4サイズ)の絵がケースに入っている。

イソップ寓話『アリとキリギリス』を、鎌田さんが脚色したストーリー。

「アリは、夏の間、冬の食料を蓄えるために働き続け、キリギリスはヴァイオリンを弾き、歌って過ごす。アリから『なまけもの』と言われる。冬になり、キリギリスがアリに食べ物を分けてくれるように、お願いするが・・・」

結末は、一般的には3つのバリエーションがある、と言われる。

一つ目は、アリは拒否し、キリギリスが餓死する。

二つ目は、一度は断るが気の毒に思い分け与え、キリギリスは回心し翌年から真面目に働くことになる。

三つ目は、アリが「夏の間歌ったなら、今度は冬の間、踊ればいいんじゃないですか」と言い、拒絶する。キリギリスは歌ったあと、「歌いつくした。私の亡骸を食べて生きのびればいい」と言う。

(エンディングは、この他にもいろんなバリエーションがあるようだ)

鎌田さんは、こうした。

「実は働きながらキリギリスの音楽に安らぎを感じているアリも多くいた。にも関わらず、キリギリスが冬に食べ物を乞いに行ったとき、アリに拒絶される。が、ヴァイオリンの音色を一番楽しそうに聴いていた1匹だけが、キリギリスを家に招き入れ、暖かい食卓を囲みひと晩語り明かす。そして、友人となりキリギリスが南国に旅立つときに、再会を誓い合う」

また、鎌田さんは、こう解説する。

アリにはキリギリスに対して、嫉妬があったと思います。同時に憧れもあったのでしょう。まじめに働くことはもちろん、プラスアルファも大事だということに、アリは薄々気が付いたのではないでしょうか。

アリとキリギリスが理解し合うためには、食べ物を恵んであげることより、一緒に食べることが大事なんだ。

世界はどんどん壁を作っていきます。宗教、民族、国家、価値観などの違いで分断され、異質な相手を切り捨ててしまっています。子どもたちには、人と人の間に壁があることを伝えるよりも、壁を壊すことの大切さを伝えたい。

キリギリスには夢や希望があり、遊んでいるだけのだらしない存在と決めつけないようにしました。

皆の知らないところで、遠い南の国へ飛び立つ努力をしていたキリギリス。それを知ったアリ。2人はひと晩語り明かし、たがいの良いところを理解し、壁を壊していく。翌日キリギリスは、夢に向かって南国へ飛び立っていく。またいつか会おうとする2人に、友情が芽生えるのです。

自分とは違う相手を理解しようとすることの大切さ、努力することの大切さ、夢や希望を持つことの大切さ、友情の大切さを、この新しい紙芝居で伝えられたらと思っています。

鎌田さんの本の紹介は、ここまでとするが、子や孫へのプレゼント(あなたの口上付きで)にしてはどうでしょうか。

以下からは、ワタクシ事になってしまい恐縮だが・・・。

実は、『アリとキリギリス』を脚色した劇を高校時代の演劇部で創作したことがある。

70年安保の前年、ベトナム戦争が激化している年。高校3年のときだった。全道演劇大会予選の参加劇について、部員みんなで話し合っていた。

テーマは、『アリとキリギリス』の解釈について。

一般的には、アリは勤勉で労働に勤しみ、キリギリスは音楽や芸術を愛する享楽的な遊び人、という解釈。音楽や芸術が遊びか? 違うんじゃないか。「アリは、何の疑いももたずに国家に忠実な小市民」「キリギリスは、国家の圧力にも屈せず、自己主張をする平和主義者」と、理解すべきじゃないかという、結論になった。当時、ベトナム戦争への反戦運動が高まっており、学園紛争も激しくなった時代。反戦劇をやろうということになった。

脚本は、荒筋に沿って演者が発した当人の言葉を書き止め、話し合いながら脚本にまとめていくという手法をとる。当時流行ったやり方だった。荒筋は、こんな感じだ。

「キリギリスは、武器を持つことの理不尽さ、武器対武器の争いになり戦争を招くことになると、音楽を通じて平和の大切さを訴え続ける。しかし、アリたちは、国家に忠実な愛国者(と見なされ)として戦場に行き、戦死することになる。最後は、犠牲になったアリたちを追悼するための曲を、キリギリスがヴァイオリンを奏でて、フェードアウトする」

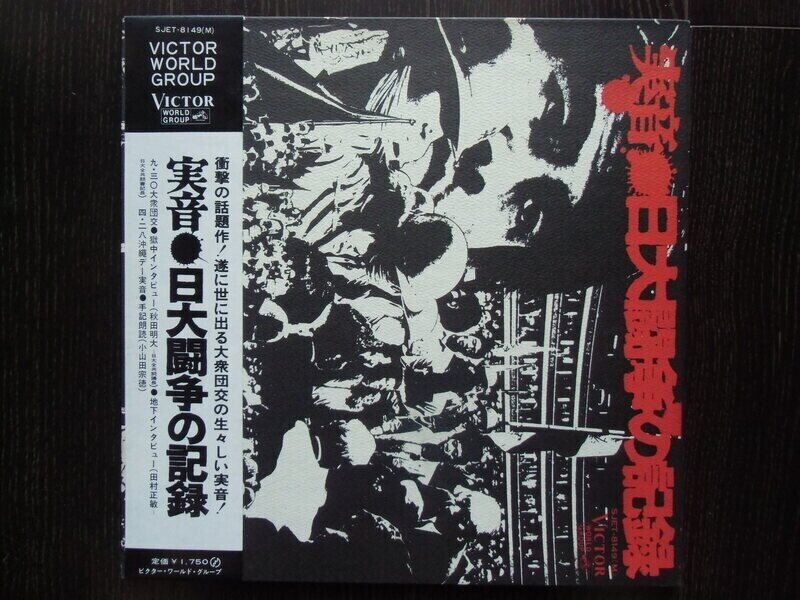

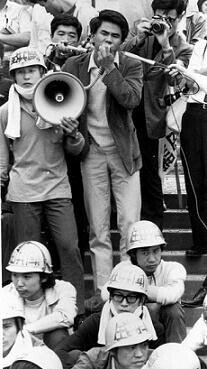

結果として、予選を通過できなかった。反戦をテーマにした劇は、いくつかの学校で扱われていた。敗因は、われわれの脚本の未熟さがあったのはもちろん、それ以上に、劇中で使った効果音が過激すぎた、のかもしれない。それは、日本大学で大学側の経理不正問題によって起きた大学紛争のリーダー、全共闘議長・秋田明大のアジ演説だったのだった(ワタクシの提案で・・・)。

(秋田議長の演説は、1968年9月。その後レコード化され、翌年購入し効果音として使った。直ちにレコード化されるほど、衝撃的な演説だった*)

*「日大、10万の、学生――、諸君!!」から始まる(アジ)演説が注目された

『アリとキリギリス』から学ぶ生き方を説く本(最終章で触れている)

泉谷閑示『仕事なんか生きがいにするな 生きる意味を再び考える』(幻冬舎新書)

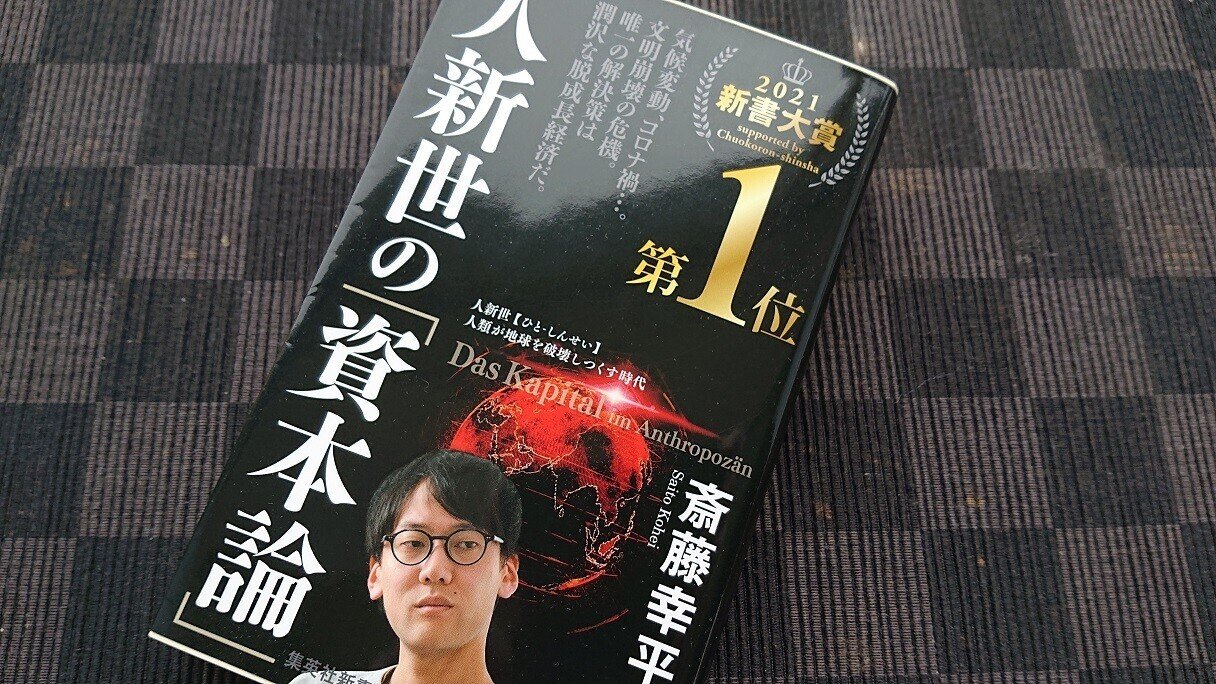

さらに進めば、斎藤幸平氏の提案につながる

斎藤幸平『人新世の「資本論」』 (集英社新書)

(後記)

寓話というのは、戦時中にはプロパガンダに利用されることもあった。この話では、「アリは勤勉で、国家に忠実な愛国者」であり、「キリギリスは享楽的な非生産的な反国家主義者」とすることもできるのだ。

ジャン=ジャック・ルソーの『エミール』には、こうある*。

「(子供に寓話を読ませるのは適していない)子供は寓話を、単に理解できないということに終わらず、美徳ではなく悪徳を学びとってしまう恐れがあるからである」と。

また戦時中、紙芝居は、映画や芸術、文学と同じく、国策として子たちを愛国者として教育するメディアにもなっていたのだ。

*京都光華女子大学発行「『寓話集』に対する揶揄・批判をめぐって」(森井正史氏)から

(とりあえず、おしまい)

(おまけ)

以下は、全共闘時代に興味のあるかた向けです。

(日大全共闘の集会で演説する秋田明大氏)

94年に全共闘白書編集委員会によって行われた全共闘参加者へのアンケート調査には回答も寄せている。

もう一度「あの時代」に戻れたら運動に参加するか→「しない。アホらしい」

(分からなくない。が・・・だけどねぇ・・・。筆者追記)

運動による損害→「有名になったこと」

運動を離れた主因→「別にないが強いて言えば生活」

当面の最重要課題→「生活」

2008年7月12日号の図書新聞(2877号)で、「秋田明大に聞く60年代・70年代を検証する」と題したインタビュー記事が掲載された。

日大全共闘は自由を求めて闘った、といい、また「日大全共闘の闘いは大きな失敗はなかった」と思いを述べている。「死ぬときは、私の人生は全共闘だったといえばいい」という締めくくりで終わっている。

(「Wikipedia」、https://plaza.rakuten.co.jp/ccz89170/diary/200910270000/ から)

(昨今の日大の「不祥事」に、秋田氏は何を思うだろうか。やはり、「アホらしい」だろうか)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?