抗ウィルス薬:ファビピラビル(アビガン)はCOVID-19に有効か?

先日の安倍首相の記者会見でも言及されていたCOVID-19の治療薬として期待されている抗ウィルス薬:ファビピラビル(アビガン)の有効性に関して、ヤンゴンのDream Trainからも相談があったので、本薬への自分の考えを共有します。

誤って解釈している点があれば、ご指摘して頂ければ幸いですm(_ _)m

===目次===

①COVID-19の治療について

②ファビピラビル(アビガン)の有効性について

③本論文の限界 について

========

①COVID-19の治療について

まず、現時点で日本・アメリカにおけるCOVID-19の治療は以下のようになっています。

◉日本→「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第1版」(3月17日発行)

https://www.mhlw.go.jp/content/000609467.pdf?fbclid=IwAR1Ws0utjgQRNDAvENINTqBtoQMmoUxmVrKKMcNqZnVRP4-lq-9-NF6P8Dw

特に、抗ウィルス薬については「現時点では,COVID-19 に対する抗ウイルス薬による特異的な治療法はない」とされています。

◉米国→NIH(National Institutes of Health)

https://www.nccih.nih.gov/health/in-the-news-coronavirus-and-alternative-treatments?fbclid=IwAR1U7Tn7z0FjU-LLc-lQI9U93w2X3pzLiFlGyeGDzSAGNay_aykdIVXQfkU

こちらでも、「現時点ではFDAで承認された治療法やワクチン・代替療法はない」とされています。

②ファビピラビル(アビガン)の有効性について

❶【識者の眼】「COVID-19流行は緊急事態─今こそ、ファビピラビル(アビガン®)の使用を解禁すべき」菅谷憲夫

https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=14325&fbclid=IwAR2z4jnTKkO-R-nkt0E_AXKq-03xImKIPel__wUrCCytASRQkDoL836oDK4

この論文の中で取り上げられているファビピラビル(アビガン)に関するEngineering誌の論文がこちら❷です↓

❷Experimental Treatment with Favipiravir for COVID-19: An Open-Label Control Study(3月18日オンライン)

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095809920300631(英語原著論文)

現時点で、自分が調べた範囲でファビピラビル(アビガン)のCOVID-19に対する有効性を調べた論文はこれのみです。

❶を読むと、ファビピラビル(アビガン)を使うべし!、と飛び付きたくなりますが、この❷の論文にはいくつかの臨床試験のデザインに限界があります。

③本論文の限界 について

⑴RCTではない

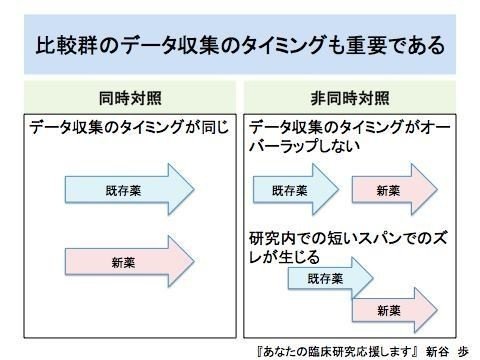

これは著者も論文内のLimitation(論文作成における限界)で語っていますが、患者は1月24日〜30日(ロピナビル・リトナビル群)と1月30日〜2月14日(ファビピラビル群)と時系列で分別されており、同時期にランダムに振り分けることができていない。

⑵別々の期間に被験者の組み入れを行った

この臨床研修は、時系列の異なる「非同時対照」試験になっています(添付図を参照)。

ファビピラビル群は後に治療が行われており、当然、後になれば「COVID-19への治療方法」がだんだん明らかになり、他のデバイスなどによる治療効率が上がってくるため、純粋に薬Aと薬Bの有効性の差を比較できなくなります。

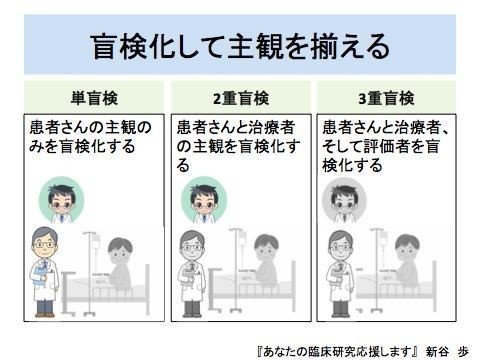

⑶盲検化が行われていない

通常は添付図のように:

・単盲検(患者さんに治療薬がわからないようにする)

・2重盲検(患者と治療者に治療薬がわからないようにする)

・3重盲検(患者と治療者と評価者に治療薬がわからないようにする)

を行い、患者・治療者・評価者の主観が介在しないように臨床試験は設定します。この盲検化をしないと:

「この薬Aを作っている製薬会社から寄付金をもらっているから、この臨床研究で結果を出したい!」

「この患者さんは新薬Aで治療されているので結果は良いに違いない」

などというそれぞれの主観が評価に影響する場合が多いからです。

しかし、本論文ではCT読影医以外には盲検化が行われておらず、主観が介在する余地が十分ある研究デザインになっています。

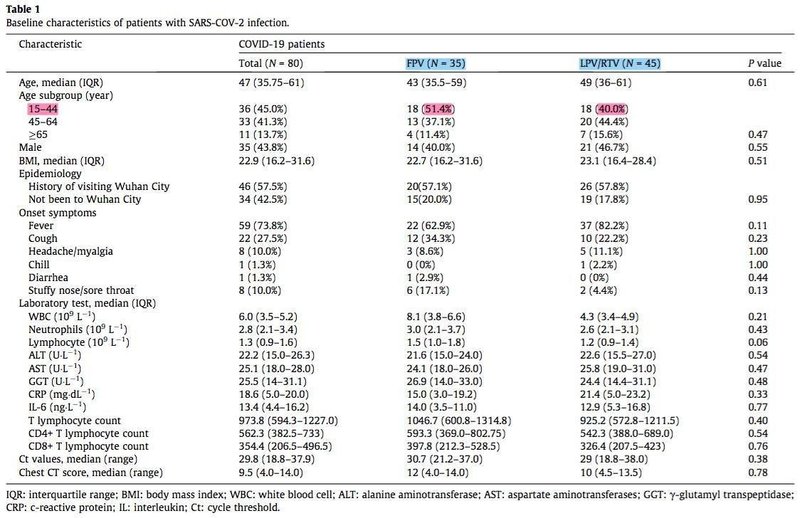

⑷比較群での被験者の年齢が異なる

ご存知の通り、COVID-19は高齢者の死亡率が高い疾患です。

この臨床試験のデザインはRCTではないため、ファビピラビル群とロピナビル・リトナビル群の患者に年齢差があります。(前者は若者が多く、後者は高齢者が多い)。文中では患者背景に差はないと記載されていますが、この年齢差は決して無視できないと思います。

⑸アウトカムが、主観的なアウトカムである

本研究のアウトカムは:

・胸部CT検査の画像所見の改善率

・ウイルスクリアランスまでの期間

これらはどちらも、画像読影医の主観や検体採取する人のやり方などにも左右される主観的なアウトカムです。「ファビピラビルにより死亡率が低下した」というような客観的なアウトカムではありません。

以上から、❷の論文の結果から「ファビピラビル(アビガン®)はCOVID-19に有効である、と結論付けることはまだできません。ファビピラビル(アビガン®)の追試を待たなければなりません。

【最後に】

色々と❷の論文にいちゃもんをつけましたが、おそらくこの論文の現場は、コロナ患者がどんどん運ばれてくる状況です。「いつもの臨床試験」ができないのは当たり前で、その中でベストを尽くそうとしている論文であり、十分に熟考する価値はあります。

ただし、一般的にはたったひとつの臨床試験で治療法が劇的に変化することなどまずありません。そんなものがあれば、わざわざ臨床試験しなくてもすでに他の誰かが発見しえている可能性が高いからです。臨床試験は「効果があるかないか、微妙で判断しかねる」という薬に対して行うものだからこそその有効性については慎重に判断しなければなりません。

ジャパンハート ミャンマー 長期ボランティア医師 大江将史

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?