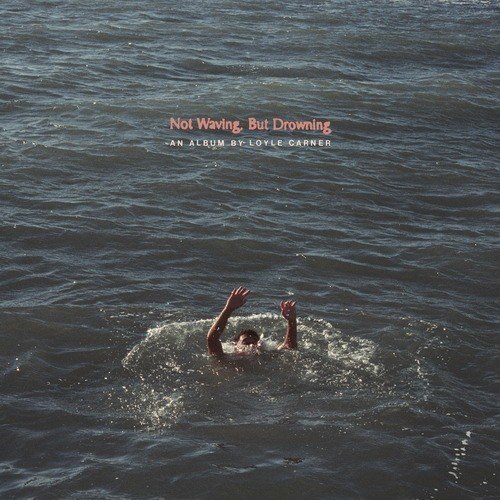

Loyle Carner『Not Waving, But Drowning』

『Yesterday’s Gone』をあらためて聴いてみた。サウス・ロンドン出身のラッパー、ロイル・カーナーが2017年にリリースしたデビュー・アルバムである。ファンク、ソウル、ジャズ、ヒップホップが下地のサウンドは、相変わらず心地よい。S.C.I.ユース・クワイアの“The Lord Will Make A Way”をサンプリングした“The Isle Of Arran”など、玄人を唸らせるネタ選びも光る。

パーソナルな情感と風景を描いた歌詞も秀逸だ。“Florence”は架空の妹についてラップする遊び心が際立ち、“The Isle Of Arran”では自らの信仰心に言及している。日常の風景を的確にとらえる鋭い観察眼と、それを可能にする落ち着き。そこにカーナーの確かな才能を見いだすのは容易かった。

その『Yesterday’s Gone』に続くセカンド・アルバムこそ、『Not Waving, But Drowning』だ。前作に引きつづき、カーナーの日常に根ざした言葉が紡がれている。歳を重ねることで見えてくる風景や、愛に友情といったものだ。特筆するとしたら、ジョーダン・ラケイが参加した“Ottolenghi”になるだろうか。タイトルは、ヨタム・オットレンギというシェフが由来だそう。料理好きなカーナーらしいセンスだ。

甘美なエレピから始まるサウンドは、リスナーの耳を優しく包む。だが、歌詞を聴いてみると、なかなか理解されない孤独や苦しみを描くなど、シリアスな側面も目立つ。元気なフリをしなければいけない辛さや、そのフリを求めがちな社会といったものもちらつく。カーナーといえば、ADHDや難読症(ディスレクシア)を公言しているが、そうした自身の経験を吐露したのが“Ottolenghi”だ。

作品全体のサウンドは、前作よりも要素を絞った印象だ。太いキックが印象的なヒップホップ・ビートを基調にしながら、ジャズの要素を色濃くしている。

多くのゲストもこの方向性を助長する。ジョルジャ・スミス、トム・ミッシュ、ジョーダン・ラカイなど、そのほとんどがジャズを背景に持つアーティストだ。前作の多彩さに惹かれた筆者としては、引きだしの多さが影を潜めたようにも聴こえてしまう。そこにサウンド面での成長や進化を見いだせると言ったら、嘘になるだろう。とはいえ、さまざまなものが見えすぎてしまうせいで、生きづらさを抱く者たちへの励ましであふれる言葉は、筆者の心に深く突き刺さった。それは嘘じゃない。

サポートよろしくお願いいたします。