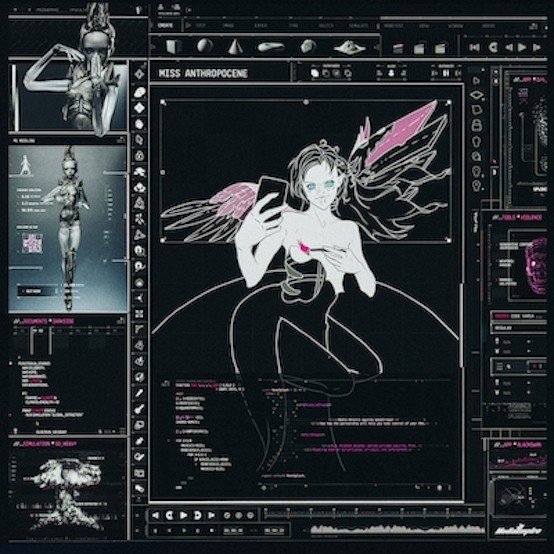

Grimes『Miss Anthropocene』

カナダ生まれのグライムスことクレア・バウチャーは、4ADからリリースの3rdアルバム『Visions』(2012)がキッカケで、世界的なポップ・スターになった。

このアルバムでグライムスは表現力を飛躍的に高め、メロディーを強調することで幅広い層に届くキャッチーさも得ている。1stアルバム『Geidi Primes』(2010)や2ndアルバム『Halfaxa』(2010)で顕著だったプロダクションの拙さもほとんどなく、スターダムにふさわしい才能の持ち主であると雄弁に示した傑作だ。

4thアルバム『Art Angels』(2015)でも、グライムスは爆発的な創造力を発揮した。『Visions』以上にポップでキャッチーな曲が多く、メロディーも一度聴けば覚えてしまうほど耳馴染みがいい。ビートがテイラー・スウィフト“Shake It Off”を想起させる“Flesh Without Blood”など、上質なポップ・ソングが揃っている。ヴァンパイアのギャングの視点から書かれたという曲群は、寓話的と言える。

一方で、『Art Angels』はグライムスのパーソナルな顔も覗かせる。そのことは、このアルバムの最終曲“Butterfly”の一節を聴けばわかるだろう。

〈If you're looking for a dream girl I'll never be your dream girl(もしあなたが理想の女の子を探しているとしても 私はあなたの理想の女の子には絶対にならない)〉(“Butterfly”)

これはヴァンパイアのギャングはもちろんのこと、グライムスの言葉でもない。大観衆の前で纏うグライムスと呼ばれる鎧を脇に置いた、クレア・バウチャーという人間の勇ましい言葉だ。誰にも縛られず、自分の価値観を貫くその姿に励まされた者もいるだろう。

“Butterfly”を聴いて、グライムスといえば率直な発言でも注目を集めてきたと思いだしたのは筆者だけじゃないはずだ。性差別を受けたせいで音楽業界には幻滅したと語り、《女性アーティスト》に対する偏見にも怒りをたびたび示すなど、言うべきことはハッキリ言ってきた。

筋萎縮性側索硬化症協会への寄付を募る活動として、日本でも話題になったアイス・バケツ・チャレンジを拒否したこともあった。拒否した理由について、グライムスは当時のカリフォルニア州における水不足問題を引きあいに、そのような問題があるなかで水を浪費するのは適切じゃないと語っている。

代わりにグライムスは、世界中のさまざまな問題を解決するためには教育が重要だとして、マララ基金に寄付をした。大きな潮流に飲みこまれず、独立した思考ができる聡明さを持つ者だとわかるエピソードだ。

グライムスの最新アルバムは、『Miss Anthropocene』と名づけられた。グライムスいわく、本作は「擬人化された気候変動の女神についてのコンセプト・アルバム」だそうだ。

タイトルは地質学の用語から取られている。人類が地球に影響を及ぼした想定上の地質時代は“アントロポセン(人新世)”と呼ばれ、それを気候変動の女神が名乗っているというわけだ。

気候危機への早急な対処を訴えるグレタ・トゥーンベリなど、いまは環境問題に関心を持つ者が目立つ。ファッション界でも、GMBHやティツィアーノ・グアルディーニといった、環境問題に取りくむブランドが注目されている。そうした流れを汲んだという意味では、社会批評の側面もあるシリアスな作品だ。

このシリアスさはサウンドにも表れている。陽気でアッパーな曲が並んでいた前作とは違い、ダークで重苦しい音が多い。

たとえば、オープニングを飾る“So Heavy I Fell Through The Earth”。コクトー・ツインズやエンヤが脳裏に浮かぶサウンドスケープは、たおやかな雰囲気を醸している。しかし、深淵から聞こえるゴーストの呼び声みたいなヴォーカルはダークな雰囲気を漂わせ、リスナーに緊張感をもたらす。

続く“Darkseid”も曲名どおりダークだ。『Art Angels』にも参加した台湾のラッパー潘PANを迎え、強烈なベースが響きわたるインダストリアル・サウンドを鳴らしている。潘PANのパートは、自らこの世を去った彼女の友人についてラップしているという。雰囲気だけでなく、歌詞も仄暗い感情が渦巻いている。

死の匂いは“Delete Forever”でも嗅ぎとれる。バンジョーの音が印象的なそれは、本作の中では明るめの曲調だ。しかし、リル・ピープが薬物の過剰摂取で亡くなった日に書かれたという背景は、曲調とは違いシリアスだ。歌詞のほうも、ドラッグに手を出す若者へ向けた苦々しい想いが込められている。かつてグライムスはブログで、ドラッグが原因で友人を亡くした際の辛さを綴ったことがある。さらにハードドラッグにも批判的だったりと、ドラッグに対しては辛辣な態度をとってきた。この背景を知る筆者は、“Delete Forever”を聴いて心が引き裂かれる想いに襲われた。

壮大な寓話的コンセプトがあるにもかかわらず、本作に収められた曲はパーソナルなものが多い。気候危機をはじめとした現実の諸問題が滲む瞬間はあっても、それが精巧な比喩として表現されることはない。強いて言うなら、本作は現実の諸問題を寓話に置きかえ、それに対する個人的な想いを綴った作品かもしれない。寓話とパーソナルの組みあわせに注目すれば、『Art Angels』の方向性を色濃く残した作品とも言える。それをグライムスの作家性として楽しむのも一興だ。

とはいえ、死や哀しみ、恐れ、不安といった情動が這いずりまわる内容は、これまでの作品と比較しても異色度が高い。“Before The Fever”で歌われる、〈This is the sound of the end of the world(これは世界の終わりの音)〉という一節なんて、諦念に塗れていて驚かされる。そこに筆者は、社会問題にも積極的に言及してきたグライムスの戸惑いを見いだす。次から次へと問題が噴出するせいで、思考が追いつかないことへの混乱に囚われた姿が目に浮かぶ。

だが、それは一縷の希望がうかがえる姿でもある。歌詞を聴くかぎり、這いずりまわる情動に向きあう姿勢を感じるからだ。その姿勢はまるで、死、哀しみ、恐れ、不安に浸るのではなく、これらの要素が自分の中にあることを認めて対峙することで、光は差してくるとでも言いたげだ。だからこそ本作は、おだやかな空気が印象的な“Idoru”で幕を閉じるのかもしれない。

本作はパンドラの箱みたいなものだ。さまざまな厄災が溢れる世界にもエルピス(希望)はある。それを求める泥臭さこそ、『Miss Anthropocene』の魅力ではないか。

サポートよろしくお願いいたします。