人は誰しも二面性を抱えている 〜タナダユキ『復讐』書評〜

※この記事は投げ銭制です。

怪物と闘う者は、その過程で自分自身も怪物になることがないよう、気をつけねばならない。深淵をのぞきこむとき、その深淵もこちらを見つめているのだ。(『ツァラトゥストラはかく語りき』フリードリッヒ・ニーチェ)

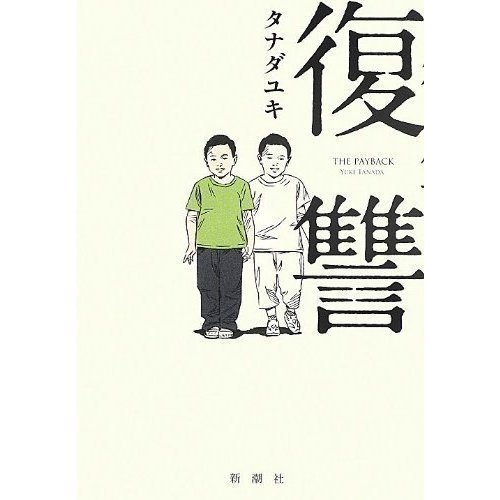

この言葉は、タナダユキさんの小説『復讐』を読み終わった後に思い浮かんだものです。タナダユキさんといえば、『モル』『ふがいない僕は空を見た』などを作り上げた映画監督として知られているかもしれませんが、雑誌『ダ・ヴィンチ』で小説『ロマンスドール』を連載し、それが書籍化されたりと、文筆家としても活躍されています。

そのタナダユキさんが新たに書き下ろしたのが『復讐』。ストーリーは、北九州の中学校に赴任してきた教師の舞子と、その舞子の生徒である祐也が中心となっていて、ふたりともそれぞれ別の殺人事件によって人生を狂わされた境遇にあります。そんなふたりが抱える複雑な心情やそれにまつわる機微を、舞子と祐也の物語を交互に読み進めながら見つめる、というもの。

舞子は兄が殺人事件を起こしたことで、そして祐也は幼い頃に弟が殺されたことによって、“殺人”という重荷を背負うことになってしまいます。舞子は加害者側、祐也は被害者側と立場は違うのですが、物語が進むにつれて、ふたりの苦悩や情動が徐々に交わっていくさまは読んでいで非常に面白く、同時に興奮/不安/恐怖が入り混じった何とも言えない居心地の悪さを読み手に抱かせる。それでも続きが気になって、ページをめくり続けてしまう。純粋な好奇心だけでは向き合うことができない物語がそこにはあるはずなのに。

例えば、テレビで殺人事件のニュースを見る際に、被害者に対して“かわいそう”という気持ちを抱きながら見ている人もけっこう多いと思います。でもその“かわいそう”には、他人事ゆえの“面白い”といった感情も混じっているのではないか? こうした疑問は『復讐』の至るところで暗喩的な形として表れているのですが、その疑問が暗喩という皮を破り捨て顕在化するのが、次の一説です。

《単なる興味本位の書き込みが大半を占めていることがわかっていながら、『復讐』を『面白い』と捉える不特定多数の人の書き込みはやはり目についてしまい、所詮は彼らにとっては人ごとなのだから仕方の無いこととわかっていながらも、それでも思わずパソコンのキーボードを叩きたくなりました》(タナダユキ『復讐』254頁)

なぜ舞子によるこの一説が生まれたのか? それはぜひ『復讐』を読んで知ってほしいとしか言えないのですが、祐也が“皮”を脱ぎ捨てるまでの過程を経た後に発せられるからこそ、とても響くものがあります。そしてこの一説は、小説の中に存在するであろう傍観者だけでなく、『復讐』を“面白い”と読み進めていた読者にも向けられている。そうすることで、先ほど書いた“疑問”に向き合うことを読者に求め、読者を「彼ら」の立場に置く。

もちろん『復讐』は、読みながら“面白い”と思ってはいけない小説ではありません。平易な言葉を組み合わせながら読者の想像力を掻き立てるテンポの良さは、読み物として素直に“面白い”と思えるものです。

『復讐』が秀逸なのは、その面白さを“疑問”に向き合わせるための手法として使っていること。そんな『復讐』は、小説というエンターテイメントにできる最大限のことをやり遂げた作品だと思います。

ここから先は

¥ 100

サポートよろしくお願いいたします。