音楽評論家としての真実は人生に一回だけ

気持ち悪いので自分では書いたことはおろか、見たことさえないのが自分のウィキだ。周りからの情報によれば私はそれによると「音楽評論家」になっているようだ。ちょっと前なら「いや自分はもともと編集者なんですよ」とか思っていたものだが、もうどうでも良くなった。てか、編集者だなどと思っているより、そっちの方がいいわ。

その理由についてここでつらつらと考えたところで、そんなものを読まされる読者にとっては一円にもならないし、ろくでもない自己弁護を聞かさせるのがオチであろう。しかし先日、本を作っているのとはまた違うおしゃべりの楽しさを思い起こさせてもらった時に、「音楽評論家としては今は誰を評価しているのか?」と聞かれ、ハッとすることがあったから、そこから読者への何かつながりも見出せるのではないとの希望的観測で少し書くことにする。

私はその時「ビリー・アイリッシュでしょう」などと答えて慌てた。彼女については音楽もキャラも新しいし、具体的に書けと言われたらそれなりに書けるような気もする。ただそれは現場感覚も当事者の痛みも全くないよそよそしいものになるだろう。どれほど調べてまともにしようとしたところで、かろうじて培ったリテラシーだけの残骸となっていることを見抜かれるだろう。

5年前、デビッド・ボウイの訃報に接して追悼文を書けと、ありがたい申し出をしてくれた出版社があった。これで自分の仕事にある程度のけじめがつけられたなどと思ったものだが、肝心の原稿はと言うと青臭さと自己満でマイナス65点の35点というところだった。申し訳ありませんでした。何度もインタヴューして相手にも覚えてもらい、それなりの必殺の発言も取ったつもりだ。逆に英語圏の人ならばこれは取れないだろうという自負すらあった。だが、最終的に彼は彼方の人だった。

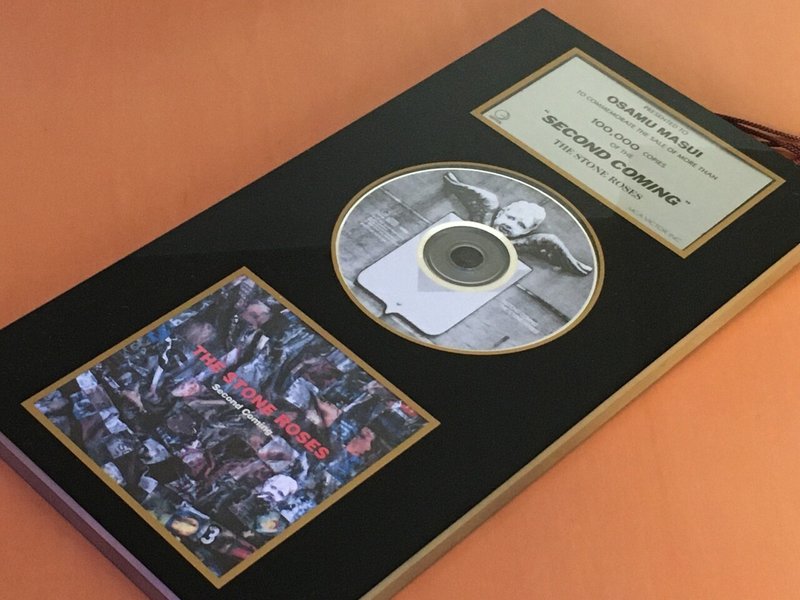

つまり私にとってはデビッド・ボウイは原点ではあったが、真実に近いものでは無かったのだ。真実に近いものは結局、ストーン・ローゼズだけなのだった。

ああいうシンクロ、自分の年齢と聴いたタイミング、社会的な立場や環境、何と言っても音楽の新しさとパワー、それらを感知して動き出す使命のような感覚。イアンとジョンの人となり。垢ぬけたグルーヴ。こうした総合的な奇跡の響きは人生で唯一ではなかろうか。以後、それをなぞらえて見せることは容易でも、真実に近いとの直感は現れ出ない。音楽の聞き手なら多分そういう、取り返しのつかない「真実に近い」史実があるだろう。ただしそれは一回だけだ。

生涯に一度の表彰状と言われている

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?