20240506 高島屋資料館がよかったです

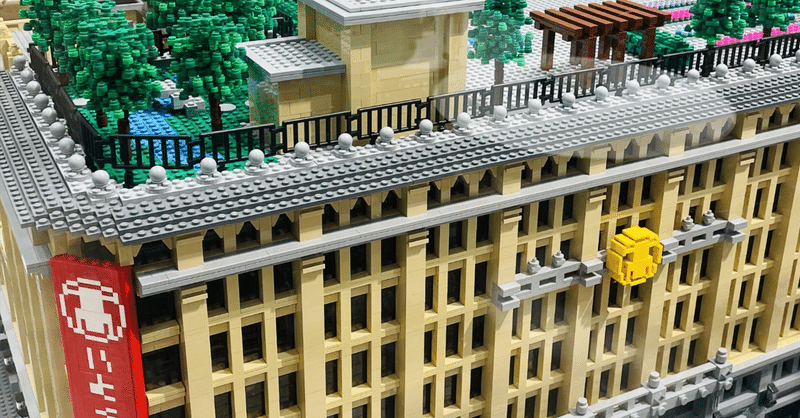

お昼過ぎになんばでの用事が終了。時間もあるのでふらふら散策しますかね~と歩いていたら高島屋東別館の中に高島屋資料館というのがあり、「人間 栖鳳」という企画展が無料で見られるのに気づいたので入ってみることに。

美術の知識は皆無なので「竹内栖鳳」という方がどのような人なのか全然知らなかったのですが、「人間 栖鳳」というテーマで作品よりかは「作者の人間性」を見せていく展示が面白くて、画学校の教員として勤めていたけど学校の仕事が忙しすぎて困っているから高島屋の社長に直訴しているところなどは身につまされました(笑)。

で、その後常設展にあたる「高島屋の歴史コーナー」も拝見しました。貧乏な私なのでデパートにはてんで縁がなく当然高島屋で買い物をした経験は皆無なので「ほほほ懐かしいザマス」みたいな楽しみ方はできませんでしたが、歴代の広告などをみると時代の変遷や当時の人々の暮らしぶりがわかって面白いなあと。

それで特に面白かったのが「バラのショッピングガイド・お歳暮のしおり」という小冊子が発行されていたようで、1971年の冬の冊子にあった「暮らしのカレンダー」の内容が面白かったです。

撮影可だったので撮影してみましたが字が小さくて読めないので以下文字起こししてみました。

12月3日に「臨時に休みます」とあって、12月6日も定休日があり、7日に「この日からタカシマヤは年内休みません」とあって、最近ライフワークバランスなどで販売系でも定休日を取るお店増えた気がしますが1971年のころはまだ定休日があったのだなあと。

では、牧歌的な時代だったのかと思えば、紳士服のイージーメードの年内締め切りは26日までOKみたいで、そんな急な対応ができるほど人員がそろっていたのだろうなあと。

そんなことを考えると、おせち料理のセットの注文も12月1日でまだ受け付けているし、クリスマスケーキの予約などは記載もないので、今のように「夏が過ぎたらもう年末関係の予約」みたいな時代ではなかったのだろうなと。

そして一番興味深いのは8日に「針供養」、13日に「正月事始め すす払い」、30日に「一夜飾りにならないように」などで、旧来の年中行事に関するものが結構多く乗っているのだなあと。

このあたり、1970年代という時代を考えると、金の卵などで地方から都会に出てきた人が多くいて核家族化が進み、家の中で年中行事を教わっていたら済んでいた時代から、親族ではなくテレビ雑誌などを通じて教わる必要が出てきた時代だからこその記述かもしれないなあなどと。

ちなみに「竹内栖鳳」でCiNii検索すると294件でてきて「竹内栖鳳 高島屋」調べると20件でてきました。

廣田 孝 2004 明治期後半から大正初期の高島屋における竹内栖鳳の立場. デザイン理論, 44, 79 – 88.

これとかが無料でpdf読めて面白そうだなあと。あと、高島屋は関係ありませんが竹内栖鳳で博論を書いている人がいてその全文が公開されていて絵もいっぱい引用されているのでこれはありがたいなあと。

【書誌情報】

持丸結衣 2017 竹内栖鳳の動物画. 九州産業大学博士論文.

なんだか興味がわいてきたのでこの博論読んで勉強してもう一回訪問してみようかなあと。

無料で入れる資料館なのに高島屋のハイレベルな接客スキルで対応してくれるのでこれを目にして興味を持たれた方はぜひぜひ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?