タワマン文学をやっつけろ_羊をめぐる冒険

暑い。ずっと暑い。

最近のnoteの書き出しはずっと「暑い」、しか書いていない気がする。札幌に住んでいることの優越感の半分以上を奪われた気がする。暑い。

今年の夏休みは10連休。近くの温泉に行ったり、実家に帰省したりしたのだけれど、基本的には本を読んで過ごすことになる。まとまった時間があると長編小説を読みたくなるのだけれど、私は読む小説の範囲がとても狭い。日本人作家なら村上春樹と司馬遼太郎。海外作家ならドストエフスキー。それをただ繰り返し読んでいる。イチローがずっとカレーライスだけを食べるように。つまらない小説を読んでがっかりするくらいなら、面白いとわかっている小説を繰り返す読むほうがいいと思うような、そんな保守的な人生を私は歩いている。

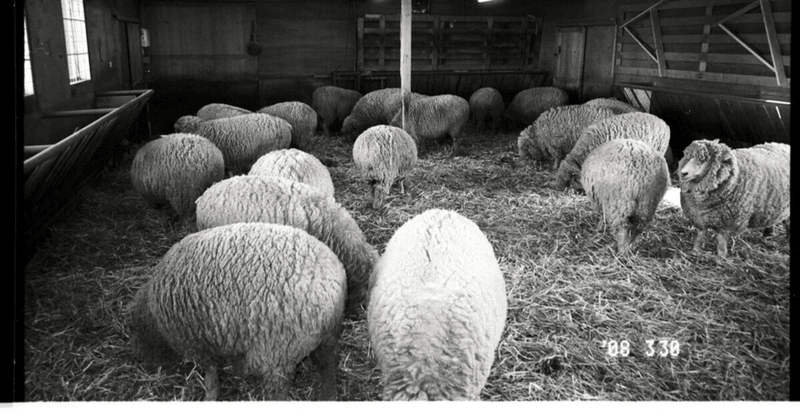

この夏休みは自分のkindleのライブラリをみて、なんとなく村上春樹「ダンスダンスダンス」を読み直した。びっくりするくらい全く内容を覚えていなかったけれど、村上春樹的なものはたっぷり詰まっていて、楽しく読むことができた(私は単純な人間なのだ)。その流れで、一つ前の「羊をめぐる冒険」をいま読んでいる。「羊をめぐる冒険」はデビュー作の「風の歌を聴け」、そのあとの「1973年のピンボール」と合わせて村上春樹の初期3部作の一つ言われる作品だ。どう読んでも「羊をめぐる冒険」と「ダンスダンスダンス」は直接的につながっている話なのに、4部作とは呼ばれない。ベートーベンでも「後期3大ソナタ」とか言われるように、なんとなく、3つでまとめるのが凡庸な人間たちのやることなのかもしれない。

「タワマン文学」というジャンルがあるという。

世間一般で言われる「成功」に対する羨望、嫉妬、生き苦しさ・・・。社会に出ても学歴どころか、高校時代のセンター試験の得点や模試のA判定の話をし続ける人たち。そんな成功の基準のさきにある、タワーマンションの成功物語と、タワーマンションに住む人たちの格差。誰かと比較可能な「成功」。そもそも成功とは、誰かと比較できる基準がなければ、成功とすら呼べないのだろう。誰かより優れていると客観的に示すことができる内容こそが彼らの「成功」なのだ。予備校の模試のA判定のように。それが何の意味も持たないことを誰もが知っているとしても。

村上春樹の小説の主人公は、そんな成功を全部台無しにしていく。「羊をめぐる冒険」の「僕」は、共同経営者としての立場をあっさり投げ出して会社を辞めて北海道に向かう。成功のように見える「何か」は、村上春樹の小説の中では捨て去るべきものとして描かれる。最初からそれは捨て去るべきものなのだ。タワマン文学において価値あるものとして大事にされるもの、自分の価値として抱え込まれるもの。そんなものを1970年代に20代を生きる主人公はあっさり捨て去る。

他人と比較することで初めて実感できる成功にいったいどんな意味があるのだろうか。他人にうらやましがられる人生に、いったいどんな価値があるのだろうか。

成功のことは取り合えずおいておいて、

私は今を生きる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?