「ヴァンサンへの手紙」とは何か。

あるレッスンの場でろう者や聴者が集まってお互いに目で語り合うように交わしながら、手話で、音声で、歌い合っている。

それぞれが歌い終わる瞬間の歌い手の目や表情から感じる、何とも言いようがない高揚感と密接な一体感のある空気。

手話の歌い手であるろう者のレベントも最後には微かに微笑んだように口角をあげるけれど、やはりどこかある一種の寂寥感を漂わせてもいる。

そんな風景に触れていると、突然真っ暗になり、”稽古をする人々の話し声”という白く無機質な文字列が無慈悲に流れた。

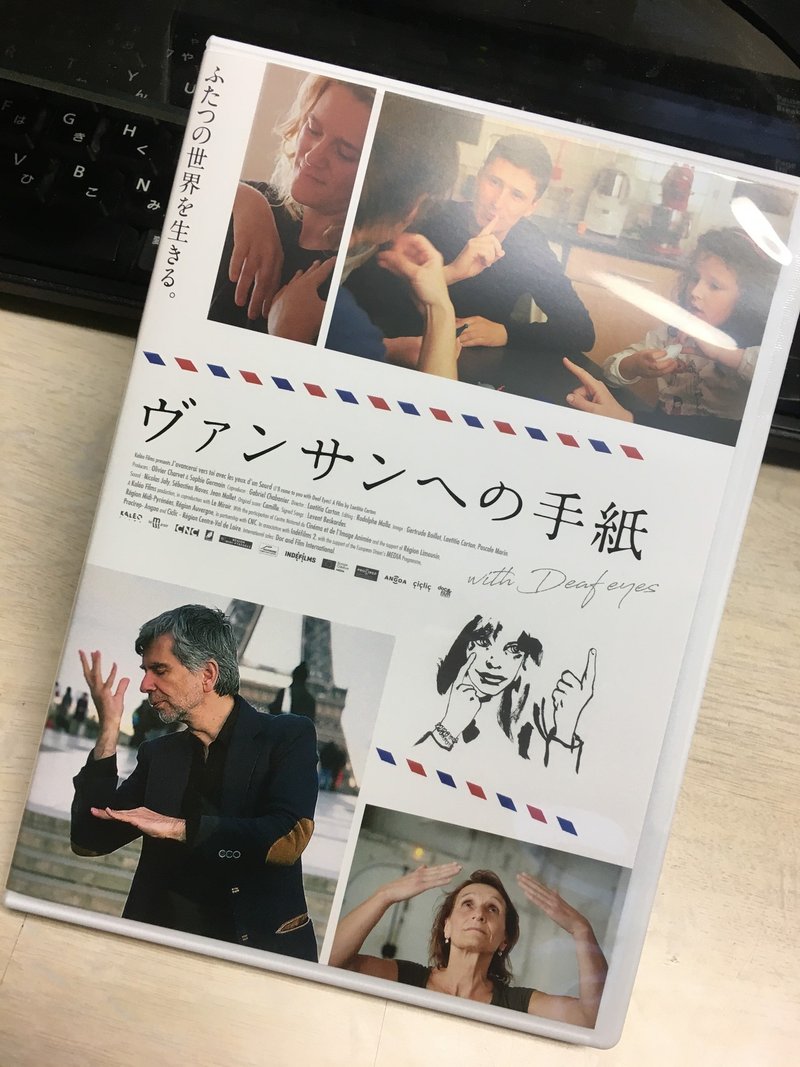

これは、フランスで制作された映画「ヴァンサンへの手紙」の最後のシーン。このシーンは本当に何度見てもとても切なく印象的だ。聴者であるフランス人のレティシア・カートン監督の作品。この作品は、レティシアの友人であるろう者のヴァンサンが突然命を絶ったことで、彼が存在していた意味を、彼が生きてきた世界を、深く知ろう、そこから何かが見えるに違いないー、そういう動機で作られた。映画のタイトルにもそれが現れている。

彼女は、聴者でありながら、ろう者の手話を学び、ろう者コミュニティに参入し、ヴァンサンをはじめとする様々なろう者の語りを、その人々の存在を慈しむようなまなざしで、時には本質を深く捉えるようまなざしでとらえ、これらの語りを儚く美しい映像とともに表現している。この映画は、2017年4月に東京で上映され、最近DVD化された。

映画に登場するろう者たちは語る。手話を身に付ける機会を奪われた悲しみ。ろう学校で音声言語を身に付けることを一方的に余儀なくされたことへの怒り。今もなお抑圧し続ける聴者マジョリティ社会の不条理にふたたび怒りを持たざるを得ない苦しみ。そうした様々な感情が入り混じった語りを、彼女は、正面から、淡々と聴いている。彼女は、その語りに対して何か批評家のようにコメントをすることはしないし、ろう者にこう語ってほしいとも要求しない。むしろ、ろう者が零れ落ちるように語るのを待ちながら、ろう者の目を見つめている。哲学者の鷲田清一さんは、このように語っている。

苦しみの語りは語りを求めるのではなく、語りを待つひとの受動性の前ではじめて、漏れるようにこぼれ落ちてくる。つぶやきとして、かろうじて。(「聴く」ことの力: 臨床哲学試論, ちくま学芸文庫))

そうして零れ落ちたろう者たちの語りには、自分の内面にある様々な感情や経験を回収しきれず、今もなお苦しみ、あるいは痛みを何かが起こった時に起こさせるものとしてあり続けているように感じられる。その時に、いつも女性哲学者カトリーヌ・マラブーの語る「新しい傷」が思い起こされる。彼女もまたフランス人だ。「新しい傷」とは、社会学者である大澤真幸さんの解説によれば、次のようなものであるという。

誰かが、リスクと呼べるような、さまざまなひどい出来事に遭遇し、心身に傷を負うとする。ところが、その出来事に遭った被害者が、その傷を、どうしても内面化できない。つまり、それを自分で受け入れることができない。自分の運命だったとか、仕方がないこととして、引き受けることができない。そのようなリスクが、新しい傷です。当事者にとって、いつまでも外在性や疎遠性を保ち続けているリスクが新しい傷です。(「正義」を考える-生きづらさと向き合う社会学, NHK出版新書)

ろう者(もちろん聴覚障害のある者全般も含めて)は、言語的に、社会的に、政治的に、文化的に、マイノリティとしての立ち位置に容赦なく置かれる。視覚障害当事者であり、障害学を主とする社会学者でもある石川准さんは、マイノリティについて、次のように語っている。

マイノリティとは、集団のなかで、異質な者、普通でない者、いるべきでない者とみなされ、差別や排除の対象とされる人々のカテゴリー。

聴者の家族や友人などがいる音声コミュニケーションの場やマジョリティ中心の政治の場では突然理由もなくその場から排除されてしまう。その度に、どうして?と困惑、悲しみ、怒り、無力感、やるせなさ、様々な感情が湧き上がる。その場から回避しようと思っても、そのリスクは常にその当事者の外にあり続ける(外在性)のだから、また不可避的に遭遇する。しかもそれは当事者がコントロールできないのだから、いつも手の届かないところにあり続ける(疎遠性)。こうして何度も傷負い、またリスクに出会っては傷負う、そんな「新しい傷」を負う経験をどうしようもなく重ねている。しかたないのだと納得できるものでもない。このように物語化できないリスクが「新しい傷」であるという。ろう者たちの語りは、まさに「新しい傷」の語りでもある。私たちは、そうした「新しい傷」の語りを聞く機会があまりにも少なすぎるように思う。

そうした「新しい傷」が幾重にも語られつつも、最後のシーンではマジョリティである聴者とマイノリティであるろう者が、今は亡き友人ヴァンサンへの想いを、「音楽」を媒介に、しかもお互い自分の母語である言語で、即興的なアンサンブルで、美しく、力強く、歌う。その様は、新たな対話の可能性を模索し、まだ希望は残されているように感じさせるもの。

ところが、その直後に、突然「暗闇の中の白く無機質な文字列」に切り替わる。お互いが「つながり」を実感できても、突然マイノリティである者にとってその「つながり」が一方的に断ち切られ、追いやられてしまうことがあることを象徴しているようだ。マイノリティにとっては、ようやくマジョリティと対話できたと思っても、どこかで自分の存在する意味や生きる時間がその瞬間に無意味化、空虚化されてしまうことが起きる。そこを看過しないことだ、という異文化理解と人間理解につながるメッセージが含まれているように思う。

そんなふうにマイノリティであるろう者の「物語化」できず抱え続けている心理の深層にあるリアリティを、聴者であるレティシア・カートン監督は、一見残酷のようで、しかし愛情と慈しみのまなざしで丁寧に鮮やかに映像化してくれていると感じる。マジョリティとマイノリティの、見えざる「境界」まで。ろう者の「新しい傷」がリアルに伝わる、素晴らしい映像作品だと思う。マジョリティでもある聴者がここまで表現できるものなのか…と感嘆するしかない。これから、全世界に、レティシア監督のような「友人」がもっと増えればと切に願う。

同時に、マイノリティのなかに隠された「新しい傷」の語りこそ、人類の「多様性」あるいは「共生社会」が声高に(それも、ある一種の流行のように)叫ばれている現代社会において「重要なことば」として発せられていると感じる。マイノリティとは何か、マイノリティはどのように生きているのか、そして、マジョリティとマイノリティの境界において私たちはどのような人間であることが大事なのか、を根源から問うている。

そうして、ヴァンサンやろう者たちの声は私の声なのだ、と感じることで、初めてこの作品は、「ろう者のドキュメンタリー映画」であることを超えて、「人間とは何か」と誰とでもつながる本質的で哲学的なメッセージを内包したものとして現れてくる。私たちは、相手の語りを零れ落ちるように待つ人になれているのだろうか。