【MBA/体験記】第27話「ことばよ花咲け」

こんにちは、白山鳩です! クルッポゥ!

前回の『能ある鳩はMBA』では、

オンラインでの授業中に、生徒たちは裏でいったいどんな話をしているのかについて書いてみました。

今回は、「ビジネススクールの授業を乗り越えるためには、教科書の10倍のマンガを読め!」という、

シラバスに載せようものなら削除間違いなしの内容について語ります。

1つの記事あたり、だいたい5分で読めますので、お気軽にスクロールしてみてください!

「ビジネス大喜利大会」のための一般的なコツ

さて、鳩が通っていたビジネススクールの授業では、「ケース・メソッド」という方法がとられています。

ある企業や人物を主人公とした「ケース」を用い、その状況の追体験を通して、さまざまな教訓や学びを与えようという授業手法です。

鳩のビジネススクールでは、授業中の発言が成績の5割以上を占めることから、授業で生徒が「ちょっといいこと」を発言して差別化しようとする傾向にあることは以前の記事で述べました。

これを鳩は「ビジネス大喜利大会」と呼んでいます。

この大喜利に応えるポイントは以前、別の記事でまとめました。

抜粋すると、次の3つです。

①生徒の意見に乗っかり、別の視点を発表する

②先生が誘導したい方向を探り、伏線を利用する

③ケースのキーワードは何か

簡単に補足すると、

「授業中、生徒の話をよく聞き、これを利用しながら『追加/反論』などで別の視点からの発言をする」

「先生が授業を通して何を教えたいのかを推測し、授業中に先生が強調していた言葉を用いて発言する」

「ケース全体の本質を表すようなケース中のキーワードを用いて発言する」

と、良い成績が得られる傾向にある、という内容です。

授業では、具体的な話に入り込みすぎて、

「いったい、何についての授業だっただろうか……?」

となる瞬間が多々あります。

そのようなときには、立ち止まって抽象的に考える力が重要だ、というわけですね。

とはいえ、この抽象的な力を養うのは一朝一夕ではいきません。

しかし、そんな身も蓋もないことを言われてしまっては、みなさんも「そいつは俺が困る」と言いたくなることでしょう。

そこで鳩は今回、具体的かつ画期的な手法を提案することにしました。

これでみなさんも今日から大喜利芸人としてあらゆる難題に応えられること間違いなしです。

マンガのパロディで大喜利に備えよ

マンガのパロディで大喜利に備えよ……。

初めてこのマガジンの記事をご覧になった読者の方には、

「果たして自分はビジネススクールの体験記を読んでいるのだろうか」

と、noteの迷宮に迷い込んだような気分になるかもしれません。

しかし実はマンガのパロディこそが、

「(一見)オリジナリティのある視点視座」を授業に提供しながら、

かつ手っ取り早く自分を鍛える方法なのです。

たとえば組織において、

「改革が必要だという声が従業員の誰しもから聞こえてくる組織の中で、リーダーが耳を貸さないのはなぜなのか」

という議論があったときは、こんなシーンを参照して発言してみましょう。

「もしかすると、リーダーは従業員のことをいつの間にか、同じ組織の一員ではなく『余計なことを言う敵』だと思うようになったのかもしれません。

リーダーシップを発揮しようとする自分に反発するいろいろな従業員を見ていくうちに、『従業員は一種の異常者、敵だ』と思うようになったのではないでしょうか」

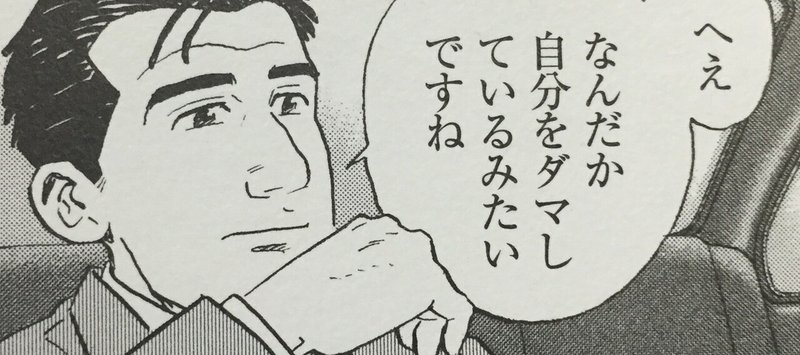

また、意思決定に関する議論をしているときは、こんなマンガのシーンが役に立つかもしれません。

「意思決定をする人が『良いものなら何でもいい』と口にすることがあると思うんですけど、これは実は信用できないと思うんです。

実は、人には隠れた価値観があるということですね。

たとえば、若い従業員の出してきたアイデアはガキ臭くて嫌いだとか、

あまり華が無い即席の牛丼みたいなアイデアも間抜けすぎて嫌いだとか。

時間が過ぎていくと、焦燥感でますます議論は感情的になるので、事前に『判断軸』を出しておくことが重要だと思います」

といった具合です。

いかがでしょうか。

マンガをパロディするのは自分なりの示唆を出すためのフックになりませんか?

だから、授業の予習をしているときについついマンガを読んでしまうのだって、自分の意見を出すためには悪いことではないのです!!!!

ユーモア欠乏症のおじさんには日経新聞を

ここまで、パロディの力について語ってきました。

もちろん授業中にわざわざ、

「これは『救急戦隊ゴーゴーファイブ』からの引用ですが!!」

と自分の発言の出典元を述べる必要はありません。

自分なりのやり方として、そっと自分の中に「パロディ」という方法を持っておけばよいでしょう。

しかしこの記事を読んで、

「そんなちゃらちゃらした授業の受け方などけしからん!」

とお怒りになる人がいるかもしれません。

「自分は、高い金を払って真面目に授業を受けに来ているのだ!」

という認知が、マンガのすばらしさを理解する邪魔をしているのでしょう。

そして実際に、

「おまえたち、ちゃらちゃらした考えはけしからん!」

と口に出してしまうおじさんもいます。

そういう人はマンガではなく既存の権威に弱いので、あなたが発言するときはいつも、

「まあ、これは日経新聞に載っていたんですけどね」

と付け加えると良いでしょう。

また、そんなおじさんを褒めるときには、おじさんの発言に対し、

「ああ~ちょっと前の日経新聞に載ってましたね、それ」

と言えば、間違いありません。

おじさんからちょっと難しい話をされて受け答えに困るときは、

— 白山 鳩/note連載中 (@mbapigeon810) April 30, 2021

「ああ〜ちょっと前の日経新聞に載ってましたね〜」

と答えれば、日経に載ってようと無かろうとその場を切り抜けられるのでオススメです。

本当に載っていて、おじさんがその記事を読んでいれば、「よく知っているね! あの記事では~」と勝手にペラペラしゃべってくれます。

もし載っているかどうかわからなくても、誰もそれを確かめる術はないので、

「おまえ、ウソをつくな!」

と、おじさんから怒られる心配はありません。

なんなら、「ああ、確かに載っていたね!」と知ったかぶったおじさんは勝手に自分で自分自身をダマしにかかるかもしれません。

加えてこの言葉のおかげでおじさんはあなたのことを、

「おお君も、インテリビジネスパーソンが読むあの日経新聞に月々5,000円を支払っている同志か!」

と、好意的に見てくれること間違いありません。

習慣とストックが質の良いパロディを生む

さて、パロディの話に戻りましょう。

人生においてマンガをパロディするにはどんな準備が必要でしょうか。

「頭の中に記憶の宮殿を築け!」

と、『羊たちの沈黙』のハンニバル・レクター博士ばりの大仰なことをしなくてもよいでしょう。

鳩は主に2つの方法があると思っています。

①パロディをする習慣を作る

鳩には年上の兄がいて、小さいときからよくマンガについて語り合っていました。

(年上の兄の対偶はもちろん、年下の姉です。

豊かな表現ですが、ここでは深入りするのは止めておきましょう)

兄の書棚には『グラップラー刃牙』だとか『ヘルシング』だとか『こち亀』だとかのマンガがよく並んでいました。

その影響から、鳩はいつも日常会話にマンガの1コマを引用しながら兄や友人と会話していました。

なんともオタクくさいエピソードですが、この幼児期の「訓練」がMBAの授業で役に立ったわけです。

我が子を立派なビジネスパーソンに育てたい親御さんはぜひ日々の教育に取り入れるべきでしょう。

②マンガの1コマをストックしておく

普段からマンガを引用する癖があったとしても、

いざというときに引用したいマンガを思い出せないときには、なんとも歯がゆい思いがするものです。

そこで、マンガを読むときは普段からお気に入りのコマをストックしておきましょう。

そうすれば、授業で退屈を感じたときに「自分のストックしているマンガのシーン」を見返すことで、来るべき大喜利のシーンに備えることができます。

このような「習慣」と「ストック」によるパロディは、最初こそパロディ、二番煎じに過ぎないかもしれません。

しかし、人間とは決して、自分一人で発想はできないのです。

あるときは何かを師とし、あるときは何かを触媒として、自分の考えを発信しているうちに、自分の中に自分だけの発想が降りてくる。

その日が来るまで、「習慣」と「ストック」を愚直に繰り返していくと、いつかいいことがあるかもしれません。

もちろん、「マンガを引用すれば必ずいい発言ができる」という万能のものではないのであしからず。

次回、能ある鳩はMBA第28話「卒論たちの沈黙」

お楽しみに。

to be continued...

参考資料

・挿入マンガ①⑩:横山光輝『三国志』(潮出版社)

・挿入マンガ②:長谷川哲也『ナポレオン -獅子の時代-』(少年画報社)

・挿入マンガ③:牛次郎(原作)ビッグ錠(作画)『スーパーくいしん坊』(講談社)

・挿入マンガ④:吾峠呼世晴『鬼滅の刃』(集英社)

・挿入マンガ⑤⑥⑨:久住昌之(原作)、谷口ジロー(作画)『孤独のグルメ』(扶桑社)

・挿入マンガ⑦⑧⑪:島本和彦『吼えろペン』(小学館)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?