【ビジネススクール/MBA/体験記】第29話「頼むからハイコンテクストにしてくれ」

こんにちは、白山鳩です! クルッポゥ!

前回の『能ある鳩はMBA』では、

MBAのための修士論文を書くにあたってのポイントについて語りました。

今回は、ビジネススクールにおける、ハイコンテクストな人々とローコンテクストな人々の間に生まれる軋轢について語ります。

1つの記事あたり、だいたい5分で読めますので、お気軽にスクロールしてみてください!

高・低文脈文化

さて、みなさん「ハイコンテクスト」「ローコンテクスト」という言葉をご存じでしょうか。

とりあえず、知らない単語があったときには「○○ wiki」で検索してみるという、とても研究者にはなれなさそうな姿勢の鳩が調べてみたところ……

高・低文脈文化

高・低文脈文化(こうてい ぶんみゃく ぶんか)とは、高文脈文化と低文脈文化をまとめて呼ぶ際の用語。

wikipedeia「高・低文脈文化」(2021年7月18日閲覧)

なんだか「トゲナシトゲアリトゲトゲ」みたいなタイトルに不安がよぎります。

「高文脈文化=ハイコンテクストなカルチャー」

「低文脈文化=ローコンテクストなカルチャー」

とのことです。

まだまださっぱりわかりませんので、とりあえず、wikipediaに書いてある内容をまとめますと……

○ハイコンテクスト

・以心伝心の文化

・抽象的な表現での会話が可能。

・受け手の誤解などによる情報伝達の齟齬も生じうる。

・代表例:日本語

○ローコンテクスト

・言葉に表現された内容のみが情報としての意味を持ち、言葉にしていない内容は伝わらない。

・具体的な表現中心。

・会話の中に全ての情報が入っているため、行間を読む必要がない。

・代表例:ドイツ語

とまあ、こんな感じでしょうか。

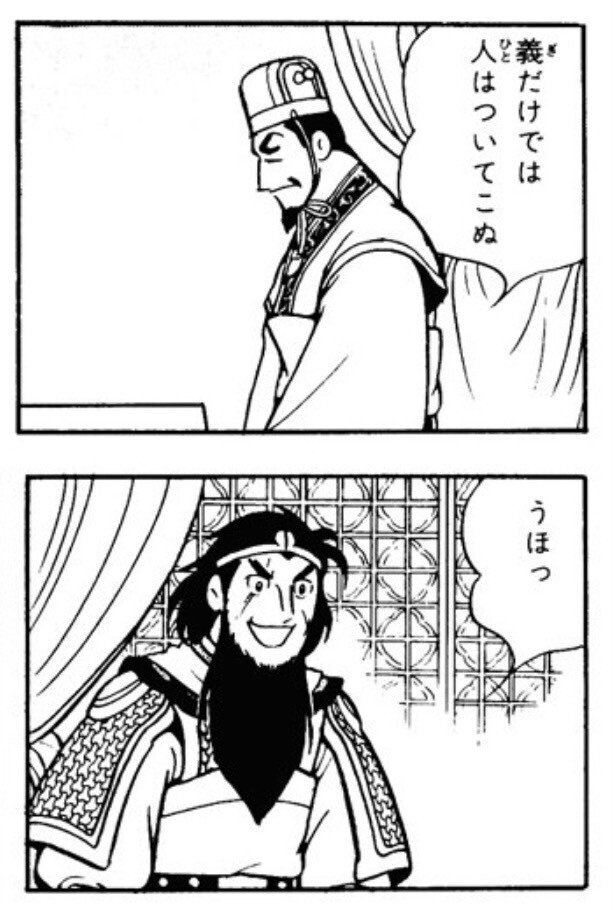

例を出してみると……

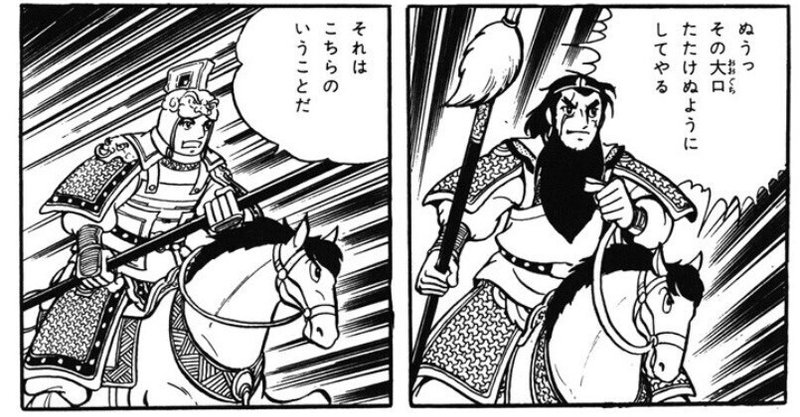

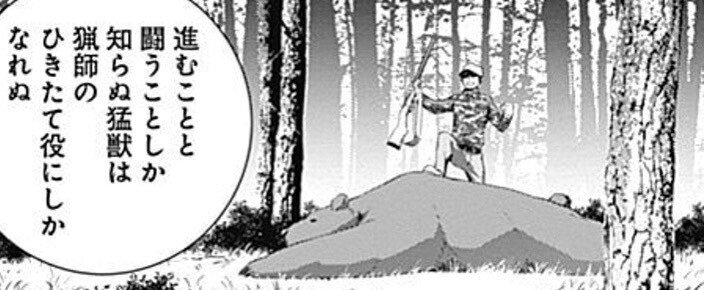

この2コマにどのようなつながりがあるかをすんなり理解できる方は、相当なハイコンテクスト・カルチャーに所属していると言えるでしょう。

ハイコンテクストの文系、ローコンテクストの理系

勝手な偏見で申しますと、

ハイコンテクストは文章読解に強い文系が、

ローコンテクストには数字を読み解くのに強い理系が、

それぞれ多く所属していると、鳩は思っています。

ある日、広告やブランディングを中心としたマーケティングの授業が終わった後に生徒だけで懇親会をしていると、

「とても良かった!」と絶賛している生徒がいる一方、

「授業内容が意味不明だった」と混乱している生徒に分かれていたことがあります。

鳩の通っていたビジネススクールではケースメソッドといって、

「とある企業を主人公とした物語を読んだ上で、その企業がなぜ物語中のような選択肢を取ったのか」

といった内容を検討していきます。

混乱していた生徒たちからは、

「なんだかわけのわからないことを言っている」

「授業中の答えの導き方がセンター試験の国語みたいだ」

「風が吹けば桶屋が儲かるみたいなこじつけじゃないのか!」

という声が多かったです。

鳩は、授業に満足している側の生徒だったので、

「いや、そんなにひどく言うほど、私は悪い授業だとは思わなかったのですが……」

と口が滑り、周りの不興を買っていることに気づきましたが、時すでに遅し。

しょうがないので、そのまま意見を続けました。

「たしかに国語のセンター試験には悪問もあるけど、基本的には消去法で回答できると思っています」

「今回の授業でも、先生の導いた回答はケースに書いてある部分から、読み解けないことはないと思いますよ」

「僕はむしろ、理論的にせよ、答えを出すまでに長く複雑な行程を経ないといけない数学の方がちょっと……」

と、さらに口を滑らせ、ハイコンテクストVSローコンテクストの戦争を巻き起こしてしまいました。

大喜利をわかっていない生徒、誘導する先生

さて、「ビジネススクールの授業は、一種の大喜利である」というのは、このマガジン内の記事でも、鳩はたびたび主張してきました。

そして、大喜利で笑いをとるには、コンテクストをいかに読み取るかが重要です。

ハイコンテクストで抽象的な話に終始してしまうと、

(結局、何が言いたかったんだろう……?)

という空気に包まれます。

一方、自分で自分の逆を説明するがごとく、

「いまの回答のどこがおもしろかったかというと……」

と、具体的な説明に持っていくのが下手だと、途端に白けます。

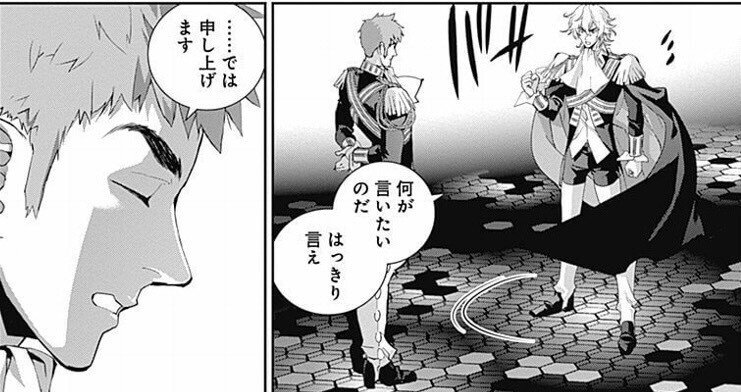

なお、ハイコンテクストが行き過ぎて、焦点が合わなくなると、

「先生がもうほとんど答えを言っているのに、全然違う話をしだす」

という事態が発生します。

こういう生徒はたいていの場合、「大喜利の答え」を知っている生徒の引き立て役に終わってしまうものです。

ビジネススクールでは、文脈関係なしに自分の答えが言えればそれでいいと勘違いし、

「自分の会社ではこういう事例が~」

と、急にケースと無関係の話を始める「弊社ではおじさん」がいるので要注意です。

一方、授業をデザインする先生側が、1つのコンテクストしか認めない場合だと、授業の満足度が下がるときがあります。

ご本人の中に唯一の正解があり、生徒とフレームが合わないまま授業が進むと、

「もう、答えを言ってしまいますけど……」

と先生が自分の「正解」で生徒に勝つことだけを考えると、これまで出てきた回答を無視して授業が進んでしまいます。

(それ、もうケース・スタディで学ぶ必要無いのでは……)

という空気が漂うと、先生の負けだと思っている鳩です。

こうして授業の満足度が下がると、授業の裏で生徒同士の不満足さの表れたコメントがLINEで飛び交うものです。

頭が良すぎたり意識が高すぎたりする人の用意する、

「なんか高尚なことは言ってるんだけど、結局何言ってんのか響かない」

タイプの授業やガイドライン、プレゼンテーションを、鳩は個人的に、

「賢者の残念なプロダクトアウト」

と呼んでいます。

その場にはいま、どんなコンテクストが流れているのか。

そして自分はどうすれば相手に気づきを与え、そして相手から気づきを得られるのか。

ビジネススクールのみならず、マーケティングや人間関係、あらゆることに通ずる要素がありそうです。

いやあ、コンテクストってなんだか人生みたいですね。

次回、能ある鳩はMBA第30話「ケースメソッド投げ師」

お楽しみに。

to be continued...

参考資料

・挿入マンガ①③:横山光輝『三国志』(潮出版社)

・挿入マンガ②:久住昌之(原作)谷口ジロー(作画)『孤独のグルメ』(扶桑社)

・挿入マンガ④⑤⑥:田中芳樹(原作)荒川弘(作画)『アルスラーン戦記』(講談社)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?