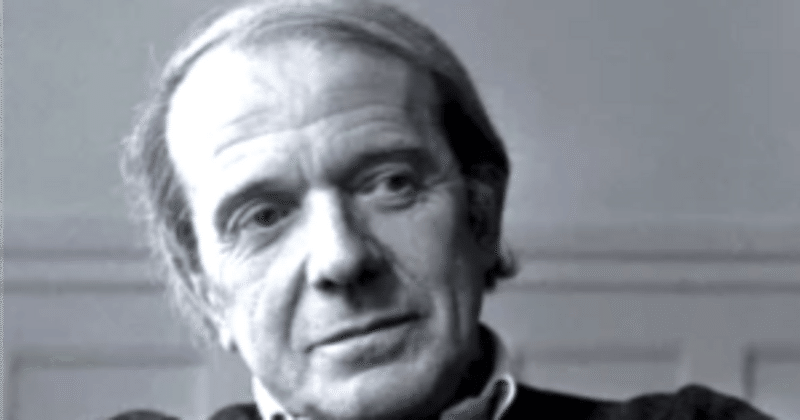

ジル・ドゥルーズ(生成変化とリゾーム)

肺の病と飛び降り自殺

次はジル・ドゥルーズ(1925〜995)です。ドゥルーズはフランスの哲学者です。精神分析家のフェリックス・ガタリとの共著の中で様々な概念を提出したことでも知られています。ドゥルーズは慢性的な飲酒癖があったと言われていますが、心肺機能が弱くアルコール依存になるまでは飲めなかったそうです。晩年は肺の病に苦しみ、寝たきりで呼吸器をつけた状態でした。最後は、苦しさから逃れるためか呼吸器を自ら外して自宅の窓から飛び降り自殺をしてしまいました。

「差異」と「同一性」

ドゥルーズは「差異」の哲学者だと言われています。差異の対義語は「同一性」ですね。つまり、ドゥルーズは「確固たる同質性」よりも「変化する差異」の部分に注目したとも言えます。

いきなり脱線しますが、現在のキャリア教育を見ていると「同一性」を重視しているなと強く感じます。つまり、「確固たる自分」を子どもの間に早々と見つけてしまって、あとは「就職へまっしぐら」という考えが透けて見えるような気がします。昔、流行した『世界に一つだけの花』もそういう価値観ですね。人にはそれぞれ「タネ」があって、それを育てていくというのは「すでにタネとして内包されている」ものを想定しています。いずれも直感的でわかりやすいですが、自分の中の「同一性」に自信が持てない人も当然いて、このような価値観は、そういう自分の同一性を見つけられない人を追い詰めてしまう力を持っているなと感じます。

キャリア教育の話だと、「子どもが想像できる職業」なんてたかが知れていて、そんな「狭い価値観」から「自分の同質性を決めて」しまってもいいものなのだろうかと心配になります。そして、それは「大学生」だって同じですね。「就職活動」というのが、「就職産業が提供する狭い世界」の中で「決めさせられている」ということに、ほとんどの若者は気づいていない。さらに言えば、「自分の適性を把握する」という方向性もおかしい。「確固たる自分」なんて、自分の中を探してもどこにもありません。自分にはいろいろな側面があって、それは状況やら文脈によって異なる、という方が僕にはしっくりきます。

僕には、教師としての顔と、父親としての顔と、友人と遊ぶときの顔と、他にも多種多様な「僕」がいて、その「差異」が「僕」という人間を構成している。そこから抽出された抽象的な僕の「同質性」を「僕」と呼んでもいいのかというと、それは怪しい気がします。

このようにドゥルーズの「差異」という概念を使って、自己分析をするのはなかなかおもしろいです。我々はついつい「自分の同一性」に目を向けがちですが、そこには「多様な自分」がいるということに気付かされるわけです。そして、これは、子どもたちにもそのまま当てはめることができるのです。

子どもたちの中にも「差異」がある

子どもたちだって「いろいろな顔」があるのです。「子ども理解」なんて言葉が現場ではよく言われていますけど、「子どもを理解するなんてできるのかな」と思ってしまいます。この言葉にも「同一性」への信奉が見えますね。子どもの中には「差異」があると思っている人は、「理解しよう」とは思えません。だって、理解しきれないから。子どもは学校以外にも世界があって、その世界の全てを把握するなんてできないし、そもそもする必要がないのです。「学校の中の子ども」だけなら理解できると思っているかもしれませんが、それだってかなりあやしい。子ども「だけ」の遊びの世界はかなり複雑であり、その関係性によって言葉遣いから上下関係までコロコロ変わるものです。そして、それは「時間と共に」変化していく。やはり、人には「確固たる同一性」みたいなものは無いのだと気付かされるわけです。

生成変化について

さて、ここで「生成変化」という言葉を出したいと思います。それは、ここまで「差異」という言葉に含めていた「変質性」のことです。事物は決して確固たるものではない。例えば、ピラミッドだって、2000年以上あのままではありますが、あと1万年も経てば崩れてしまうかもしれません。永遠不変なんてものは存在しないのです。それは、事物だけではなくて思考などの抽象的なものもそうですし、それはここまで述べてきた通りです。そして、その「生成変化」をポジティブに捉えていこうというのがドゥルーズからのメッセージなのです。

生成変化と作文指導

教育実践と「生成変化」を絡めて考えてみましょう。例えば、子どもたちに「作文」を書かせる場合、まずは子どもたちに「書きたいこと」を書き出させて、その後、「構成を考え」てから、「下書き」をして「清書」という段階を踏むと思います。でも、文章を書くというのは、そういう「一本道を歩く」ような工程ではありません。この文章だって、書く前から「書き終わりの姿」が想定されているなんてことは、まったくなくて、むしろ、言葉を紡いでいく中で、次なる言葉が「生まれてくる」ようなイメージです。それは、「1から10」まで決まっていて、それを順に出力していくといった類の作業とは全く別物ではないでしょうか。でも、先ほどの作文指導では、そのようなイメージで指導計画が立てられている。設計図を書いてから、本番の文章を書くというのは、あらかじめ「完成形」が浮かんでいるからこそできるわけですが、人が文章を書くのは、家などを作ることとはまったく別様の営みなのです。

つまり、少し抽象的な言い方をしてしまえば、人は「書きながら変化している」と言えます。だから、書く前には書き終わりが想定できない。言葉には繋がりがあるからこそ、「AからD」はいきなり描けない。「D」を描くためには、実際に「Aを書いてBを書いてCを書いてD」としないと、Dは生まれてこない。そういう価値観をもって作文指導にあたるのならば、「いきなり書いてみよう」という指導も無茶苦茶ではないことがわかります。それが難しい子とは「じゃあ、書く前に話してみよう」でもいいです。「流れ」さえ作れれば、あとは勝手に「流れていく」ようなイメージです。

子どもたちの中の「生成変化」

この「生成変化」の考え方は応用が効きます。例えば、生徒指導に関しても僕は「生成変化」をよく用います。学校の先生は子どもがする「悪いこと」を必要以上に責めてしまいがちではないでしょうか。「過去は変えられない」にも関わらず「どうしてしてしまったのか」を問い続けるのは、あまり意味がありません。だから、僕はむしろ「次はしないでね」という「未来に向けた」言葉かけを意識します。もちろん、これだけで万事解決ではありませんし、子どもは何度でも失敗してしまいます。でも、子どもは子どもなのですから仕方ありません。こちらも何度も「未来に向けた」言葉をかけてあげたらいい。変えられるのは過去ではなく、未来なのですから、教師は子どもたちの「未来を見据えて」声をかけてあげたらいい。「過去への反省」ばかりだと、子ども辛くなってしまいます。

リゾーム

ドゥルーズには「リゾーム」という概念もあります。これは、ツリーという「体系だった概念」に対して作られた概念です。リゾームとは植物学の用語で「根茎」のことで、横方向に生えていく「芝」みたいな植物をイメージしてください。いろいろな方向へ無秩序的に繋がっていく関係性のことを指しています。この概念には「繋がり」と同時に「切断」も含まれており、それを「非意味的切断」と呼びます。このような「関係性の中の無関係性」というのを、先ほども登場した千葉雅也は重視していると『現代思想入門』で書いていました。

たしかに、人は「関係することに疲れてしまう」ということはよくあります。「何度指導しても忘れ物が無くならない」なんて愚痴は先生からよく聞かれますね。教師はついつい「子どもたちを変えたい」と思い、働きかけるのですが、それが目に見える形で還元されることは少ないです。しかし、働きかけている以上、教師側には「期待」もあるので、その反動として「落胆」が教師も子どもも追い詰めることになります。教育の場なので「無関係」ばかりを強調しても如何なものかと思いますが、一方で、「関係性に疲れる」ことも考慮すると、多少の「無関係性」は、教師と子どもの関係性に「風穴をあける」という意味でも、頭の片隅に置いておきたい考え方ですね。

気楽に行こうぜ

そして、さらにリゾーム的に考えると、あなたの教師としての働きかけは「いま、ここ」で効果が見えなくても、子どもたちが将来、生成変化する過程の中で「関係してくる」ことだってある。そういう「気楽にいこうぜ」という気にさせてくれる哲学概念をドゥルーズから受け取ってみるのもいいですね。多くの哲学は人を暗い気持ちにさせがちなので。