書籍紹介『注文に時間がかかるカフェ たとえば「あ行」が苦手な君に』

『注文に時間がかかるカフェ たとえば「あ行」が苦手な君に(大平 一枝)』という本の紹介というか感想みたいなものです。

Xで流れてきたSTさんのポストからこの本を知りました。吃音の本というのはわかっていましたが、タイトルから「暗闇の世界を知るダイアログ・イン・ザ・ダークや、二足歩行者が少数派の世界を体験できるバリアフルレストランのような体験をするカフェの話なのかな」「もしくは、時間に追われる現代人に対すして、時間がかかることを前提にしたアンチテーゼみたいな内容なのかも」とふわっと想像していました。

僕は支援学校で働いています。吃音の子も場面緘黙の子も当然います。ゆっくりゆったり待つことや、絵カードや筆談、音声機器やそれらのアプリなど他の方法を探すことは僕らにとって当たり前のこと。「ゆっくり話してごらん」「落ち着いて」など話し方のアドバイスをしないなんてことも頭に入っています。

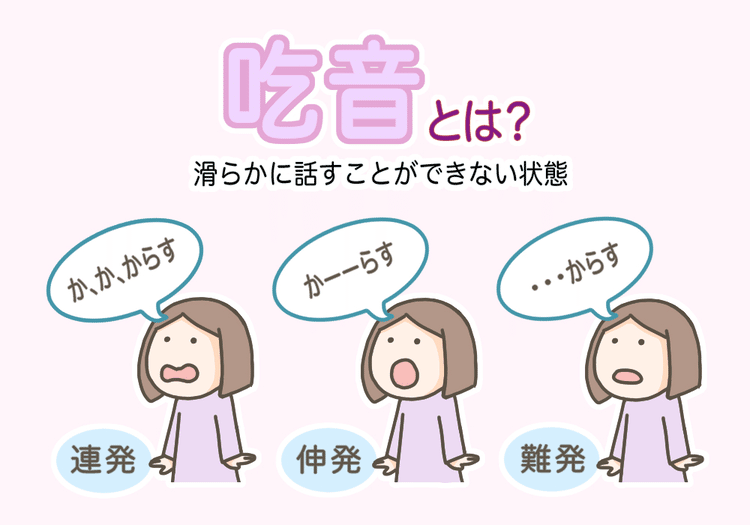

吃音とは、話す時に最初の一音に詰まってしまうなど、言葉が滑らかに出てこない発達言語障がいの1つです。 主な症状には、音や語の一部を繰り返してしまう「連発(繰り返し)」、語の一部が伸びてしまう「伸発(引き伸ばし)」、言葉を発するときに詰まってしまう状態「難発(ブロック)」の3つがあります。

(画像はLITALICO発達ナビより)

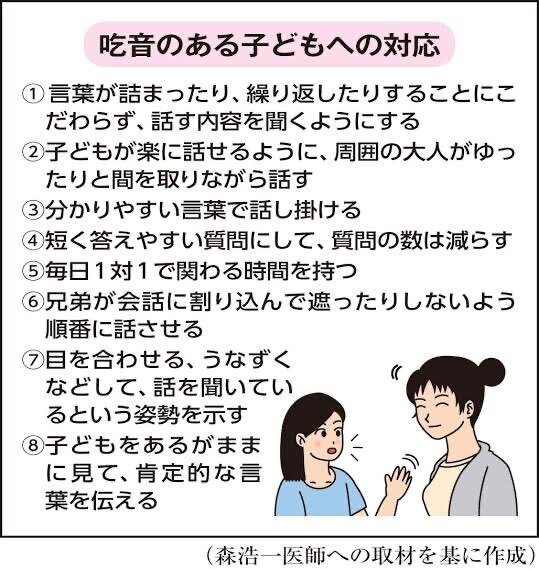

(画像はNHK健康chより)

(画像は時事メディカルより)

でも、そんなことを知っていたり、吃音の子たちと関わったことがあるから吃音のことを知っていると思っていたのは、ただの思い込みだったことを思い知らされます。

序章で筆者の大平さんが、吃音当事者、そして注文に時間のかかるカフェ(注カフェ)の発起人でもある奥村安莉沙さんと打ち合わせする場面が描かれます。

思わず、ぶしつけに尋ねた。

「吃音の症状が出るときもあるのでしょうか」

「はい。今は出にくい言葉を言い換えています。とくに|ア行《、、》が苦手なので、奥村安莉沙という自分の名字も名前も言いづらいですし、この年になってもいまだに、四月の進級進学の自己紹介シーズンになると、うなされたり悪夢を見たりするんですよ。一週間くらい」

……

言葉数が多くはないが、けして足りないわけでもない。質問に対し、適切な言葉を探し、選択しながら組み立てているのがわかる。私にはない美しい語りに惹きつけられた。

……

初対面のその日、編集部から駅までふたりで歩いて帰った。少し申し訳なさそうに、彼女は言った。

「あのう、一枝さんって呼んでいいですか。おおだいらって、ア行だから言いにくくて」

はっとした。

打ち合わせの二時間、彼女はどれほど頭の中で、言葉を言い換える工夫を重ねていたのか。苦手な音を避け、首尾よく気持ちが伝わる言葉を探し、瞬時に言い換える作業をずっと、脳内で繰り返していた。

もはや、身についたならいで、本人は無意識に近いかもしれないが、あのおっとりした、私には魅力的にさえ感じられる口調は、目に見えないたくさんの努力が下支えしていたと知る。

本を読み進めると会話をしている大平さんと奥村さんの場面が浮かんできます。何気ない日常のワンシーン。

でも、奥村さんは苦手な音を避け、瞬時に言い換える作業をしながら会話されている。

そんな吃音の当事者がいるんだ。

自分は自分が関わってきた支援学校にいた吃音の子たちしか知らなかったのだと気づかされます。

吃音は、全国に120万人いて、100人にひとりの割合なのだそう。本の中では田中さんに出会うくらいの確率だと説明されていました。頭の中に今まで出会ってきた田中さんが何人も浮かんできます…が、同じように浮かんでくる吃音の方は田中さんの数に到底つりあいません。

「吃音は、全国に一二〇万人いて、一〇〇人にひとりの割合と言われています」(奥村さん)

……

一〇〇人にひとりなら、小さな小学校にも必ずひとりふたりいる計算になる。だとしたら、私が気づかないだけで、人知れず吃音を抱え、もしかしたら悩んだり孤独だったりした友達がいたはずだ。出会ってきた大人にも、いたかもしれない。

遠い話ではなかった。

出会ってきた人たちの中には、そうやって言い換えをしている吃音の方もきっといたはずなのです。

全然違うのですが、高校生の頃「あーそうかも」「あーうん、それで」のように返答に考える際に「あー」と言ってしまう癖を揶揄われ、喋りづらさを感じ、「あー」と言わないように練習したときのことを思い出します。そんなのは比べるまでもないことなのだろうけれど、思春期の自分にとっての苦い思い出です。

タイトルにもある注文に時間のかかるカフェとは、特定の場所にあるお店ではありません。

(画像は注文に時間のかかるカフェより)

どこかに決まった店舗があるわけではなく、大学、施設、商店街の一角、個人経営のカフェやイベント会場。どこへでも出張し、一日限定ですのでカフェを開店します。

注カフェ側から開催場所を探すのでもなく、『吃音を持つ若者には接客という経験を通して自信を、来場者には交流を通して吃音についての理解を、』という注カフェの目的に賛同した個人や団体からの依頼によって、カフェごとにプロジェクトが立ち上がります。だから注カフェは主催者ではなく、NPOや会社でもありません。

主催者は会場を押さえ、ドリンクなどの実費、会場費、奥村さんの人件費・交通費・宿泊費を負担します。

原則として提供されるドリンク、フードは無料です。おつりのやり取りをなくすためでもあります。また衛生面や各種申請に配慮したり、無用なクレームを避けるためにも、ドリンクはペットボトルや缶にするなど簡易なものにされています。

利益を上げるためでなく、吃音当事者がゆっくり接客をすることが目的なので、お客さんは予約制で1時間10名が目安、開催地の告知もギリギリです。

スタッフは開催地ごとにX(旧Twitter)、Instagram、公式ホームページで募集され、オンライン面接で標準4名が選考されます。

#吃音でも安心な環境で

— 注文に時間がかかるカフェ㊗️書籍化 | Slow Order Cafe (@kitsuoncafe) January 25, 2024

同年代の吃音当事者たちと

一日カフェ店員に挑戦🙆✨

ご応募はこちら!https://t.co/ngMXqYc55S#吃音 #カフェ店員募集#福井 #長崎 #鹿児島 #新潟日報デジタルプラス pic.twitter.com/kE9n6GlFBh

最初はクエッションマークが浮かびますが、考えれば注カフェの輪を広げていくことや、参加する吃音当事者の若者に寄り添うことを重視した形なのだと気づきます。

本を読み進め、吃音当事者の若者たちは、注カフェに参加するまで同じ症状の友だちと出会うことは少ないのだということを知ります。

それは自分のこと共有する相手が限られているということ。

心杏さんは、同世代の吃音当事者と仲良くなれたことがとりわけ嬉しかった。

「テレビやメディアでは、吃音の症状が重い人しか出なくて、見ているとつらくなるから、当事者同士で会うというのは怖いなと思っていました。

「それまで周りに吃音者がいなかったので、やっぱり孤独は感じていました。だから注カフェで、横のつながりができたことはすごくありがたかった。同じ悩みで苦しんでいる人がこんなにいるのだと実感できて、どこか安心したというか。そう、僕が注かふえに参加したことで、吃音症というものを初めて知ったという非吃音の友達が、周りに四人もいるんですよ」

「僕は、先生はもちろん友達にも吃音のことをほとんど話したことがないし、自分が知る限り地元の新潟では、吃音当事者と非吃音当事者が交流できる催しなんて聞いたことがない。だから衝撃でした。同じ境遇の同じ世代の人と話せるうえに、接客が体験できるのも信じられない。これは雑多参加しなくては、と突き動かされるようにして勢いで応募しました」

盲学校時代にかかわってきた弱視の子たちの姿が重なります。地域の学校から盲学校へルーペや単眼鏡といった弱視レンズの使い方を練習しに来るのに、小学校へ戻ったら友だちの前で恥ずかしいから使わず、見えていないけれど見えているフリをして黙って席に座っている…。

本書の取材では、注カフェスタッフで「ことばの教室」や「通級指導教室」に通った経験者全員が、小学校の低学年で辞めていた(注カフェの来客では、小四から通い出したという男性がひとりいた)。大人にわからない陰湿ないじめを経験しがちな中高時代の吃音当事者が、心理的な支援を相談できる公的機関や団体は、どれだけあるのだろう。

吃音があること、見えにくさがあること、それらが少数派で普通ではなく、なんだかよくわからないものという価値観が世の中全体にあるから…そうなってしまうのでしょうか。

多様性という言葉をそこかしこで目にするようになりましたが、今の世の中でみんなが本当に多様性を受け入れられているのでしょうか。

オーストラリアでは、吃音はよくある障害で隠さないし、歯医者に行くような感覚であたりまえに言語治療に行きます。

10年以上前の研修で聞いた話を思い出します。

「アメリカの学校を見学して驚いたのは、障がいが当たり前のこととしてみんなに受け入れられていることでした。宿題のプリントを先生が配ったときに、LDの子が『俺LDやからみんなよりプリントの枚数少ないはずやん』と言うと、周りの子たちも『ほんまや、LDやねんから減らさなあかんやん』と口を揃えて言い、先生も『そうやった、君はLDだったね』と言ってプリントを回収する。そんな場面が当たり前のようにあったんですよ」少し記憶が曖昧ですが、そんな内容です。

そんな風に違いを当たり前のものとしてみなが受け入れる土壌なしに多様性のある社会とかダイバーシティとかお題目のように唱えるだけでは何も変わらないのではないでしょうか。

本の中には注カフェを通して成長する何人もの吃音当事者の方の姿が描かれ、それが胸に響きます。

「心杏さんとは、第一回注カフェの一年後、川崎でOGスタッフとして再開しました。それが、同じ人かと思うほど明るくハキハキと、"◯◯君はどう思う?"と意見を聞いたり、リーダーシップを取ったりしていて、本当に驚きました。初回のときは、促されたら答えるという控えめな感じだったので。ああ、注カフェは人をこんなに成長させるんだなと、はっきりわかった。彼女は、その変化によって注カフェという試みの手応えを明確に実感できた、最初の人です」(奥村さん)

渡邉さんは、治療法が確立されていないので諦めていた、と振り返る。授業での発表や、委員会に入ってリーダーシップをふるうことも、「本当はやりたかったけど、最初から諦めていました」。

別に明るいことだけがいいわけじゃないし。そう自分に言い聞かせ、やりたいことに蓋をしてきた。

「だから、自分にも接客ができたという経験は、本当に大きな自信になりましたね」

iPadを駆使したり、言葉がけのバリエーションを増やしたり、客に"こうしてほしい"と要望を伝えるなど、自分で環境さえ整えれば、できないことはないと体得した。注カフェのように、待つことを厭わない理解のある人ばかりの空間でなくても、自分で整える努力をすればいいという発見が、最大の学びだ。

「大学三年で就活も始まるので、面接のとき"失礼します"が言えなかったらどうしようとか、不安はあります。日によって全く声が出ない日もある。でも注カフェ以降は、初対面の人に勘違いされないよう自分から、最初に吃音のことを言うようになりました。大学の職員さんから"配慮するので安心して通ってくださいね"と言われて、一気に不安が吹き飛んだ。うぃーたす関西という吃音のある若者のための集まりのスタッフも始めましたりとりあえず眼の前のことをひとつひとつ一生懸命やっていこうと思っています」

「注カフェに参加するニ、三カ月前の自分からは、想像もつかない人生になっています。大学ではボート部に入りました。自分からどんどん話しかけてます。学科でたまたま隣り合った人にも。以前の自分は、こちらから話しかけるのは考えられない」

……

たった一日で人生が変わった。

奥村さんは閉店後、中澤さんが発した言葉が忘れられない。

「奥村さん。人と話すのってこんなに楽しいものなんですね!僕、知らなかった」

彼にとって注カフェは、発見も多々あった。

どもってもいい環境下では、接客は全然苦ではない。吃音について知っている人が相手だと、自分はどもりにくくなる。また、これまで新しいことに挑戦することが少なかったため、どんなことを自分がおもしろがれるのか、あまりわからずに過ごしてきた。やりたいことはまだ見つけられていないが、自分の可能性の存在を信じられる。

吃音に対する考え方も変わった。

注カフェ参加前は「吃音は隠し通すもの」。

参加後は「吃音は隠す必要のないもの」。

屋上ライブで歌った心杏さん、スターバックスで吃音者のファーストペンギンになった渡邉さん、全校生徒に向けてカミングアウトし、吃音研究に打ち込み、その研究プレゼンで推薦入試に合格した中澤さん、注カフェ参加者が変わっていくストーリーに心を打たれます。

僕自身が関わってきた盲学校や知的障がいの支援学校へやってくる子たち。地域の小中学校から自信を失って堅い殻にこもって、受けてきた深い傷を隠して、あるいは中途失明で人生を見失って。

その子たちが大人や周りの友だちとの関わりの中で、あるいはその子たちができるようになる配慮や工夫を受けて、自分を発揮し、「できた」体験を通して変わっていった姿がそこに重なるからかもしれません。

注カフェのようにそれぞれが自分を発揮できる場所があることってとても大事なんだなと再確認します。

そして本の中では際立つのが、日々の注カフェの業務で精一杯のはずなのに、いくらでも時間を割いて吃音当事者の子たちに寄り添い支えようとする奥村さんの姿です。

取材を重ねたころ、彼女がこう漏らしたことがある。

「きのうは夜中の二時まで、注カフェの子の相談に乗っていました」

友達とも先輩とも先生とも違う奥村さんに、どんな相談を?

「進路や将来のこととか、今通っている学校のこととか。親とか。とくに受験前や進級進学で不安定になる春は増えて、毎晩のようにお悩み相談が来るんですよ」

目の下にクマを作りながら、肩をすくめた。

「だから一枝さん、お願いがあります。私のこと、本に書くとき絶対に"忙しい"って書かないでください」

……

「私まで"忙しい"ってはねのけたら、あの子達の逃げ場がなくなってしまうから。みんな気を遣って、"忙しいですよね"って言うんです。私は自分がどんな状態でも、必ず"ううん暇だよ"って返すようにしてるんで」

今にもポキリと折れてしまいそうなその姿に、隣にいないはずの僕ですら「今はもう一旦休憩しましょう。これ以上はダメですよ。」と言ってしまいそうになってしまいます。

スタッフからの悩み相談やアンケートに真摯に向き合い、例えばマスクに配慮事項を書くことや、休憩室を設置するなど細かな改善を重ねられている。

四章 注カフェ香川同行記にはそんな奥村さんの献身的な姿、見ていて胸がキュとなる姿が描かれている。

誰もが注カフェのことを真摯に考えているからこその議論が終わり、奥村さんがまとめの挨拶をした。ひととおりの御礼や期待を述べたあと、すっと意を決したかのように息を吸い、他の注カフェのミーティング動画では見られないひとことを付け加えていた。

「当日は、大人は見守り役で、若者が主役になれるようにしてください。吃音の若者には、さっき言ったように不登校の子もいます。なんとか学校に通っていても、教室では後ろで縮こまっている子も多いですり基本的には彼らの達成感を大切にしたい。大人がやっちゃうと、あーまたやらせてもらえないんだと思ってしまう。注カフェでやらせてもらえなかったら、もっと傷つくでしょう。縁の下のサポートを、どうぞよろしくお願いいたします。それではお疲れ様でした」

なにが彼女をそんなに突き動かすのか。

彼女の歩んできた道のり、小2で「喋り方がうつるかもしれないから、奥村と話さない方がいいってお母さんに言われた」と言われ、周りから避けられる経験、ずっと喉が痛かった中学時代、自分だけ入れない大縄跳びのようにタイミングがつかめない高校生活、どうやったら死ねるかをかんがえていたときの小説『いのちの初夜』との出会い、吃音を明かして気兼ねなく仲間と付き合えた大学時代、200社落ちた就活、就職2年目で声を出せなかったバイク事故、オーストラリアへの語学留学、そこでのパートナー、吃音治療のセラピー、そして念願のカフェで働く…それらはこの本の中で語られています。

「せっかく、注カフェに参加したのに、全然接客ができなかったというとには絶対したくない。そういうことがないよう万全の注意を払っています」

これだけはと思っている信条はなにか尋ねられたときの奥村さんの返答だ。まっすぐこちらを見て、毅然とした口調だった。

……

「私は暇ですから、前日でも当日でもいつでも何でもメールをください」と、必ず最終ミーティングでは言い添える。注カフェの前夜に、〈声が出なくなったらどうしよう。不安でたまりません〉とメールしてくる若者がいるからだ。

「勢いで応募しても、本番が近づくほど不安になりやすいものなんですよね。なにしろ、ほとんどの子が人生で初めて接客するんですから。それと、自分を振り返ってもそうですが、若い子は、吃音があることで悩みのループにもはまりやすいので」

……

親でも友達でも先生でもない。

世界にひとり、吃音の自分の理解者がいるという安心感は、奥村さんが子ども時代に絶対手に入らなかったもの。だから、夜中二時まで人生相談が続いても、ビデオ通話を切れない。

「先週も、夜中まで話していて、切り際に"こんな感じで月に二回くらい電話してもいいですか?"と言われて、さすがに睡眠時間があーと、心のなかでツッコミを入れました」

肩をすくめて笑う。幼かったころほしかったものを整えて提供することで、自身も癒されているのかもしれない。

うちの娘の机に置かれている絵本がある。僕が娘に贈った『にげてさがして』というヨシタケシンスケさんの絵本。

奥村さんもうちの娘の絵本とよく似た詩に出会っていました。

「音読の練習が、家でもうまくできなくて、机に突っ伏して泣いていたのです。学校でもうまく読めないのに、ついに家でもかって。そしたら母が、"これ、読んでみな"と、私の横に新聞をぱっと置いてったんです。小学生の自殺が増えていたころで『いじめられている君へ』という鴻池上尚史さんの文章でした」

見出しは「死なないで、逃げて」。

〈あなたが今、いじめられているのなら、今日ら学校に行かなくていいのです。〉という一文で始まる。奥村さんは、逃げていいというメッセージに引き込まれた。

そして最後の〈南の島〉という言葉に、胸をつかまれた。

だいじょうぶ。この世の中は、あなたが思うより、ずっと広いのです。

あなたが安心して生活できる場所が、ぜったいにあります。それは、小さな村から南の島かもしれませんが、きっとあります。

僕は、南の島でなんとか生きのびた小学生を何人も見てきました。

どうか、勇気を持って逃げてください。

(朝日新聞二〇〇六年一一月一七日掲載)

「そうか。そういう場所があるなら、いつかそこに行けるように絶対頑張ろうと思いました。その南の島が、私にとってきっと二五歳のオーストラリアだった。今度は注カフェが、悩んでいる子たちの南の島になってほしいのです。

うちの子たちになにかがあったときに、僕と妻は子どもたちが逃げ込める場所でありたいと思います。

そして、僕の働く支援学校が、僕が関わる子どもたちにとっての南の島でありたいと思います。

奥村さんの語る言葉や姿勢がこんなにも響くのは、安心できる居場所、そして自分らしさを発揮できる場所である、南の島を開拓している同志だからかもしれません。

なんて自分のことをよく言い過ぎてしまいましたが笑。

吃音を抱える若者たちにとっての南の島である、注文に時間のかかるカフェについての本読んでみませんか。南の島で自分らしさを発揮する彼なの姿は心に響きます。

そして、誰かにとっての居場所、南の島となり、南の島を開拓していく、広げていく…そしていつしか社会そのものが南の島になっていく。

僕自身も誰かにとっての南の島でありたい。

そんなことを考えた本でした。

注文に時間のかかるカフェのホームページもぜひ覗いて見てください。X(旧Twitter)のアカウントもあり、こちらに予約フォームが掲載されるそうです。奥村安莉沙さんのアカウントもあります。

【ご報告】

— 注文に時間がかかるカフェ㊗️書籍化 | Slow Order Cafe (@kitsuoncafe) December 25, 2023

なんと注カフェが...#注文に時間がかかるカフェ たとえば「あ行」が苦手な君に

というタイトルでポプラ社より書籍化㊗️🎉

🔴吃音のある若者の本音満載

🔴注カフェ裏側

🔴著者は大平一枝さん、表紙画は日下明さん

1/9全国書店発売📆

Amazon予約開始中↓https://t.co/ApJw0V7Bgw#吃音 pic.twitter.com/3ZJ5gfeMXk

【内容】

— 奥村安莉沙 @吃音カフェ㊗️書籍化 (@Arisa_Okumura) December 25, 2023

「いらっしゃいませ」やメニュー、代金が言えず

接客アルバイトを諦めた吃音のある若者たちが始めた

風変わりなカフェを取材したルポルタージュ。 pic.twitter.com/3CFbushUGu

注カフェを支えるサポーターのクラウドファンディングはこちらから

本の最後に紹介されていた「号令に時間のかかる教室」のホームページもあり、もうすでに第1回が行われています。

🌸号令教室徳島、大成功!!🌸#吃音のある若者 が#教員の夢 に挑戦する#号令に時間がかかる教室

— 奥村安莉沙 @吃音カフェ㊗️書籍化 (@Arisa_Okumura) January 21, 2024

無事開催することができました!!🙌

身体の底から声を振り絞り、

寒いのに額に汗を滲ませ

最後まで授業をやりきった2人。

皆さま、本当にありがとうございました! pic.twitter.com/oV9Hs9qh5U

表紙の画像はAmazon.co.jpより引用した本の表紙です。