弱視の見え方と主な眼疾患について

前回は、眼球の構造(見え方の仕組み)と視機能についてを説明しました。今回は弱視の見え方と主な眼疾患についてお伝えしていきます。

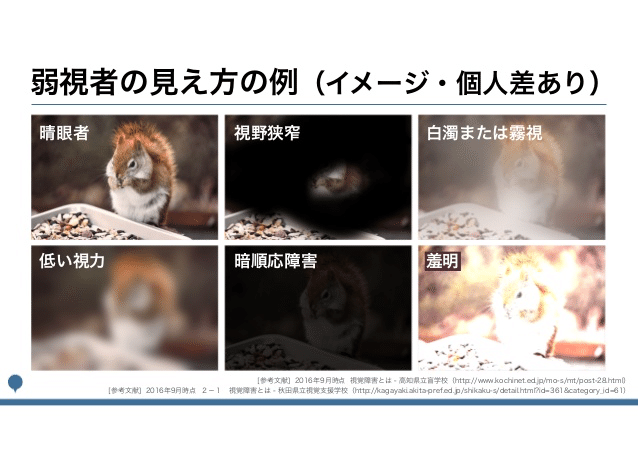

1.弱視の見え方

弱視と言ってもその見え方は本当に一人ひとり異なります。100人いれば100通りの見え方があると言われています。

視力と視野だけでなく、濁って見える混濁(白濁)や暗いところが見づらい夜盲(やもう)、明るいところがまぶしい羞明(しゅうめい)などが組み合わさります。

まずそれぞれを画像を比較して確認していきましょう。

夜盲では夜や電灯がないなど、暗いところが見えなくなります。

(画像はイトウ鍼灸院より)

羞明は光(特に太陽光が多い)が眩しく見えます。

(画像はイトウ鍼灸院より)

混濁(白濁)は水晶体の濁りなどが原因ですりガラスを通したように濁って見えます。

(画像は健康長寿ネットより)

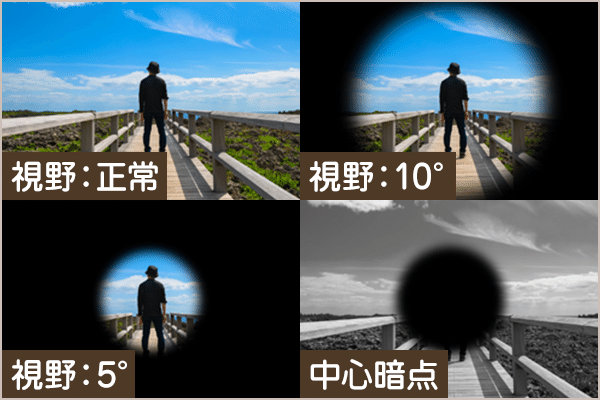

視野についても、周辺から視野が狭くなっていく視野狭窄、視野の真ん中が見えない中心暗転、まだら状に視野が欠けていくなどこちらも様々です。

視野狭窄では、周辺から視野が欠けていきます。

(画像はイトウ鍼灸院より)

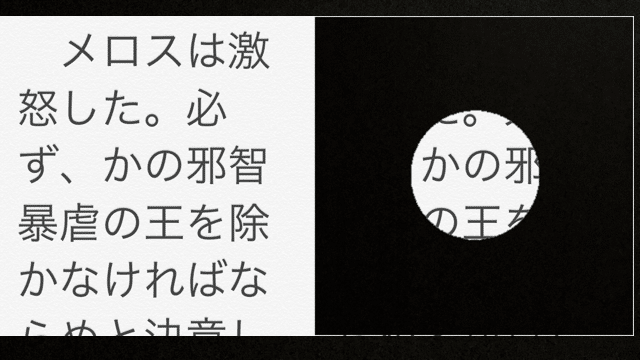

中心暗転は視野の中心部分が見えなくなります。

(画像はイトウ鍼灸院より)

緑内障では、徐々に視野の欠損が広がっていきます。

(画像はイトウ鍼灸院より)

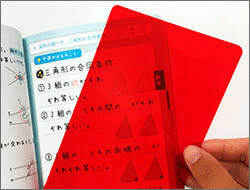

眼球内出血があると、赤いフィルターを通したように見えます。色の配慮が必要になります。

(画像はGAKKENより)

その他の画像です。

(画像はメガネスーパーより)

(画像は目が見えない状態を想定したUI設計より)

弱視の見え方を体験できるアプリ「見え方紹介アプリ」もあります。視力や視野狭窄、中心暗転、羞明や夜盲などがそれぞれでも重なった状態でも体験できます。

また色覚異常の見え方を体験できるアプリ「色のシミュレータ」もあります。

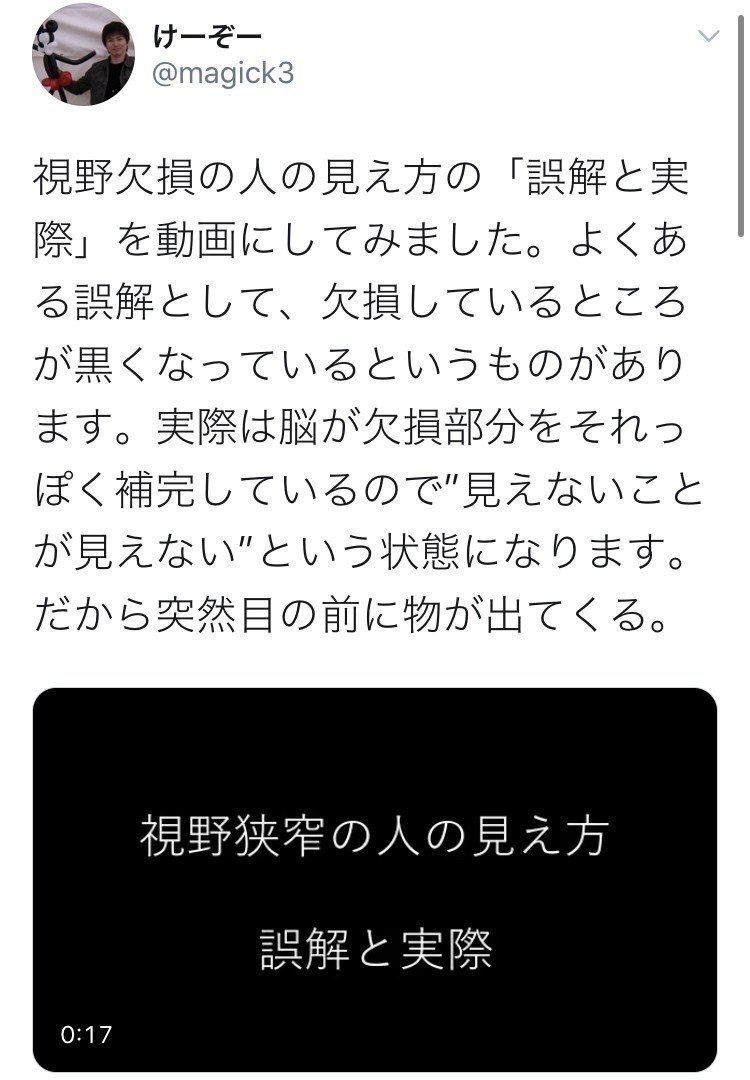

視野狭窄については、Twitterで発見したこちらの動画がとても参考になりました。

(画像はTwitter@magick3より)

実際にこのような見え方が複数重なることも珍しくありません。本当に100人いれば100通りの見え方なのです。

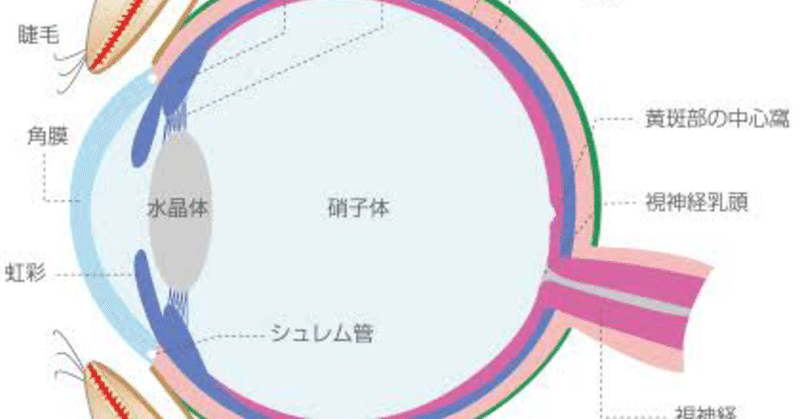

2.主な眼疾患について

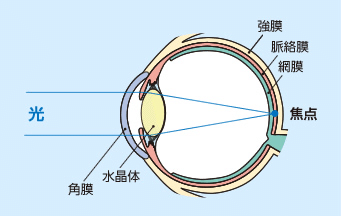

前回の眼球の構造(見え方の仕組み)と視機能についてでも説明しましたが、基本的には見え方の仕組みのどこかに原因があります。

①眼球の構造や動き(強度近視、眼球振盪など)

②角膜や水晶体のレンズ部分(白内障など)

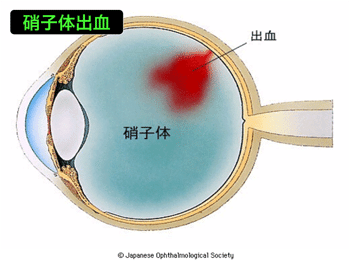

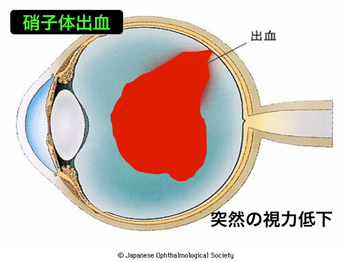

③眼球内の硝子体の部分(眼球内出血、飛蚊症など)

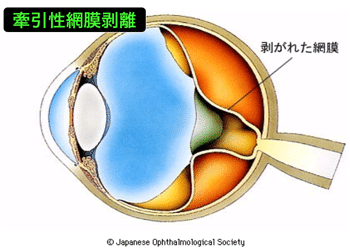

④網膜の部分(網膜色素変性症、黄斑変性、未熟児網膜症、糖尿病網膜症、網膜剥離など)

⑤視神経乳頭も含めた視神経の部分(緑内障、視神経萎縮など)

⑥脳の認知部分 (脳炎や脳腫瘍など)

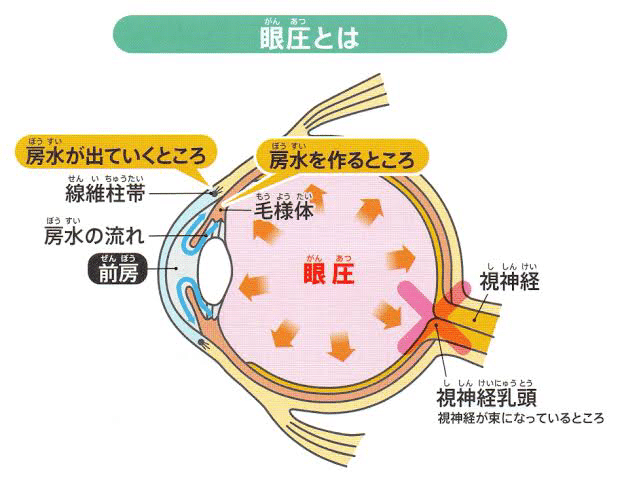

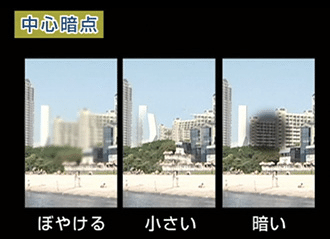

(1)緑内障

眼球に栄養を運ぶ水(房水)が上手く排出されず、たまりすぎて眼圧が上がり、視神経が圧迫され、視野が狭くなったり視力が低下したりします。

(画像はこばやし眼科クリニックより)

多くの場合、眼圧を低下させる点眼をします。

視野が狭くなり、また視力も低下するので文字の拡大や拡大読書器の使用が有効ですが、拡大しすぎると視野からはみ出てしまうので注意が必要です。

(画像は根本眼科耳鼻科より)

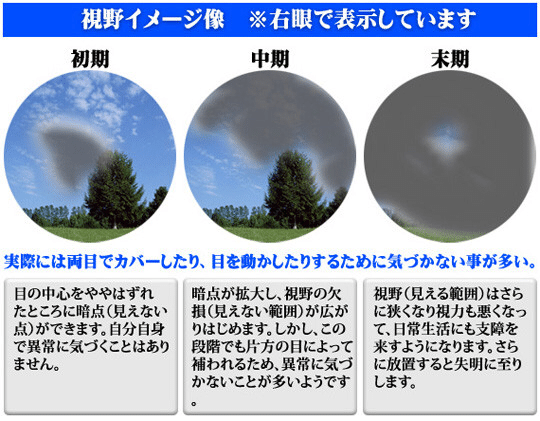

視野の欠損は脳が自動で補正してしまうので、特に初期症状には気付きにくいのです。

(画像はTwitter@Masuika_Marukaより)

緑内障メモ2 (一般の人向け)

— ゆきむら@30代眼科医 (@ganka1212) May 26, 2021

見えにくいって眼科きて、すでに末期の緑内障で手遅れって人を山ほどみてきたので、少しでも早期発見して救いたい

砂嵐で簡単なチェックができます!これで何人かみつかれば

↓を10cmくらいで片目で交互に見て、どっか一部欠けてたり、ぼやけてたらおかしいので病院へ pic.twitter.com/3B7uTyrYMf

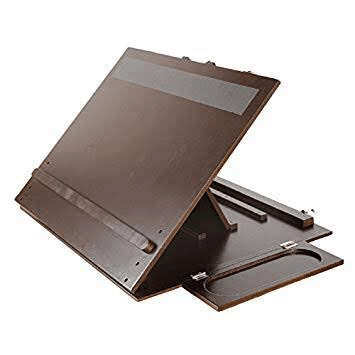

また眼圧への配慮として、下を見たり前かがみの姿勢を続けるのは良くないので、書見台(書写台)を使用しましょう。

(画像はamazon.co.jpより)

眼圧が上がっているというのは眼球がパンパンに膨らんでいるということなので、眼に強い衝撃があるとさらに視神経がダメージを受けたり、眼球破裂の可能性もあります。

特に眼への強い衝撃には気をつけましょう。

また一度に多量の水分(500ml以上)を摂取しない、ネクタイやマフラーを首にきつくまかない、タバコの量を控えるなどの注意もあるようです。

(2)白内障

眼のレンズである水晶体に白い濁りが生じて、視界がすりガラスを通したようにぼやけて見えます(混濁、白濁)。

(画像は白内障と白内障手術より)

先天性のものから、日帰り手術可能な老年性のものまであります。

白内障ははっきり見えないので、文字を大きくし、線の太いゴシック体で示すことが有効になります。

また白黒反転(黒地に白文字)などコントラストをはっきりさせると見やすくなります。

iPhoneでは、アクセシビリティの色を反転でネガ状態になり見やすくなる方も多いと思います。

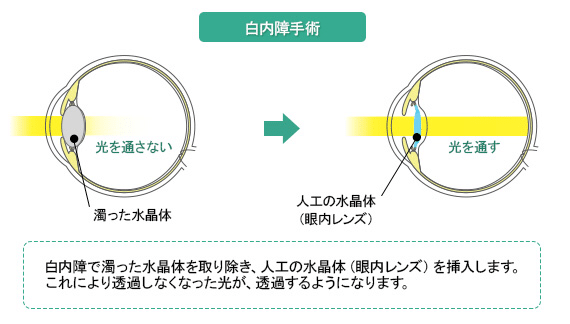

白内障の手術では、白く濁った水晶体を取り除き、人工のレンズを挿入します。

(画像は白内障と白内障手術より)

ただし、人工のレンズは水晶体ほど柔らかくないので、毛様体筋でレンズの厚みを調整したピント調節ができません。

そのため、遠距離(ピント5メートル)か近距離(ピント30センチ)のどちらかを選択し、眼鏡を併用します。

(3)網膜色素変性症

視細胞の減少によって網膜の機能が低下していきわ視力や視野が低下していきます。進行性の眼疾患で、現在、iPS細胞による治療が期待されています。

夜盲や羞明、視力低下、視野が周辺から狭くなっていく視野狭窄などの見え方の困難があります。また紫外線を避けた方が進行を遅らせるという意見もあります。

眩しさの羞明に関しては、遮光レンズをかけることで眩しさが軽減できる場合があります。

サングラスだと光量そのものが減ってしまい見にくくなってしまうことがあります。

遮光レンズをかけると、青色などの短い波長の光を遮るので眩しさが減り、コントラストがよりはっきりするようになります。

それぞれの眼や見え方に合わせたカラーバリエーションがあります。

(画像は東海光学 Eye Lifeより)

また拡大読書器で白黒反転などコントラストをはっきりさせると見やすくなることが多いです。

保有視力はあるけど視野が狭いケースも多くあります。

その場合、単純に視覚障がい=文字拡大の対応だと、視野に入る文字情報が少なくなったり、文字がはみ出してしまうので見にくくなります。文字ポイントは本人と確認しましょう。

また見えているようで、一度視野から消えると見失ってしまい、再び見つけるのが難しくなります。

周囲からは見えていると思われても、視野狭窄にはその見えづらさがあるのです。

当事者団体である、日本網膜色素変性症協会のホームページはこちらです。

またオムロンさんのこちらの記事がとてもわかりやすいと思います。

(4)未熟児網膜症

早産など未熟児のまだ発達途中の眼球内で網膜血管が原因で起きる眼疾患です。

強度近視や視力低下、視野異常などがあり、文字や図の拡大、拡大読書器使用などの配慮が必要になります。

また緑内障や白内障、網膜剥離にも注意が必要です。

未熟児網膜症をはじめ、幼児期から学齢期の視覚障がい児には、まぶたを指で押す目押しの行動がみられます。目押しをすると眼に刺激がいき、楽しい遊びになってしまうのです。でも押しすぎると眼球がくぼみ、最悪、失明にいたる場合もあります。

目押しが気になる場合は、ダメ!と禁止するよりも、手指を使って楽しめる課題や遊び、おもちゃを提示するようにしましょう。

また目押しは年齢とともに落ち着く傾向にあります。

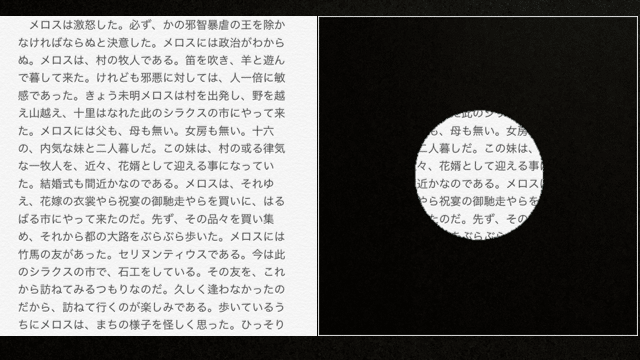

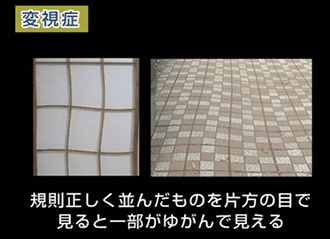

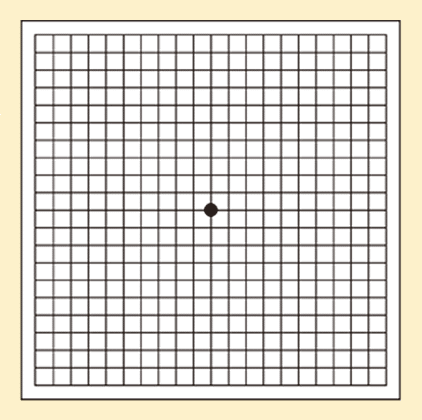

(5)黄斑変性

網膜の中心部で最も視力の高いところが黄斑部です。その黄斑部が萎縮、変性して中心視力の低下やゆがみ、視野の中心がかける中心暗転がおこります。進行性の眼疾患です。

(画像は二本松眼科病院より)

若年性のものから老年性のもの(加齢黄斑変性)があります。

視野の真ん中がゆがんだり、見えない中心暗転が起こります。視線をずらして横で見る、対象との距離を調整する(近づけると中心暗転以外の部分が増えて確認できる)などの見方の工夫が必要になります。また黄斑変性だけでは、失明にはいたりません。

加齢黄斑ドットコムというサイトにチェックシートのデータがあります。「片目で」真ん中の丸を見つめてください(両眼だと片方の歪みや視野欠損を補ってしまいます)。方眼に歪みや見えない部分がないかどうかチェックしましょう。

(画像は加齢黄斑ドットコムより)

また中心暗転がある場合、気をつけたいのが相手の顔を見て話しなさい聞きなさいという指導です。

中心暗転の場合、相手の顔を見ようとすれば正面で見るとちょうど対象が見えなくるので、少し顔をずらさざるを得ません。

でも私たちは話を聞く=相手の眼を見るという先入観があるので、頑張って視力の低い周辺視野で見ようとしている子や眼球振盪、斜視のある子を、相手の眼を見ていないと注意してしまいがちです。

その子の見え方を確認、共有した配慮が必要になります。

(6)糖尿網膜症

中途失明の方で多いのが、糖尿網膜症という糖尿病が原因の方です。

血糖値のコントロールや透析など医療的な対応も必要になります。心理的なケアや医療機関との連携も欠かせません。

眼球内出血や黄斑部の編成、網膜剥離による視野欠損や視力低下が起こります。

(画像はかなやま眼科クリニックより)

白内障や緑内障などの合併にも注意する必要があります。

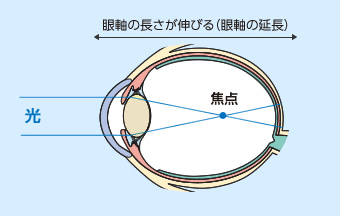

(7)強度近視

強度近視は、眼軸が前後に伸びることにより焦点が合わなくなり、ものがぼやけて見える状態のことです。

(画像は永井眼科より)

見たい部分がゆがんだり、ぼやけたり、中心暗転や視野に黒い点や虫の影のようなものが見える場合もあります。

(画像は永井眼科より)

眼鏡で矯正や、照明を明るくする、拡大やコントラストの調整などの配慮が有効になります。

また強度近視など先天性の屈折以上の場合は、視機能が未発達なためピンボケ状態になっています。早期からの矯正などが必要になります。

(8)視神経萎縮

先天的なものから薬物や事故など原因は様々ですが、視神経線維の変性と機能消失にいたる眼疾患です。

視力低下や中心暗転などの症状があります。

他の眼疾患と同様ですが、視力、視野のために文字や図の拡大、拡大読書器などの使用、照明(できれば机に付属で日によって個人で調整できるもの)や遮光レンズなどの使用、コントラストをはっきりさせるなどの配慮が有効です。

また色覚で赤色の弁別機能が低下している場合があります。色覚への配慮も必要です。

(9)白子症(アルビノ)

白子症は先天性のメラニン形成の異常がもとになっている疾患です。色素が欠乏するため、眼内に入った光が乱反射し、羞明になります。また視力の低下を伴う場合もあります。

常時眩しさや紫外線への配慮(遮光眼鏡・帽子、日焼け止めクリーム、長袖・長ズボンの着用など)が必要になります。

また色素欠乏により、肌が白く毛髪が金色や白色になります 。周りの正しい理解が必要になります。

(画像はHUFFPOSTより)

(10)眼球振盪(眼振)

自分の意思とは関係なく、眼球が動く現象のことです。先天的なものと、生理的なもの(緊張したときなど)があります。

本人には物が揺れて見えることはありません。弱視や斜視を伴うことが多いですが、程度は人それぞれです。

(画像はWikipediaより)

(11)小眼球症

生まれつき眼球の大きさが小さい病気です。眼の組織がほとんどない無眼球(義眼を着用する)から、保有視力のある比較的軽度までさまざまな程度があります。

視力障害や白内障、緑内障、網膜剥離を伴う場合が多いようです。

(12)網膜芽細胞腫

子どもに特有の眼の癌です。早期に発見、治療(眼球摘出と眼球を保存したままの治療)ができれば、治り、脳や全身への転移を防ぐことができます。

見え方は治療の結果や状況によって異なります。転移や再発の可能性のある場合、定期的な経過観察が必要になります。

(13)レーベル先天黒内障

見た目には眼球に異常はないのですが、多くの場合、視力障害0.1未満の視力障害があり、強い屈折異常(遠視、近視、乱視)がみられる場合もあります。屈折異常がある場合は、早期から眼鏡による矯正が必要になります。

また精神発達遅滞、てんかん、難聴など、複数の合併症を抱えていることもあれば、体の合併症がまったくないこともあります。

3.まとめ

主な眼疾患の話をしてきました。

見えにくさには色々なものがあります。それぞれの見えにくさとその配慮を確認します。

①ピントが合わない

→対称の位置の調整や眼鏡着用

②コントラストが低いと見えない

→白黒反転などコントラストのはっきりしたものを提示

③混濁、白濁して見える

→太くてはっきり見える文字や図

④羞明、すごくまぶしい

→遮光レンズや遮光カーテンの使用、教室の席配置調整

⑤明るさ、暗さに対応できない(明暗順応、夜盲)

→個別のものも含めた照明の確保

⑥中心部が見にくい(中心暗転)

→周辺視野を使った、対象との距離を調整した見方

⑦視野が狭い(視野狭窄)

→文字を大きくしすぎると視野からはみ出る、視野外は見えていないので注意し声かけなどの配慮

⑧眼球が揺れる(眼球振とう)

⑨色の識別が困難(色覚異常)

→使う色の配慮、色を形や模様として提示する

それぞれの配慮内容については、別の記事、板書・プリントとノートの話「赤のチョークはダメですよ」「シンプルイズベスト」を参考にしてみてください。

何度もお伝えしているように視覚障がいの方の見え方はそれぞれです。同じ眼疾患でも見え方は異なりますし、複数の眼疾患が重なっていることも珍しくありません。

本当に100人いれば100通りの見え方があります。今回の紹介はあくまでも参考に、一人ひとりの見え方を確認しながら、それぞれに適した支援や配慮を考えていくことが大切です。

参考にしたサイト

表紙の画像は株式会社イナミホームページから引用しています。