悪の非凡さ:笑福亭鶴瓶の『バケモノ』

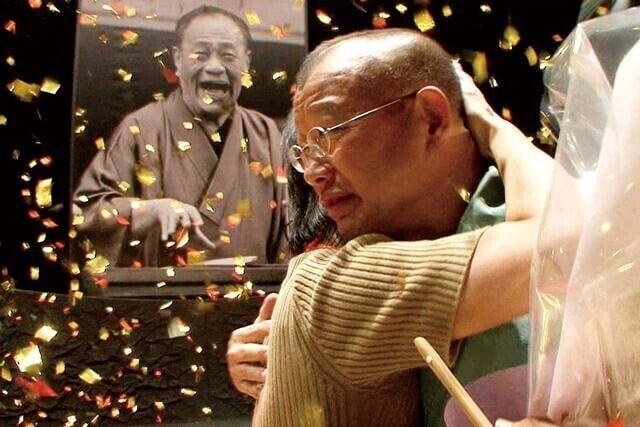

きょうは下高井戸シネマで3作の映画をつづけてみた。ルネ・クレールの戦後の映画「リラの門」、若きトーヴェ・ヤンソンを描いた「TOVE」、そして2007年から「らくだ」を中心に話芸に心血を注ぐ笑福亭鶴瓶を追った「バケモノ」だ。

『バケモノ』をみた怪談をかたってみよう。

2004年ごろから師匠の6代目松鶴のおはこ「らくだ」に取組むようになった、釣瓶。ドキュメンタリーはかれのカリスマ性を節々の言動や、ほかの落語家や芸能人からの賞賛と交遊からほのめかしている。大衆演芸がもつ魔力が爛々と光っており、自分は居心地がわるかった。

特に興味深かったのは、「らくだ」の後半の屍人のカンカン踊りの元ネタが4代目鶴屋南北の『玉藻前御園公服』にあることをつきとめた点だった。釣瓶は「らくだ」をやるたびに大阪の天王寺区にある壽法寺の歴代の笑福亭松鶴の墓と、「らくだ」を創作したとされる3代目桂文吾に詣でていた。しかし、ある論考を目にしたことがきっかけで、実は4代目桂文吾こそが真の作者であることをつきとめる。かれの寺は京都の西念寺にある。文政のころに日本にらくごが披露されて気味悪がられたこと、唐人風の格好をして踊るカンカン踊りが列島中に大流行したこと、そして南北が『玉藻前御園公服』が屍人を踊るモチーフを上演したこと。以上を踏まえて、文吾が「らくだ」にまとめ、その後歌舞伎などでも演ぜられるようになったのだという。

雑誌『国文学』1974年9月号での越智治雄と松鶴の対談では、松鶴はゴーリキーの『どん底』をやりたいとうちあけたそうだ。映画では釣瓶の幼少時からさかのぼって、格差問題とアウトサイダーたちに対する鋭敏な感覚を養ってきたことをたどりつつ、格差問題に対する応答として「らくだ」や「山名屋浦添」をやっていると話す本人の証言をひろって、パンデミックの年に「らくだ」に再挑戦する背景を丁寧に追っていた。

なるほど、その創作力は圧巻で、タモリや立川志の輔が舌を巻くのもよくわかる。正統的な落語というジャンルを解体し、再構築する凄みがある。V6の三宅健が楽屋に馳せ参じて、「山名屋浦添」の遊女という、遊郭でしか生きられない人間の閉鎖性に強く共感を示していた。

香川照之のアナウンスが始終耳にも鼻にもつき、また、かれに会って感涙にむせぶ人々をうつす姿など、鼻白んだものだが、おそらく、釣瓶がつくりだす空気、ないし感情の集合心性としての雰囲気をとらえない限り、人間の機微はわからないだろう。

釣瓶が演じる熊に比べれば「リラの門」のピエールの勝手さはいかにも尺定規であったし、「TOVE」でのトーヴェ自身の奔放さと愛の奇跡的な結晶も、釣瓶の複雑さに比べればほほえましいものだ。悪はもっと非凡なものだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?