コミュニティに異質なものを受け容れる場所があり続けること

このたび、みちひらき(日常に潜む未知の「芸術のタネ」を拓き(ひらき)つづける会社)、そして活動拠点アート・ギャラリー「ものかたり」のwebサイトを公開しました。

今後、新着プロジェクトの背景や進捗をリサーチノート的に書き留めていきます。今回はみちひらき、「ものかたり」の6年間を振り返りながら、webサイトの行間に込めた考え方に触れつつ、みちひらきが今動き出していること、妄想していることを紹介します。

別々に編んだ経験がほぐされて、一つに編み直されてきた

「みちひらき」は筆者の地元・秋田県五城目町で創業し、最初に着手したのは自分たちの活動拠点となる展示ギャラリー兼ブックスペース「ものかたり」の開設でした。7年目となる今年、webサイトを作るタイミングとしてはかなり遅い。

それでも公開に漕ぎ着けたのは、妻の実家の心配が聞こえずとも届いていた(開店の勢いで急拵えした「ものかたり」HPを時々覗いてくれるのに表示がいつも「NEW OPEN」)......こともあるが、

「ものかたり」での経験が紡がれるにつれて、起業前の経験が少しずつほぐされ、一つに編みなおされてきたように思うからだ。

ギャラリーという、「何か」が来ることを信じて待ち構える場所を作ったことは経験の結び目であったのだと、腑に落ちる言葉で言語化できるようになってきた実感がある。

“もの”そのものが“語る”ことと向き合える場所

人から地方でギャラリーを始めた原動力を聞かれると、咄嗟には答えにくいことがある。最近は、「コミュニティに独りになれる場所、日常を離れて何かと向き合う時間を確保するためです」といった説明をするようになった。「ものかたり」は

「展示された“もの”そのものが“語る”」声に耳を傾け、自由に想像できる余地

=余白の感じられる空間

なのだから、もちろんその説明は嘘ではない。だれかと集える場所がある暮らしは幸せだけれど、時には静かに過ごしたい時もある。「立ち止まり、何かと向き合える。」「いまを定点観測するように俯瞰して考える。」ギャラリーにはそのための時間がある。何か=”もの”は、必ずしも展示された作品だけではなくて、絵本でも、余白たっぷりな空間でもいい。”もの”の意味や価値を見つけるのは我々ではなく、その時間を過ごす人。誰かが物語るのではなく、いわば“もの”そのものが“語る”場所。だから「ものかたり」と呼んでいる。

異質な”もの”と出会える。

装置としてのギャラリー

ただ、原動力なるものを深掘りしてみると、始まりはごく小さな自分ごとだ。それは、「自分が暮らす今ここで、いつでも異質な”もの”と出会うため」。

見慣れた故郷だからこそ、日常を新しく経験しにくいことがある。

だからこそ、ヨソモノとしてまちに飛び込み、思わぬ気づきをもたらしてくれる異質な”もの”を招き入れて、故郷を異郷のように経験し続けようとしている。

参加者とともに合奏するワークショップを開催。

日常を新しく経験することは、新しい視点を得ることであり、自分を更新することにもつながる。小さなコミュニティでの暮らしは、価値観が近いことで生まれる安心感がある一方で、自分と違う視点に出会いにくい側面もある。異質な”もの”との出会いが、自分の中にある常識を疑い、ホンネに気づくきっかけになる。

筆者にとってアートが面白いのは、それがホンネの世界だからだ。さらに現代アートでは作者が同時代を生きているだけに、なおさら自分と全く違うものの見方・表現に触れて驚くことがある。驚きつつも、ホンネから生まれるリアルな問いに「自分がどう反応しているか」自身の内側に耳を傾けたくなるし、それを誰かに伝えたくなるのではないだろうか。

表現することの枠も垣根も取り払う

「ものかたり」の6年間は幸いに、これまでのご縁が新たなご縁に繋がり、面白い企画がいくつも転がり込んできた。たとえば、役割を終えた家電を楽器に再生するアーティスト、フィリピンの伝統工芸を背景にエシカルなデザインワークを手掛けるチーム。なかには、デザイナーになりたい農協職員など、多くの思いがけない出会いがあった。さらには、地域の美術大学と連携した「ことば」の展覧会、地元の高校生や大学生によるまちの研究発表など、言葉を扱いながらも、それを非言語な方法を織り交ぜて表現するような企画を受け容れる機会もいただいた。

商業的なアートギャラリーを目指すなら、取り扱う作家の傾向やジャンルを明確にするだろう。しかし「ものかたり」はギャラリー=アーティストの表現の場だけではないと考えている。それは、筆者のバックグラウンドとして、離島の現代アート事業に携わったことも寄与している。

そこでは、島のなかには美術館もギャラリーも、さらに集落には現代アートの作品として再生された空き家もある環境だった。

そこで働いた経験を通じて、ギャラリーとはたんに作品を展示する場所でなく、外から訪れた人が地域に暮らす人や歴史に出会う場所、地域に暮らす人が地元の地域資源を再発見するきっかけを創る場所でもあり得ること、その役割は今後さらに拡張していくという感覚が深いところで醸されてきたのだろう。もちろん何でもありという話ではないけれど、行政主導の大きな文化施設が建つほど税収はない地域でギャラリーが担える役割は、日々暮らすうちについ囚われてしまう枠や垣根から自由になって表現できる余白であり、器であり続けることではないかと思う。

芸術のタネをひらき続ける

「ものかたり」は多様な表現を受け容れるが、そのうえで、「みちひらき」「ものかたり」にとって「アート」がどんな意味を指すのか触れておきたい。

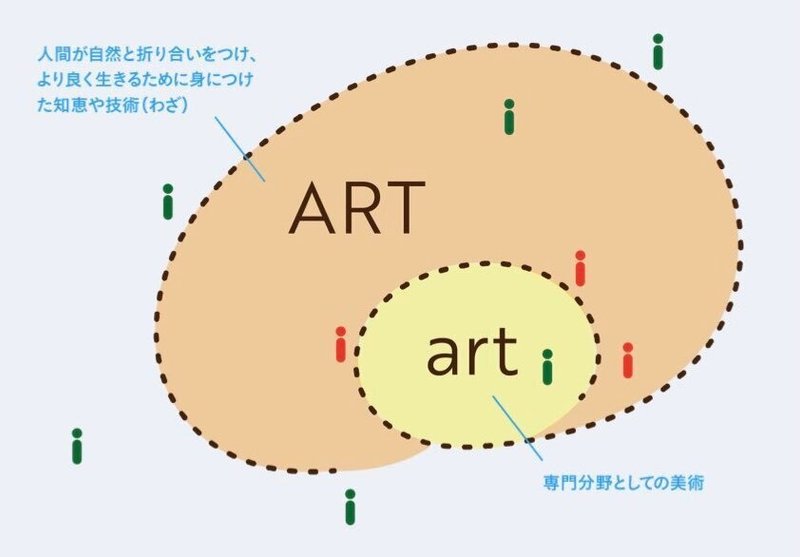

表現には、作者を明示した作品として発表される表現もあれば、作品ではないが「アート」と呼べる表現もあるだろう。

少し詳しく書くと、後者は専門化された前者よりも広い意味合いで、人がよく生きるための営みのなかで編み出す“わざ“=想像力、知恵や工夫のこと。「アート」というより芸術と呼ぶ方が適当かもしれない。

みちひらきの活動は両者をカバーしつつ、ウエイトとしては後者に焦点を当てている。仮に前者を小文字のart(芸術表現として作品化される)、後者を大文字のART(芸術表現のもととなる資源)と区別するなら、みちひらきでは後者「ART」を「芸術のタネ」と呼んでみたい。

みちひらきでは、今後、「ものかたり」や他の事業を通じて、未知を拓き(ひらき)続ける、つまり、新たなタネを見つけるためのリサーチ活動、また発見したタネを社会に共有するためのプロダクト開発に動き出す。

またこれらの活動を多方面から刺激、推進してくれる期待も込めて、分野に限らず異質な”もの”を「*まれびと」として迎え入れることをプログラム化していく。具体的な活動について、また上記artとARTの考え方については追って紹介したい。

*「まれびと」とは、「稀に」外から訪れる人。本来は「外部から祝福や再生をもたらす来訪者」を意味する言葉で、民俗学者・折口信夫(1887-1953)が古代日本の信仰の研究によって見出した概念。ここでは「集団の外側から新しい発想や刺激をもたらしてくれる異質な存在」としてとらえています。

書き手:小熊隆博(合同会社みちひらき代表)