移民をめぐる文学 第7回

栗原俊秀

(この連載は、2016年に東京の4書店で実施された「移民をめぐる文学フェア」を、web上で再現したものです。詳しくは「はじめに」をお読みください)

10. タハール・ベン・ジェルーン『娘に語る人種差別』松葉祥一訳、青土社、2007年

モロッコ生まれのフランス語作家が、10歳の娘と対話する形式で綴った作品です。著者は娘との会話のなかで、人種差別の普遍性を強調します。「人種差別は、人間が住んでいるところならどこにでもある。人種差別は、人間の歴史の一部分をなしている。それは病気のようなものだ」。それでは、この「病気」に対抗する手立てはないのでしょうか。本書の「結論」には次のような一節があります。「人種差別との闘いは、言葉についての勉強から始まる」。文学を読むことは、そうした「闘い」の一端にほかなりません。差別や偏見に根差した人間理解は、言葉の貧しさと密接に関係しているからです。文学は、自分自身の言葉を鍛えるためのきわめて有効な一手段です。「混ざり合うことは、お互いが豊かになることだ」という著者の言葉は、カルミネ・アバーテの小説(本リスト6、7)に描かれる「混淆」の称揚を連想させます。

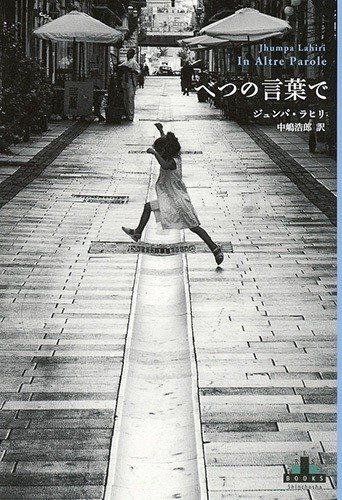

11. ジュンパ・ラヒリ『べつの言葉で』中嶋浩郎訳、新潮社、2015年

ベンガル人を両親に持つ英語作家が、「第三の言語」であるイタリア語によって書いたエッセイ集です。書名が雄弁に物語っているように、全篇が言語をめぐる思索のために捧げられています。外国語を学ぶとはいかなる行為か、多くを考えさせてくれます。「三角形」と題された章には、両親の言語(ベンガル語)と学校で習う言語(英語)のあいだで精神的な葛藤を経験する、幼い少女だったころの作者の姿が描かれています。「わたしはベンガル語を話すことが恥ずかしかったが、同時に恥ずかしく感じることを恥じてもいた」。これは、移民二世が自己形成の時期に直面する、普遍的な苦悩です。ぜひ、ジョン・ファンテの短篇「とあるワップのオデュッセイア」(『デイゴ・レッド』収録。本リスト2)と読みくらべてみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?