いろいろな記譜法

オルガン研究会でフローベルガーの「ブランクロシェを偲んで」を弾くにあたり、いろいろわかりました。

まず、リュートはその時代タブラチュアと呼ばれる記譜法で書かれていました。

それにはおおまかにイタリア式、ドイツ式、フランス式とあって、それぞれ特徴がありました。

この記譜法が使われ始めたのは14世紀以降とされます。

イタリア式

世界初のリュートのタブラチュア譜は1507年に出版されたFrancesco Spinacino フランチェスコ・スピナッチーノ(1507年頃活動)の曲集です。

1507年に出版された2冊のリュートのためのタブラチュア集

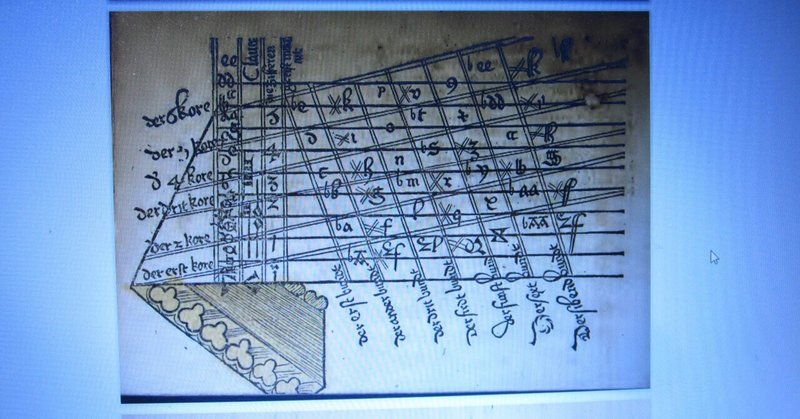

ドイツ式はSebastian Virdung セバスチャン ヴィルドゥン (1465頃〜1511以降)

「Musica Getutschi」1511年出版の美しい彩色の本はさまざまな楽器の解説で楽器辞典のようです。

ここにリュートのタブラチュアが描かれています。

フランス式はDenis Gaultier. ドニ・ゴーティエ(1597頃〜1672)

Livres de tablature des pieces de luth(1680)paris

アルファベットのみでこれは以前シリーズで纏めたノンムジューレの楽譜そのものです。

ノンムジューレが遡ることここに行き着くことがわかります。

ここで鍵盤楽器のためにはタブラチュアで書かれた楽譜があるのか?調べてみました。

オルガンタブラチュアという語彙を見かけました。もう少し調べないとわからないのですが、オルガンにおけるタブラチュアの必要性はどこのあったのか?宿題で残しときます。

Dietrich Buxtehude ディートリッヒ・ブクステフーデ (1637ca~1707 5/9)

ブクステフーデのBuxWV 226〜244 は鍵盤楽器のためのタブラチュアで書かれています。

1712年マニュスクリプト

字を書くように美しい。

Johann Sebastian Bach (1685〜1750)のBWV998 Prelude, Fugue and Allegro (1740〜45?)のPrludeの最後の一段

Allegroの最後の一段

この曲は諸説あり 自筆譜には「Prelude pour la Luth o Cembalo 」とあり、リュートが先に書かれています。聞いてみればわかるのですが、開放弦の響きの上で旋律が鳴りますので、イメージはリュートです。

最初にのみ楽器の指定が書かれているのも不思議です。編成も不思議です。

組曲の形式を取るはずだったのか?またはプレリュードとフーガというありふれた組み合わせにアレグロが単についたのか?いろいろ考えさせられます。

リュート、ギター、チェンバロ、ラウテンクラヴィーアの演奏がyoutubeに掲載されています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?