Be Lady,Be Independent ギンズバーグ判事から学ぶこと。

ワシントン暴動と呼んでも差し支えないだろう。

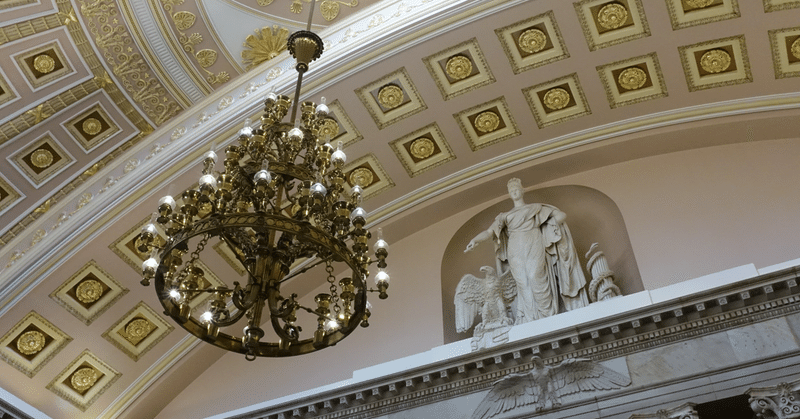

アメリカの議事堂混乱は衝撃だったが、ペンス副大統領が粛々と事を進め、無事に大統領が認定されたことに安堵した。

何よりペンス大統領のこの言葉だ。

“You did not win. Violence never wins. Freedom wins,”

まだ棄てたもんじゃないぞ、アメリカ。

もっとも彼は職務を真っ当しただけであろう。

しかし、民主主義の下、一切の感情を挟まずにやるべきことをやる。

その真っ当さに心を動かされた。

昨年亡くなったルース・ベイダー・ギンズバーグ最高裁判事を描く映画『RBG 最強の85才』に印象的なシーンがある。

法廷に入る前、ギンズバーグさんは判事全員と握手して歩く。

判事は9人だから、8人と握手することになる。

“私たち”と言っているから、彼女だけではないだろういい仕事をするためには、同僚と協調することが大切で

リスペクトしお互いをリスペクトし、お互いを好きになるほうが、良い結果が出るからだという(You'd better respect each other and love each other)

実際、ギンズバーグさんは、全く正反対の法解釈をするアントニン・スカリア判事と親しい。

判事も「いい人だし、オペラが好きなら(ギンズバーグ判事はオペラの大ファン)嫌う理由なんてないでしょう」

と笑う。

今回、保守派のエイミー・バレット判事が指名されたときもそうだが

私は、保守とリベラルが自身の立場を譲らず、反目し合うイメージを持っていた。でも「I've not always been the ”most liberal judge”」とギンズバーグ氏が自らを紹介するように、彼女は決していつもリベラルにこだわって、反対意見をたたき潰そうとしたわけではない。

彼女の言葉ではなかったが、確か映画にあったはずだ。

互いに合意すればどうしたらいいのか、判事同士で落とし所を見つけようとしていた。それが法廷だったのだ。

そもそもギンズバーグ氏の後に保守のバレット氏。だから悉く意見が変容するとの認識が誤りで、バレット判事はバレット判事なりの独立した見解を示していくのだろう。

ギンズバーグ氏に対し、闘う女との固定イメージを持っていた。

確かに彼女がいたからこそ、救われた女性たちは多い。

しかし、闘うという意味を私は取り違えていたと、今更ながら思う。

闘うとは、相手と歩み寄るための手段の一つだ。

そこに人間の知性がある。

ギンズバーグさんは、母親にBe Lady , Be Independent と言われて育ったという。淑女であれ、自立する人間であれ。

だから彼女はあのように美しかったのだ。

私は、青であれ赤であれ、何色であれ、知性と文化を兼ね備えたリーダーを支持していきたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?