妻の実家の猫の死と、それについて思ったこと

妻の実家の猫が今日、この世を去った。

初投稿の題材にしては、おもすぎませんかと、いきなり自己つっこみをしているけれど、自分にとってはこれが、何かとてつもなく大切なことを気づかされたきっかけだったから、仕方ない。

むすっとした顔つきで、きなこ色のモップのような出立ちのその子には、僕は二回ほどしか会ったことがなかった。

結婚してまだ間もない今、少し遠くにある妻の実家を訪れたのは、初めての挨拶の時と、両家リモート顔合わせ(コロナ禍の新常識になるか?!)の二回だけで、気まぐれなその子は、いつも決まって帰る頃になると、いつの間にかひょいと目の前に現れる子だった。むすっとした顔で。それが何ともかわいい。

「久しぶり〜!」

と妻に抱きしめられても、変わらぬ表情のその子には、もはや仏教的なサムシングを感じた。(悟っているの?もう解脱したの?)

自分とその子の、ほぼ唯一の交流は、額のあたりを撫でた時に目をつぶっていたことと、そのまま調子に乗って前足をさわってみたら、

「にゃー。(やめろ)」

と言われたことくらいだった。

そんな子が、今日、この世を去った。母親から突然連絡を受けた妻が、のん気にソファーでうたた寝をしていた自分に、涙をポロポロ流しながら教えてくれた。

少し前から弱りを見せ始めていたその子は、日本列島に線状降水帯が漂い続けていた今日、どしゃ降りの中を、なぜか突然飛び出していった。お義母さんがどこを探しても見当たらなかったが、しばらくしたら帰ってきた。それをなぜかもう一度繰り返した後に、足取り弱く帰ってきたその子は、母の腕に抱かれるなり、息を引き取ったという。死に場所を選びたがる猫にとっても、水害というのは厄介で、それなら母の腕の中で、と、最期に思い直したのだろうか。

「少し横になってくる。」

ベッドで横たわりながら、ぼーっと窓の空を眺める妻を、僕はしばらくそっとすることしかできなかった。

「時間ってね、本当にないんだよ。」

ちょっとして枕元の横に座り込んだ僕に、妻は言った。

毎日、食うために仕事をして、生きて、本当はずっと、もっとしたいことがあると、試行錯誤しているふりをしながらも、そんな気持ちを漫然と、ただ漠然と、手元で転ばせながら、時間を受け流して生きている自分。

やりたいことを貫いて、築き上げたキャリアと自尊心を、誰かのためになげうった過去をもつ妻。

その言葉は、そんな二人の心に、しばらくの間、刺さっていた。

少なくとも、僕はもっと、もっと良い夫になりたいと思った。久しぶりに会えた愛猫と、もっと時間を過ごしたくても、忙しい母親と夫のことを気遣って、帰りの新幹線のチケットを早めの時間で予約してくれてしまう、そういう人なのだ。(そう、予約も妻が取ってくれます。ごめんなさい。)そんな時に、「もっとその子と時間を費やした方がいい。何なら一日泊まっていけば?」と言ってあげられたらよかった。そんな、彼女の背中を一押ししてあげられるような、そんなスマートでかっこいい夫に、私はなりたい。

その後、僕は買い物に出かけた。寝坊しない朝は、熱いお湯でとかしたオートミールを食べるくせがある僕は(妻はそれを見るたび、優しい顔をしながら「おえっ」って表情を見せるという荒技を繰り出す。美味しいんだけどなぁ。)、丁度切らしたオートミールを買いに出たのだ。

何かにつけては花を買ってきて、良き夫を演じたがる僕は、その日近所の花屋さんに、きなこ色の花と、モップのようなススキの草があしらえられた仏花のブーケが飾られているのを見て、家に持ち帰らずにはいられなかった。

花を受け取った妻は、ベッドルームの窓辺の机にそれを置いて、じっと眺めながら、モゾモゾ何かを描いていた。妻は元々、絵を描く仕事をしていたからか、感情が昂ると絵を描く習性があるらしい。自分がそのことについてあまり詳しく知らないのは、たまに転がっているデッサン帳(?)が自分に見えそうになると、それこそ猫みたくシャーってされるからだ。あまり見てほしくないらしい。(それならしまっておけばいいのに…笑)

「今日、線香花火しよっか。」

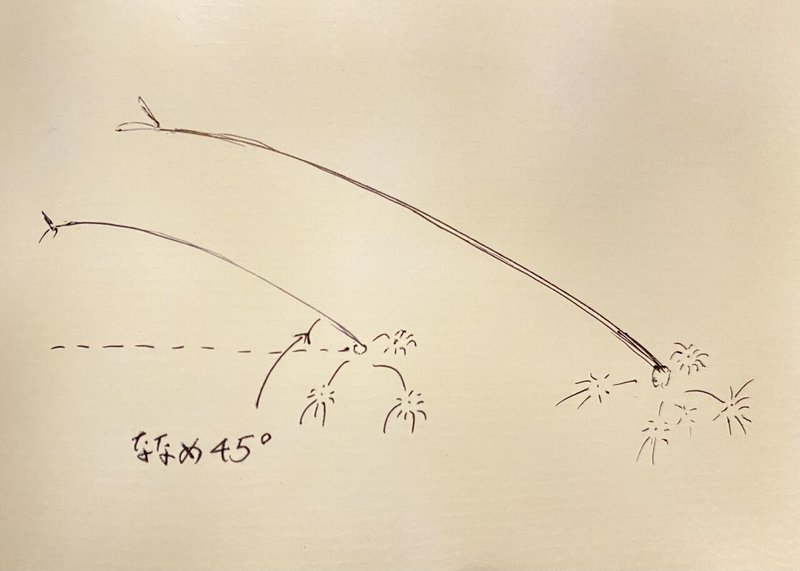

しばらくして、妻がふと言った。その日の朝、僕は街へ出かけた帰りに、線香花火を偶然買って帰っていた。コロナで花火大会もなく、家も出れない夏だけど、小さい花火ならベランダでもできるね、なんて前に話していたからだ。(※良い子は真似しないで or 大家さんに相談してください)

「花火は、鎮魂にもなるしね。」

思えば今日は、8月15日。終戦の日だった。それに、お盆だった。

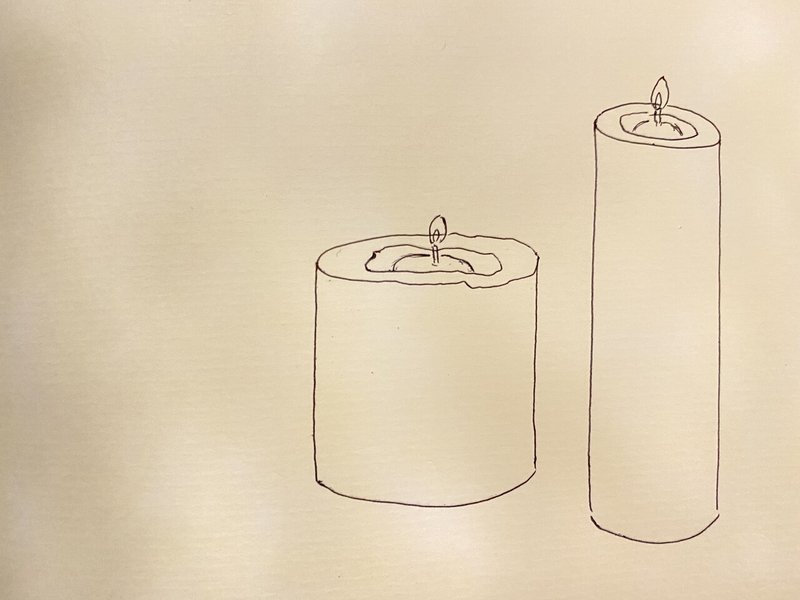

灯してあったキャンドルで火をつけると、花火は、激しく燃え始めた。静かに、だけど真っ赤に燃える先っちょの火の玉は、何だか、命みたいに見えた。

天に昇って、彼岸に届いていく煙……は、風向きの問題でほぼ全て自分の顔にこれでもかとふきかかり、咳き込む自分に笑う妻。

でも、暗い小さなベランダの片隅で、一瞬、一瞬と、黄金色の小さな華をさかせるその花火は、宇宙の片隅で生まれては消える、僕らの星の命みたいに見えた。

ほどなくして消えたふたつの線香花火では飽き足りなかった二人は、その後もぼーっと、ふたつのろうそくに浮かぶ火を眺めていた。

ちょっと風が吹けば、すぐに消えてしまうのに、ものすごい熱をはなって燃えている火は、二人にとって、やっぱり命に見えた。今日は何かあるらしい。

「人は生きることに意味を求めたがるけど、あの子はどうして、雨の中を飛び出して行ったんだろう。私たちは、最期どんな風に死ぬんだろう。どんな風に死にたいんだろう。」

芯がひたる蝋のプールが満杯になるまで、そんなことをぼーっと話していた。

最後には、透明なふたをして、火が少しずつ消えていく様子を見ていた。火はだんだんと小さくなり、最後には、小刻みに大きくなったり小さくなったり、もだえるような動きを見せた後に、たくさんの煙になって、消えた。

それは二人にとって間違いなく、この世を去った愛猫の命の最後の躍動だった。

「何だか、あの子に背中を押されたような気がするね。」

妻が言ったことに頷いた。自分も、同じように感じていた。

命は、短い。

命は、儚い。

命は、いつ終わってもおかしくない。

今があって、その次も今があって、そうやって今があり続けることは、当たり前でもないし、普通のことでもない。それがあたかも当然のようにすら感じられていた平和な日々が揺さぶら続ける今日この頃、そのことは、のうてんきな自分にすら鮮明に分かる。

だから今日、自分はこれを書いている。

こんな、しようもない、他愛もない文章を書く自分だけれど、それでも、誰かに、何かを伝えたい。どうやってかは分からないけど、伝えたい。

そんな気持ちを、ずっと持て余して生きてきた。

今日は、僕がそんな人生の儚い終わりを迎えた日だった。

この文章が、この世の一人にでも届いてくれたらいい。あわよくば、その人の心に届いてくれたらいい。そしてあわよくば、その人がいいねしてくれたらいい。(うそです)

あんな仏教的なサムシングを感じる、頼もしい猫の、きなこ色をした猫の手を借りて、背中を押してくれているのだから。

その手にもう一度ふれようものなら、

「にゃー。(だからやめろ)」

と言われてしまうだろうけど。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?