【第四回】チャップリンが生きた道~映画製作における信念

私の苦痛が、誰かが笑うきっかけになるかもしれない。しかし、私の笑いが、誰かの苦痛のきっかけになることだけは絶対にあってはならない。

これは、前回の記事で引用したチャップリンの言葉である。

笑いに、ほんのり寂しさを加えて、心温まるストーリーを作るのがチャップリン流だ。

キーストン社からエッサネイ社に移籍してから、過激な放浪者から穏やかな放浪者へとキャラクター像を変更。これによりチャップリンが描く映画は、人の心に響く作品へと発展した。

エッサネイ社時代の「チャップリンのチャップリンの掃除番(1915)」

エッサネイ社からミューチュアル社に移籍したチャップリンは、年収67万ドルという多額の報酬で契約し、世界で最も給料が高い人物の一人となった。

ミューチュアル社と契約した時期は1916年2月。つまり映画デビューしてから、わずか2年で世界的有名俳優となった。人気は凄まじいもので、チャップリンのグッズが作られ、チャップリンの真似をする「チャップリニティス」が現れたほどである。

ミューチュアル社でのチャップリンは、手の込んだ映画を作るようになった。以前移籍していたキーストン社は短編喜劇を量産するスタイルだったため、流れ作業のように製作していた。

だが、エッサネイ社の移籍を機に流れ作業のような映画製作を辞め、ミューチュアル社に入るとさらに時間をかけて製作するようになった。

1916年まではミューチュアル社との約束通りに、4週間に1本のペースで映画を作った。1917年には4本の映画製作に10ヶ月もの時間をかけ、それらの作品は高い評価を得ている。

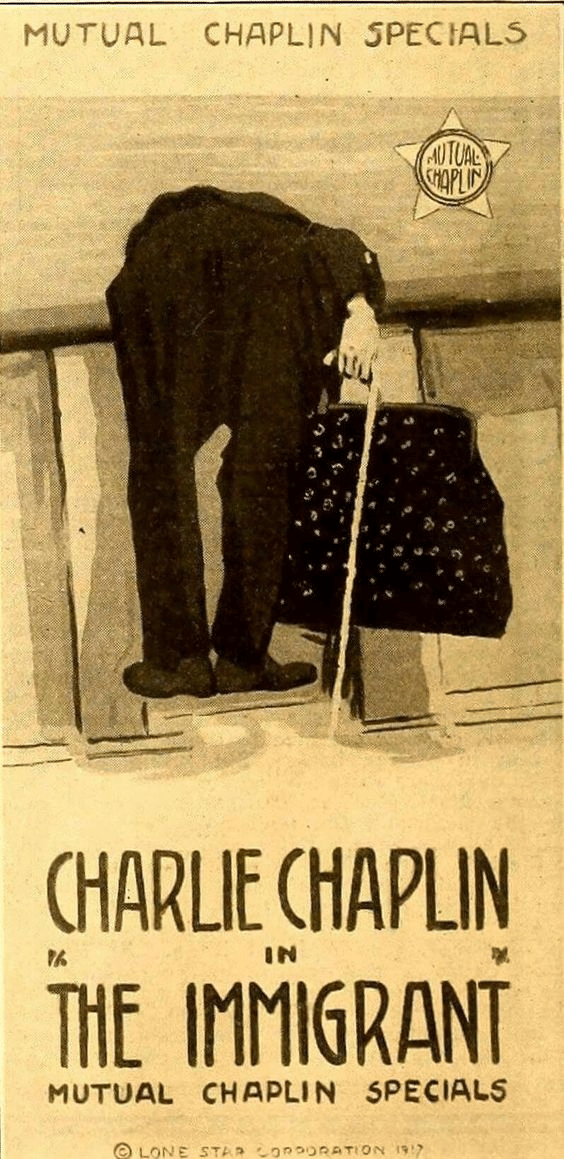

それらの作品とは、

「チャップリンの勇敢」

「チャップリンの霊泉」

「チャップリンの移民」

「チャップリンの冒険」

の4作品である。

この辺りからチャップリンの思想が色濃く作品に投影されている。とくに「チャップリンの移民」は移民視点のストーリーで、アメリカの移民政策を批判した作品だ。所々、アメリカ人の非情な行為が見受けられる。

本作は秀逸なシーンが多く、冒頭からチャップリン節を炸裂させている。

自由の国・アメリカへ向かう移民船からストーリーが始まる。揺れの激しい船にいる横たわる移民たちと、悲しげな移民女性が映し出される。その後、船から身を乗り出して足をバタバタさせているチャップリンのシーンに移り変わる。船酔いで吐いているのかと思いきや、魚を釣って大喜びしているだけだった。

どんな悪い状況下にいても底抜けに明るいチャップリンと、絶望感を味わっている移民との雲泥の差が視聴者側を安心させてくれるのだ。「辛いこともがあっても笑うことはできる」というチャップリンのメッセージと受け取れる。

ちなみに本当に船の上の撮影が行われており、常にゆらゆらと揺れている。画面越しで船酔いしそうな勢いである。

ストーリーやギャグの工夫だけでなく、臨場感を与えるために視覚的にも大きく進歩しているのがわかる。

チャップリンは「ミューチアル社で映画を作っていた頃が一番幸せな時代だったかもしれない」と語っていることから、満足のいく作品を生み出すことができていたのだろう。しかし、チャップリンはミューチュアル社との契約延長はせず、1917年6月17日にファースト・ナショナル社と契約。(ミューチュアル社との関係は友好的なままで終了したとのこと)。

ファースト・ナショナル社は1917年に新しく設立された配給会社で、チャップリンは100万ドル契約と呼ばれる配給契約を結ぶ。会社のために8本の映画を製作する代わりに、作品1本につき12万5000ドルの前金を受け取ることになった。

しかし、スタジオがなかったため、チャップリンは自前のスタジオ「チャップリン・スタジオ」を建設。(1917~1953年までチャップリン・スタジオを使用。チャップリンが手掛ける多くの映画はこのスタジオで撮影が行われた)。

チャップリン・スタジオを建設したことにより自由に映画製作に取り組めるようになった。つまりチャップリンの望み通り、一つの作品に対して多くの時間を割けるようになったのだ。

この頃、兄シドニーはチャップリンのマネージャーを務めており、「今後どんな契約を結ぶとしても必ず条項にしたいものがひとつある。それはチャップリンに必要なだけの時間と、望み通りの予算が与えられるということである。私たちが目指すのは量ではなく質なのだ」と表明している。

スケジュールに縛られた映画製作環境における品質低下をチャップリンは懸念していたのだ。ファースト・ナショナル社では、以前よりもチャップリン自身がコントロールして映画製作できる環境を手に入れた。

ファースト・ナショナル社での最初の作品は1918年4月14日公開の「犬の生活」である。

タイトル通り、チャップリンと犬が中心のストーリーである。これまでの作品と大きく異なる点は、チャップリン以外の主要となるキャスト(雑種犬のスクラップ)が加わったことである。

あらすじ

放浪者(チャップリン)は職を得るために職業安定所に行くが、失業者仲間との争いに負けて職を得られなかった。その帰途、野良犬の群れにいじめられている一匹の犬を助け、「スクラップス」と名付け一緒に生活する。路地の屋台で盗み食いをしつつ生活を共にし、お金を持たず入った酒場で歌手(パーヴァイアンス)と出会うが店を追い出される。その後、強盗(オースチン)が紳士から盗んで埋めた財布をスクラップスが掘り当て大金を手にし、再び酒場へ。一度は財布を強盗に奪われるが二人羽織の策で取り戻し、歌手と犬と共に田舎で幸せに暮らすのだった

エッサネイ社時代で既にロマンチストで優しいキャラクター像を確立していた。以前から感動的シーンを含むようになったが、まだ作品全体としてはスラップスティック・コメディ感が強く残っていた。

本作「犬の生活」では、いわゆるハートフル映画に挑戦した革新的な映画である。自分と同じように立場の弱い犬と出会うことで、お互い助け合いながら幸せな人生を見つける。ちなみに「犬の生活(A Dog's Life)」は「困難の多い」「惨めな生活」という意味が含まれている。チャップリンらしいエッジがよく効いている。

そして「犬の生活」の次の作品は、1918年10月20日公開の「担え銃」。別邦題では「チャップリンの兵隊さん」と訳されている。

公開当時、チャップリンの映画史上最高の興行収入となった作品である。

「戦争」をテーマにした喜劇であったため、周囲から反対されていたがチャップリンは製作を決行。結果的に映画は大ヒットし、本作は第一次世界大戦を戦った兵士からとても愛される作品になったのだ。

戦争という重いテーマを喜劇するという発想は過激だが、一方で初めてチャップリンが反戦を訴えかけた映画と捉えることができる。

重いテーマを取り扱いつつ、兵士たちの面白おかしい騒動をふんだんに盛り込んでいる。なんなら、ふざけ倒していると言っても間違いではないだろう。

しかし、「独裁者」ほど直接的な批判とは異なり、喜劇に焦点を当てているためテンポが速く、誰が観ても楽しい一作となっている。

「担え銃」でも大成功したチャップリンは、次回作をより高品質なものにするためファースト・ナショナル社に製作費の増額を要求したが断られた。

1919年2月5日にチャップリンは、フェアバンクス、ピックフォード、D・W・グリフィスと共に新会社ユナイテッド・アーティスツを設立。新しく設立した会社で映画作りを望んだチャップリンだったが、ファースト・ナショナル社との契約で残り6本の映画製作をしなければならないため、すぐに契約解除することはできなかった。(この時点で製作した作品は「犬の生活」と「担え銃」の2本のみだった)。

さらに、この時期からチャップリンはプライベートで多くの問題を抱えることになる。プライベート上の問題が映画製作に大きな影響を及ぼし、スランプ状態に陥った。

ー続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?