スガシカオとGRAPEVINEでひもとくミレニアムのたいくつとゆううつ

2000年前後の出来事は覚えているようで存外記憶が怪しいところもある。自分はその年、ちょうど大学3年で、21年間の人生で最大級の当惑の渦のなかに身を置いていたからだ。

早い話、学生結婚することになったのだ。それ自体は自分の望んだことだったのだが、結婚が家と家とか親族と親族をつなぐものだとか、そういった意識がまだ全然欠けていた時期でもあり、「家」が急激に自分たちの背中に押し寄せてくる何とも言えぬ息苦しさと、しかしとにかくまったく違ったステージに進みだしたことの歓びと戸惑いと恐れとが綯い交ぜになっていた。

前年、世の中はさまざまな心配事を抱えていた。ノストラダムスの予言は当たらずに終わってくれるのかとか、パニックY2K 問題がたいへんらしいぞ、とか。しかしあいにくその頃の自分は暢気なもので、毎日飲んだくれてばかりいたので、ノストラダムスもパニックY2K問題もどこ吹く風であった。すべては高田馬場の安居酒屋の鬼殺しの盃の底にあった出来事にすぎなかったのだ。

それが、2000年を何とも言えぬぼんやりした気持ちで迎えた途端、やれ結婚だ、親を説得だ、結婚式だ、引っ越しだ、バイト探しだ、もうすぐ出産だ、といった大波に呑まれることになった。あまりに多方面に気を向けなければならなかったせいで、しょうじきその頃の記憶が部分的に欠落している。覚えているのは、ただひたすら大学の単位をなるべく落とさずに過ごすので精一杯だったこと。そして、僕ひとりが「パニックY2K」のトラブル砲火を浴びているような気分に苛まれていたということだ。

周りはまだまだ将来のことを考える気分でもなければ、帰りの電車を気にするでもなく夜な夜な飲むのが通常コース。でも自分はすでにそういう状態ではなく、千鳥足で終電を逃しても、へらへら笑って路上で寝てしまうわけにはいかない。待っている人のもとへ帰らねばならない。何か、急にどこかべつの世界に転生でもしてしまったみたいだった。

所沢へ引っ越したのは7月とか8月のこと。2DKのやけに細長いアパートで3万円程度の小さなCDコンポを買ったのもその頃だった。それまで音楽は好きでもCDはスガシカオと山崎まさよしくらいしかもっていなかった。聴く環境を持っていなかったからだ。そういうお金はすべて酒に消えていた。それが、CDコンポを手に入れたことで小さな欲が出た。

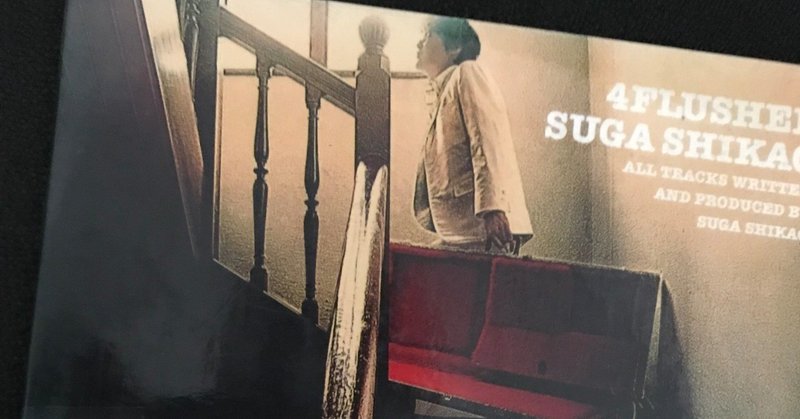

スガシカオがアルバム『4Flusher』を出したのもこの年だった。その前年に『Sweet』で前2枚のアルバムの集大成的な完成度を叩き出してしまった彼にとって、これまでの打ち込みサウンドではなく、バンドでレコーディングするという新たな試みのアルバムだった。

それまでの彼の楽曲は打ち込みが中心で、クリアでくっきりと一音一音が管理され、計算されている感じがあった。が、バンドではなかなかそうはいかない。人間が寄り集まって演奏すれば、当然ながらそこには割り切れない部分が残る。それが、それまでのスガシカオにはない部分で、新しくもあった。中でも、「Affair」という楽曲の良さが何度も聴くうちにじわっと染みてきた。この曲は、インディーズ時代からすでに存在していた曲だった。それが、今回のアルバムでバンドサウンドとなって収録された。

そこに、打ち込みの時とは違った独特の、ぬくもりとも違う、ざらざらとしたテクスチャーが感じられた。あの頃、アルバムの中でもとりわけ「Affair」ばかり繰り返し聴いたのは、考えてみれば、そこに「誰かと生きる」ことのヒントがあったからかもしれない。言ってみれば、独身時代というのは、「打ち込み」で音楽を一人でやっているようなものなのだ。だが、結婚というのはそうではない。ましてや育児は違う。思い通りにならないことだらけだ。急に一人になりたいと思ってもなれないし、以前みたいに読書に集中したりもできない。小説だって書こうと思ったときに集中力を発揮できないこともしばしばだ。まったく、周りはみんな暢気な学生だってのに。

けれど、誰かと生きる空間には、そこにしかないものもある。余談だが、家の人の父(つまり義父)はかつて詩を書いていたようだ。だが、結婚する時に「こんなに幸せになっちゃ詩はもう書けない」と詩をさっぱり書かなくなったのだそうだ。当時小説家を目指していた自分はこのエピソードの意味を何度も反芻していた。誰かと共生する世界に完全に自分をシフトさせたら創作衝動は消えてしまうのか? 実際、集中力は落ちていた。孤独な魂とやらも輪郭が曖昧になっている。そりゃそうだ。毎日となりに人がいる。話も噛み合う。それで孤独と主張するのはちゃんちゃらおかしい。アイデアは以前よりもふわふわした断片になりつつあった。これはまずいな、とも思っていた。まとまらない。一つの物語に集約できない。イメージに根っこがないのだ。それもこれも、たしかに「こんなに幸せになっちゃ」なのだ。

このふわふわした感覚は、じつは何事もなく2000年を迎えた世相とも合致していたように思う。どこか地に足がつかず、どこへ向かうべきかもわからず、かと言って不幸なわけでもなく、という状態だった。

2000年に自分がもっともよく聴いていたのはスガシカオの「Affair」とGRAPEVINEの「Reverb」だった。「都合のいい僕らは少しずついろんなこと忘れてく」と歌うスガと「夢はここまでで嘘になるとでもいうのか」と歌う田中和将(バインボーカル)。彼ら自身がどれほど意識したかどうかわからないが、そこには世紀末との唐突なおわかれに前向きになれない状態が象徴的に描かれているように感じられた。ほかにも平井堅の「RAKUEN」やキリンジの「エイリアンズ」に同じエクリチュールを感じることができる。が、とりわけやはりスガシカオとGRAPEVINEは、あの時代に誰もが見て見ぬふりをした部分にあえて目を逸らさなかった(あるいは逸らせなかった)二者なのではないかという気がする。それは今あげた二曲によらず、彼らのさまざまな楽曲のなかに空気のように漂っている。一言でいえば「空気への違和感」だ。

そこに横たわっているのは、ミレニアムの「たいくつとゆううつ」みたいなものではないかという気がするのだ。そして、その「たいくつとゆううつ」は当時のスガシカオやGRAPEVINEが音楽シーンに抱いていた漠然とした不安でもあり、それは僕の目の前にひろがるぼんやりとした未来への不安にもつながっていたのだ。

ほんとうに息が詰まりそうな年だった。幸せとか不幸せとか、そういうことと関係なく、たぶんいわゆるアイデンティティの危機というやつを迎えていたのだと思う。僕は、「打ち込み音楽」に固執することなく、誰かと共に暮らすなかでアンサンブルをこなせる人間へと変わらなければならず、そしてその中で「僕と小説」がどうあるべきなのかをもう一度考え直さなければならない時期にきていたのだと思う。

そしてたぶん、こうした超個人的な思考と、世界の状態は決して無縁ではなくて、やっぱり世界も次の指針を求めていた時期なんじゃないかという気がする。実際には、911テロ事件で世界は初めて目を覚ますのだ。ああ自分たちはもう新世紀にいるのだ、と遅まきながら気づくのだ。

いま思い返しても、ミレニアムはやっぱり僕にとって決して薔薇色ではない。そこには「たいくつとゆううつ」が霧のように漂っている。

ただ、まったく確かなのは、あの霧のなかでやみくもに進んだ経験がなければ、今の自分はないだろうということだ。そして、あれから19年、いまだに欠かさず新譜を買い続けているのは、スガシカオとGRAPEVINEくらいなのである。自分にとってスガシカオの音楽は自分のアイデンティティをくっきりさせてくれる存在であり、一方のGRAPEVINEの音楽は生々流転の己に客観性を与えてくれる存在でもある。

明日、スガシカオのニューアルバム『労働なんかしないで光合成だけで生きたい』ということで、ひさびさに『4Flusher』を聴き返したりしていたら、すっかりあの頃の何とも言えぬふわふわした倦怠感が戻ってきたので、記事にしてみた。

平成が終わり、令和に変わった。時代の空気が変わるたびに、我々はいつでも気後れしてしまう。いつの世も、その時代の輪郭が見えるのは十年近くの時が経ってからなのだ。もう今では、僕はどんな時代の空気も、こわいようでこわくない。いつでも大事なのは、自分の在処だ。そのことを、ミレニアムの「たいくつとゆううつ」が、今も語りかけてくれるのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?