糖質制限が「人類本来の食事」だと言いはる人々

糖質制限って、まだやっている人がいるんでしょうか。

なにを(どんな種類の糖質を)、どの程度制限しているかによって随分違ってくるので、一概に批判したくはないのですが、いわゆる日本の糖質制限って、かなり歪曲されている気がします。

なかには、主食を一切抜くのが「人類本来の食事」であると断言する方もいますが(誰とは言いませんが、糖質制限関連ビジネスで著名なお医者さんです)、そういう方の書いたものを拝見すると、論理が飛躍しまくっており、「ひょってしてウケを狙っているんだろうか」とさえ思います。

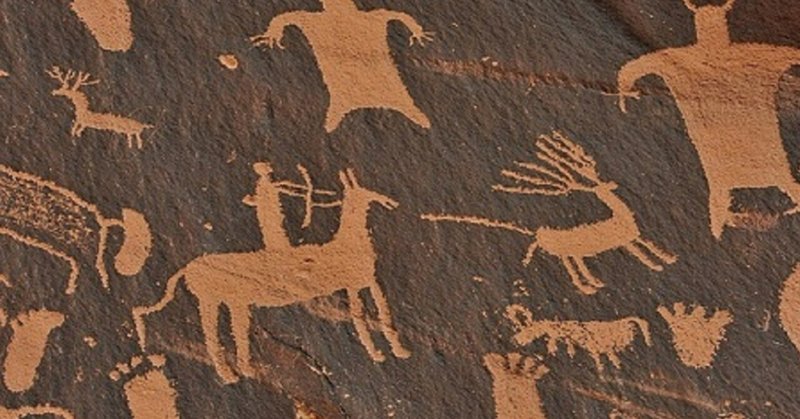

人類の歴史において「狩猟・採集期間のほうが農耕期間より長い」ということを「肉類や脂質、人工甘味料満載の糖質制限スィーツをおなか一杯食べよう!」という結論へもっていく思考回路は、常人の理解をこえています。

そもそも、何を根拠に「狩猟」によるものが「採集」よりも主な栄養源であったと言い切っているのか謎です。

曲がりなりにも医師であるならば、ちゃんとした文献を、選り好みや斜め読みをせずに、きちんと幅広く検証したうえで言ってほしいものです。

また、英語の文献は、翻訳文や抜粋に頼らず、全文を原語で読むべきです。翻訳は誤謬が多く、また、抜粋や要約は関連データの詳細を端折っていることが多いので、誤った解釈をする恐れがあるからです。

これは学術論文を読む際の基本です。糖質制限を推進している医師たちは、ことごとくこの基本がなっていません。

砂糖、糖質、炭水化物をごっちゃにしてはいけない

誤解を招かないよう断っておくと、砂糖などの甘味料(人工甘味料を含む)は減らしたほうがいいです。

WHOも、遊離糖類 (Free sugars) の推奨摂取量は、「1日に摂取する全カロリーの5%未満」に控えるようにすすめています。

しかしながら、糖質が含まれているものは食物由来の物もだめ、炭水化物(糖質+食物繊維)も全部だめ、と言い出すと、これは拡大解釈です。

ましてや、「野菜も糖質を含んでいるから体に悪い、かわりに肉をどんどん食べよう」、とか言い出した日には、肉食過多の弊害を示す医学的エビデンスを無視しすぎです。

食物繊維は非常に大事です。とくに現代人は食物繊維が不足しているので、野菜に加えていろんな食材(豆類など)で積極的に摂取すべきです。

人類本来の食事とは

人類本来の食事とは何かを、文献にもとづいて端的にまとめているものがあります。

ひとくちに食事といっても、摂取カロリーや消化吸収能力は千差万別なのに、「糖質制限さえしてればオッケー」のように言う人がいるので、じゃあ、「低炭水化物(ローカーボ)」ダイエットで成功した人たちは実際にはどういう食事をしてるわけ?というのを調べた一連の研究論文を紹介しているのが、このビデオです。

ビデオ中で喋っている Dr. Greger はコメディアンのような口調ですが、れっきとした医師です。

ビデオは英語ですが、画面下のツールを使ってキャプションを表示できます。全部みるのがしんどいという人は、3.40-4.38の約1分間を視聴するだけでもいいと思います。

これによると、いわゆる「低炭水化物(ローカーボ)」ダイエットで成功して痩せた人たちは、前よりも野菜を多く食べています。

また、実施事例トップ5に「運動」があげられているのは注目すべきです。食事と運動は健康の両輪で、どちらか一方が欠けていては効果が限られてきます。

上記ビデオで最後に引用されている論文によると、極端に糖質を減らしたり、肉や脂肪分に偏った食事をしているような人は、欧米のローカーボ・ダイエッターの中でも「ごく限られた少数派」に過ぎません。

そして、結論として、「肉やバター偏重の食事に利点はない」と明言しています。

と、言ってみたところで、糖質制限で儲けている医師らは都合のいい歪曲をやめないんでしょう。彼ら自身に正しい知識や情報が欠けているのか、あるいは、商売のための意図的な誘導なのかは定かではありませんが。

食事内容については体質の違いもあって、「これさえしていればよい」というのは危険です。健康に直接かかわる問題だけに、極端なダイエットをあおるフード・ファディズム (food faddism) は、いい加減になくなって欲しいと思います。