医療と法に関する覚え書き(2)ー2

前回の(2)-1の続きです。

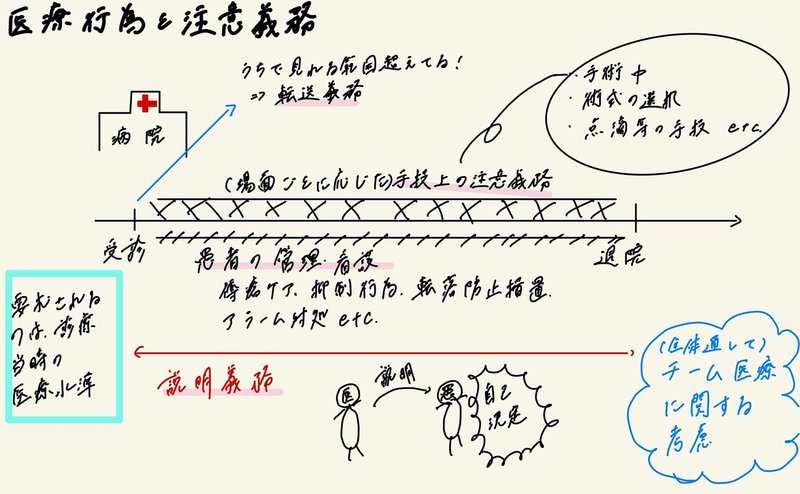

今回は、医療行為に関し問題となりやすい過失の類型、因果関係の立証について説明します。

note記事内の判例の引用中の太字については筆者によるものです。

3 過失各論ー注意義務の類型化

これまでに、「過失」とは、「注意義務違反」をいい、医療行為に課される注意義務の水準としては、「診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準」が要求されるということについては説明しました。では、注意義務としてどのようなものが考えられるのでしょうか?

(1) 手技上の過失

医療過誤というと、一般的にイメージされやすいのは、手技上の過失ではないでしょうか。

診療当時の医療水準に照らし、適切な処置・治療をすべきであったのにこれをしなかったという場合です(紙幅の関係上、検査値等の事案詳細は省略)。

具体的なイメージを持つために裁判例をいくつか挙げてみましょうか。

・歯科医療のジルコニアブリッジ治療において「医師は、補綴治療を行うにあたっては、このような患者の咬合力や咬合関係を十分に把握し、適応性を判断する義務がある」のに、「咬合力等の精査を行わないまま、いきなりジルコニアブリッジの装着を行った」として過失を認めた事案(東京地判平成24年1月19日判タ1374号178頁)

(以下、刑事事件ですが過失に関しては認定枠組みは大きく変わらないので)

・レーシック手術に関して、使用する手術器具の確実な滅菌や取替式の刃等を手術ごとに交換することを怠り、「眼の手術をするに当たり、細菌感染を防止するため、医師であれば当然に行うべき基本的な注意義務に違反した」と認められた事案(東京高判平成24年3月9日)

・ステント留置手術の適応でないのに適応があると軽信してステント留置術を3時間余り継続した過失を認めた事案(高松高裁平成19年9月18日)

このような医療過誤として一般的にイメージされる手技上の注意義務違反が、注意義務違反の内容としてまずは考えられます。手技上の注意義務違反を防ぐには、診療時の医療水準となる医学知識を常にアップデートしていくこと、後述するようなチーム医療においては医療関係者間で連携を図ることが医療を提供する側としては求められることでしょう。

(2) 説明義務違反(インフォームド・コンセント、IC)

手技上の過失だけでなく、説明義務違反も問題となり得ます。というのも、「医師は、診療契約上の義務として、患者に対し診断結果、治療方針等の説明義務を負担する」(最判平成14年9月24日判時1803号28頁)からです。

医療の場では、この診療契約上の説明義務は、インフォームド・コンセント(IC)という言葉で表現されることも多いのではないでしょうか。

より具体的には、「医師は、患者との診療契約に基づき患者の疾患を治療するに当たり、特別の事情のない限り、患者に対し、当該疾患の診断(病名と症状)、実施予定の治療の内容、治療に付随する危険性、他に選択可能な治療法があれば、その内容と利害得失、予後などについて説明すべき義務があると解され」ています(名古屋地判平成19年6月14日判タ1266号271頁)。

これは、医療関係者と患者との間に専門的知識についての知識量があることを踏まえつつ、患者が治療について説明を受けて、説明された内容を踏まえて、自己の生命身体に対してどのような治療を選択するかを考えて選択するという患者の自己決定権保護の観点から診療契約上生じる義務です。

*注1:説明義務に関しては、さらに、説明内容を踏まえて検討することができる。著名な判例として、がん告知に関し、最判平成7年4月25日民集49巻4号1163頁、前掲平成14年判決、治療方法の選択に関し、最判平成13年11月27日民集55巻6号1154頁、美容整形術に関し、東京地判平成17年1月20日判タ1185号235頁など。また、やや特殊な事案として、エホバの証人輸血拒否事件(最判平成12年2月29日民集59巻2号582頁)のほか、医療ネグレクトがあった場合の同意について津家裁審判平成20年1月25日家月62巻8号83頁。

(3) 転送義務

また、医療の高度化・細分化・専門家に伴い、医師や医療機関が、自らの患者に対し、自らの標榜する専門とは異なったり自らの人的・物的設備では十分に対応できなかったりという理由から、適切な医療行為をなすことができない場合に、他の高度な医療機関等へ当該患者を転送させなければならない義務を負っています(保険医療機関及び保険医療養担当規則16条参照)。

たまたま赴いた医師等の医療水準により受けられる医療サービスの程度が異なる

ということにならないようにする趣旨です。

転送義務が発生する要件としては、学説上、①患者の疾病が自己の専門外か、自己の臨床経験ないし医療設備によっては患者の疾病の治療が困難なこと、②患者が転医のための搬送に耐え得る状態にあること、③搬送可能な地域内に患者の病状にとって適切な設備や専門医を配置した医療機関があること、④転医によってそんお疾病の改善の可能性を予測し得ることの4要件が考えられています(金川琢雄「医療における説明と承諾の問題状況」日本医事法学会編『医事法叢書(3)』239頁)。

なお、判例として、最判平成15年11月11日民集57巻10号1466頁参照。

(4) チーム医療

近年では、医療に係る医師が1名というようなことは少なく、チーム医療が行われることが多くあります。チーム医療は、「チーム」という複数人で行われるからこそ、過失があったかどうかを考えることが難しくなる傾向にあります。

チーム医療においては、役割分担があり、その関与の度合い・内容に応じた注意義務が認められ、また、ほかの医療関与者が不適切な行為をしないという信頼をもとに医療を行うという前提があります(刑事事件ですが、北大電気メス事件(札幌高判昭和51年3月18日高刑集29巻1号78頁)参照)。

チーム医療における説明義務に関する次の判例(最判平成20年4月24日民集62巻5号1178頁)が、チーム医療における注意義務の捉え方を端的に示しているのでご紹介します。

「一般に、チーム医療として手術が行われる場合、チーム医療の総責任者は、条理上、患者やその家族に対し、手術の必要性、内容、危険性等についての説明が十分に行われるよう配慮すべき義務を有するというものである。しかし、チーム医療の総責任者は、上記説明を常に自ら行わなければならないものではなく、手術に至るまで患者の診療に当たってきた主治医が上記説明をするのに十分な知識、経験を有している場合には、主治医に上記説明をゆだね、自らは必要に応じて主治医を指導、監督するにとどめることも許されるものと解される。」

(5) 患者の管理・看護に関する過失

このような手技上の過失や説明義務、転送義務等のほかに、医療の現場においては患者の管理・看護についても注意義務が生じます。例えば、裁判例にあるものとして、具体的状況に応じた褥瘡のケア(東京地判平成9年4月28日判時1628号49頁)、せん妄状態患者に対する抑制行為の必要性(最判平成22年1月26日民集64巻1号219頁、過失を否定した事案)、看護師詰所におけるアラーム対処(神戸地判平成23年9月27日判タ1373号209頁)などが挙げられます。

ここまでの医療行為でよく見られる注意義務の類型を場面ごとに整理すると以下のようになります。なお、要求される注意義務の内容や程度は具体的な場面により異なり、これらは類型化にすぎないため、ここに挙げた以外の具体的な注意義務が発生することがある点にはご留意ください。

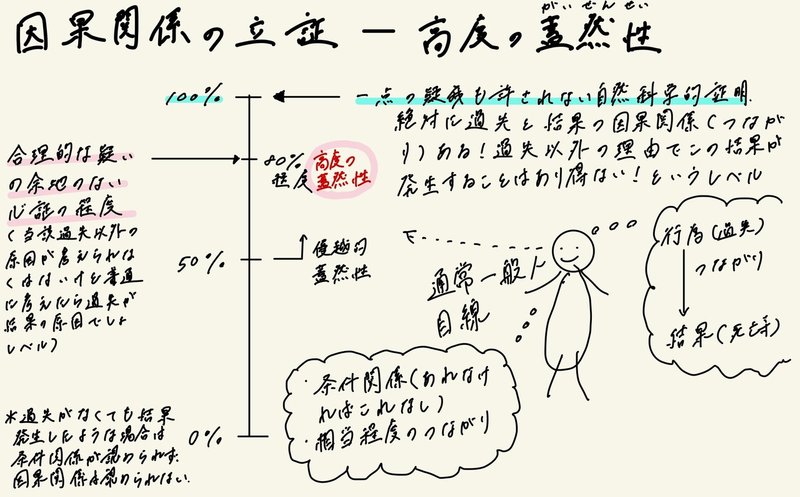

4 因果関係ー高度の蓋然性

さて、過失が認められたとしても、過失ある行為と結果との因果関係が要求されます。では、法的因果関係として、どの程度の主張立証が必要なのでしょうか。

この点について、東大ルンバール事件(最判昭和50年10月24日民集29巻9号1417頁)は、以下のように判示しています。

「訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑を差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りるものである。」

*注2:東大ルンバール事件は、作為の過失(ルンバール施術)と結果との因果関係が問題となった事案だが、この基準は、不作為の場合にも当てはまると考えられている。不作為の過失と死亡結果との間の因果関係が問題となった事案として、最判平成11年2月25日民集53巻2号235頁など。

相変わらず、法律家の文章は堅苦しいですね…。イメージ化するとこのような感じでしょうか。

「通常(一般)人ってなんやねん」と思われるかと思いますが、こういう法律用語だと思ってください。平均的な知識と感覚を有する法律学上に存在する想像上の人物だと思ってください。

ざっくり言ってしまうと、科学的に完全な立証、他の疑いが0.1%でも存在してはいけないというわけではなく、関係各証拠(当事者から提出された医学的知見に関する資料も含む)を総合的に見て、過失と結果(死亡結果等)との間にかなり関係性がありそうだと合理的な疑いを挟まない程度に普通に考えられるなら、高度の蓋然性(がいぜんせい)アリとして、因果関係が認められるとするのが、民事裁判の認定なのです。ここが医学分野の人がいう「可能性がある」とは感覚が違うということを覚えておいていただけると幸いです。

*注3:なお、医療訴訟において患者側が高度の蓋然性を立証する難しさから、患者が生存していた相当程度の可能性を認めた上で、解決金程度の損害賠償を認める判例もある(前掲最判平成15年11月11日など)。

…(2)−3に続きます。

いいね、気になったことや感想をコメントしていただけると喜びます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?