Best Album 2023: Male

毎年様々な観点からベストアルバムを紹介しています。しかし今まで女性アーティストのベスト・アルバムを紹介したことはあるのですが、なんと男性アーティストだけをセレクトしたことはありませんでした。しかし今年は素晴らしい男性アーティストのアルバムが多かったように思います。そこで今回は2023年に聴いた男性アーティストのアルバムを20枚をセレクトしました。全体(ブラジル音楽以外)の2023年ベストはこちらからご覧ください。

きっかけはカナダの日系人アーティストKingo Halla。彼のアルバムが素晴らしくて(僕はこれが今年一番好きなアルバムだった)、それに加えてJonah YanoやEddie Chaco、Scott Orrなどなど、そしてブラジルの男性アーティスト達など、例年より僕にとっては響く作品が多かったのです。今年は女性アーティスト編はありません。引用しているコメントは以前僕がnoteの記事に書いたものです。

*Scott Orrは「Horizone」のジャケットがTopstersで出てこないので、下の写真では前作「Oh Man」で代用しています(許して)。

Beirut - Hadsel

ニューメキシコ州サンタフェ出身(注:バージニア州と書いているものもある)のシンガー・ソングライター、Zach Condon (ザック・コンドン)が率いるBeirut(ベイルート)。誰にも新譜が待ち遠しいアーティストがいると思うけれど、僕にとってこのBeirutがその一つなのです。4年ぶりの新作となる本作は、ノルウェーのハドセル(Hadsel)島で、教会のオルガンを使って製作した作品。

本作も期待を裏切らないBeirutらしい唯一無二の音楽です。残響を残した朗々とした歌声に、どこまでも拡張し飛翔していくようなサウンドやコーラス。バリトン・ウクレレや管楽器などや、ハンド・ドラムやシンセ・サウンドに、オルガンのクラシカルで荘厳な響きを組み込んで、時に壮大で祝祭的でもあります。教会のオルガンを用いるという新機軸を求めながら、その根本となる音楽の根幹はいつものBeirutのそれだと言えましょう。

その音楽に身を委ねると、僕は何かが解放されるような、そんな感覚を覚えるのです。個人的には今年のベストの一枚だと思います。

Ben Folds - What Matters Most

Ben Folds(ベン・フォールズ)を聴くのは久しぶりだなぁ〜、って2015年にも書いていたのですが、それからまたも忘却してしまい、その後また8年も経ってしまいました。Ben Foldsはノースカロライナ出身のシンガー・ソングライター。彼の音楽、僕がブラジル音楽を聴き始める1997年頃、ちょっと音楽の好みに行き詰まっていて、その頃にあの"Whatever and Ever Amen"を聴いていたのです。その後ブラジル音楽の方に没頭することとなり、どうも個人的にはその存在を忘れがちで申し訳ないのです。そして本作は8年ぶりのニュー・アルバムということで、僕がこの8年間あまり消息を聞いてないのも仕方ないのかな。

本作にはさまざまな感情が封じ込められた、多様でいて端正でいかにもBen Foldsというべき感性の楽曲が並んでいます。その世界は物語的であり、また映像的でもあります。躍動するピアノのタッチと美しいコーラス、洗練を帯びたカラフルなサウンド、そして優しく時に切ない歌声の実に高品質なポップ・ミュージックなのです。ジャケットも爽やかでこれからの季節に相応しいですね。

Benoît Pioulard - Eidetic

Benoît Pioulard(ベノワ・ピオラール)は、米国のシンガー・ソングライター、マルチインストゥルメンタリスト、作家、さらには写真家でもあるという多彩なアーティスト。Benoît Pioulardという名前はThomas Meluchのペンネームとのことだ。

正直にいって、最近はこういうエレクトロニカ〜アンビエントを聴く機会はめっきり減っているのだが、本作は歌もフューチャーされていてシンガー・ソングライターとしての側面も強く、それ故容易に入りやすい。その部分と彼の作り出す幻想的な音像は、とてもフィットしているように思う。

歌のある曲は清潔なアコースティック・ギターのサウンドを中心にして、ヴォーカルなしの曲はアトモスフェリックに。どちらも繊細かつ映像的な音像で、落ち着いていて暖かいBenoît Pioulardの歌声が、ざわついた日常を心地よくトランキライズしてくれる。

Bruno Major - Columbo

またまたピンと来なかったのだけど、僕自身Bruno Major(ブルーノ・メジャー)は好きなので、以前の作品は紹介していたし、本作もリリース後早々に聴いてはいたのだ。しかしなんか甘ったるすぎるってその時は感じてしまって、そのままもう一度聴くことがなかった。でもそういえば、って思い出して聴き直してみたところ、なんだよこれ傑作じゃないか。

Bruno Majorはロンドンで活動するシンガー・ソングライター。本作は彼の三枚目となるフル・アルバムだ。僕はそんなに注目されているとは知らなかったけれど、いつの間にか「ビリー・アイリッシュやBTSも賛辞を送る人気シンガー・ソングライター」なっていたらしい(知ってました?)。

今までのアルバムより全体的な空気感がノスタルジックで、フォーク〜ロック寄りに感じるけれど、少し鼻にかかった甘いハイトーンと、優しくメランコリックな曲想は変わらずインティメイトで、もはやエバーグリーンのレベルと言って良い。シンプルで洗練されたサウンドもこの音楽には相応しい。

年寄りの悲しい性なのかもしれないが、僕はこういう優しい音楽を聴くと、「まだまだ頑張れるよ」って励まされているように感じるのです。

Daniel Caesar - NEVER ENOUGH

ゴスペルシンガーの家庭に育ち、グラミー賞受賞歴も持つトロント出身のシンガー・ソングライター/プロデューサー、Daniel Caesar(ダニエル シーザー)の 3 枚目のアルバムです。コロナによるパンデミックで自己隔離期間中に制作に着手していたという、パーソナルなアルバムと言えます。

それ故か基本的にはコンテンポラリー〜オルタナR&Bの路線だと思うけれど、本作は内省的なが多く、ムーディーで緩やかで甘〜〜い表現も多いようです。

サウンドはミニマルでメロウで時に幻想的で、極めて洗練されたものです。そして最も基本的なことですが彼の歌が素晴らしい。この甘く切ないハイトーンを心地よく感じないものはいるでしょうか。

Diego Lorenzini - Palabritas y Palabrotas

Diego Lorenzini(ディエゴ・ロレンシーニ)は、チリのシンガー・ソングライター/プロデューサーで、さらにイラストレーターでもあるのだそうです。加えて“Los VariosArtistas”、“Tus Amigos Nuevos”というバンドのメンバーとしても活動しているとのこと。多才な方ですね。

本作はソロ名義としては4作目とのことですが、これが実に面白いのです。

アコースティックな楽器にエレクトロニカやプログラミングを加え、洗練されたサウンドでもあるのですが、フォルクローレ的な微妙な「いなたさ」が、独特のチャーミングな風合いを生み出しています。

曲はほとんどがDiego Lorenziniのオリジナル。その温かく哀愁溢れるメロディーと、優しくてちょっと惚けたハイトーンで独自の空気感を創り上げています。

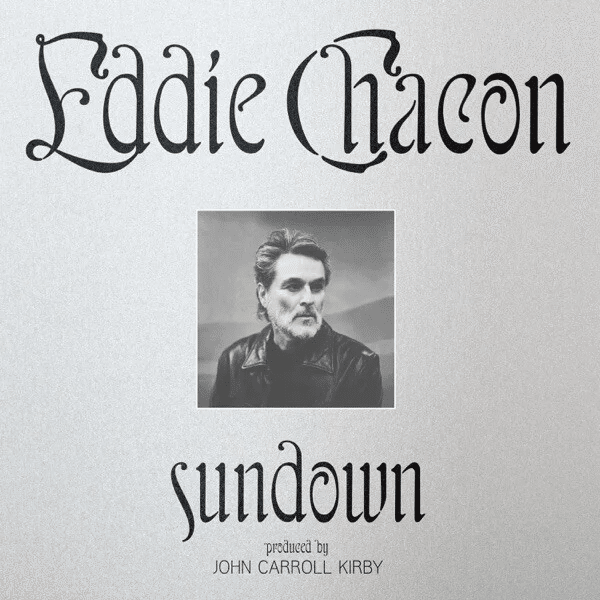

Eddie Chacon - Sundown

Eddie Chacon(エディ・チャコン)は1963年カリフォルニア州オークランド生まれ(お、ひょっとしてほぼ還暦?)。1990年台に活躍したソウルデュオ、"Charles & Eddie"の片割れで、その後長年音楽業界から離れて、近年はファッションフォトグラファー、そしてクリエイティブディレクターとして活躍していたそうです。それが2020年に突如カムバックしたのだそう。あ、知らないのは僕だけですか?

僕のように徒らに齢を重ねる者もいれば、このEddie Chaconのようにこの年齢で、素晴らしい創造を成し遂げる者もまたいるわけで、この深みのある歌声はそんな容易に到達できる代物ではない。さまざまな重みを背負って今在ればこその歌声だと思います。

本作は復帰後2作目。John Carroll Kirbyをプロデュースに、Logan Hone(Fl., Sax.)、Elizabeth Lea(Tb.)、Will Logan(Dr.)、David Leach(Perc.)らによる洗練されたサウンドが少し霞がかかったようにスウィートで、Eddie Chaconの激渋の歌声と過不足無くフィットしています。これも今年のベスト。初老の星です。

FOREST & PETER BRODERICK - Burren

Peter Broderick(ピーター・ブロデリック:シンガー・ソングライター/作曲家/マルチ・インストゥルメンタリスト)はアイルランド在住のアメリカ人アーティスト。本当に才能豊かなアーティストである。ちょっと豊かすぎるかなと思うところもあって、イメージを勝手に当て嵌めると必ずしも期待とは違う方向であることもまま起こり得る。なんて言っていると、本作のように、見事に嵌ってしまうこともまたもちろんあり得る。そして共演はEast Forest(イースト・フォレスト)。こちらもアンビエント/エレクトロニック/モダン・クラシカル/インディー・ポップなど、幅広い音楽性を持つアメリカ人アーティスト。本作はこの二人によるデュオ名義のアルバムです。

本作で初めて共演した二人は、アイルランドのクレア州にある古代の岩だらけの丘「バレン(Burren)」の景観にインスピレーションの源を置くことのみを条件として、本作をアイルランド西部の小さな家で1週間で録音したそうです。

本作はヴォーカルに、ピアノ、ギター、ヴァイオリン、パーカッションなどのアコースティックな楽器。さらには電子音やィールドレコーディングなどを加えて構築されたものです。

アメリカ人二人による作品なのですが、深い森林の奥から響いてくるような北欧的な自然観や、神秘性を感じさせる、静謐でいて深淵な世界観を創造しています。トラディショナルから洗練されたアンビエント/ポストロックまで多様でいて、一つのアトモスフェアに統一された美しいアルバムです。

Frederico Heliodoro - The Weight of the News

このアルバムと直接関係ないけれど、ご存知の通りFrederico Heliodoro(フレデリコ・エリオドーロ)はミナスのシンガー・ソングライター、Affonsinhoの息子。来日して山形でも公演する話もあった。結局それは実現しなかったけど、その息子はミナス新世代を代表するベーシストであり、今や八面六臂の大活躍で。便利な性格の僕はそれだけでFrederico Heliodoroを心情的に応援している。

しかし僕なんかが応援しなくてもFrederico Heliodoroはもはや、新世代ミナスを代表する音楽家の一人だ。Antonio Loureiroをはじめ、新世代ミナスの作品はもちろん、Kurt RosenwinkelのCaipiやLouis Coleのツアーにも参加し、もはやミナスを飛び越えてブラジルの次世代を担うベーシスト/シンガー・ソングライターと言って良い。

本作も素晴らしい。参加メンバーは、Antonio Loureiro (perc., dr., p.)、Thiago Rabello (dr.)、Felipe Continentino (dr.)、Louis Cole (dr.)、Pedro Martins (g.)、Kurt Rosenwinkel (g.)、Aaron Parks (p.)など。

複雑に入り組んだスリリングでスペーシーなサウンドは、音の洪水的ではあっても、独特のポップ感覚や彼の手による親しみやすいメロディー、そして父親譲りの柔らかい歌声とで、ミナス的な浮遊感や陽だまり的感覚も横溢する、極めてユニークで高度でありながら、とても親密な音楽でもあります。

Giorgio Tuma - We Love Gilberto EP

本作はいつも素晴らしいDiskを紹介していらっしゃるpwmさんがアップしていたもので、イタリアのシンガー・ソングライター、Giorgio Tuma(ジョルジオ・トゥマ)の4曲収録のEPです。Giorgio Tumaは僕もその動静をフォローしていましたが、本作はまだノーマークでした。

前作"This Life Denied Me Your Love"の後から、Giorgio Tumaは友人のギタリスト、Alberto Zacà(アルベルト・ザカ)と"WE LOVE GILBERTO"という、」タイトルから想像がつく通りBossa Novaにオマージュしたバンドを結成。ヴォーカルにClarissa Rustico(クラリッサ・ルスティコ)とGaia Rollo(ガイア・ロロー)という2人の女性シンガーを起用していますが、この2人の歌声が柔らかくて切なくて。

全4曲が軽快なSamba〜Bossa Novaで、これが極上の気持ちよさ。ブラジル人とはちょっと感触の違うGiorgio Tumaによる旋律が実に切なく甘いです。これからの季節にヘビロテ間違いなしです。

IAN LASSERRE - Meu Único Medo É Primavera

これは傑作だなぁ。Salvadorを拠点とするシンガー・ソングライター、Ian Lasserre(イアン・ラセール)の三作目。デビュー・アルバムが素晴らしかったのですが、失礼ながらその後存在忘れていました。だから2ndは聴いてません。ごめんなさい。

正直に言って1曲目のタイトル曲”Meu Unico Medo e Primavera (私の唯一の恐れは春)”がちょっと暗くて取っ付きにくいのですが、どうかそこで聴くのやめないでください。その後からが素晴らしいので。

2曲で共作者がいますが、それを含めて全曲オリジナル。輝くよう、というべきか全曲素晴らしいですね。残念ながらクレジットは見つけることができなかったのですが、柔らかなギターのサウンドと、キレのあるリズム、美しいコーラス、暖かいホーンのアレンジメントなど、サウンドも極上です。

そしてやはり歌声が魅力的です。少し翳りを感じさせる、しかし爽やかなハイトーンが端正で繊細です。Caetano Velosoに準える方もおられますが。ちょっと僕は違うと思いますけどね。良質なMPBの伝統の延長線上にある本作、これは間違いなく今年のブラジルディスク大賞入りです。

Jalen Ngonda - Come Around And Love Me

先行リリースで何曲か聴いていて、期待が膨らみきっておりましたので、やっと全曲聴けてもう欣喜雀躍ですよ。現在はイギリス在住で、ワシントンD.C.育ちのソウルシンガー、Jalen Ngonda(ジェイレン・ンゴンダ)のデビュー・アルバム。Ngondaっていうファースト・ネームはアフリカ系の名前を継承しているのでしょうね。幼い頃から父の影響でソウル・ミュージック、特にモータウン・サウンドに夢中だったそうです。

我々の世代にとっては、この70'sソウルの影響下にある音楽はとても懐かしさを感じさせるものです。こういうしっかり「シャウトする時はシャウトする」系の歌い手は、僕はそんな得意じゃないのだけど、大好きなMarvin GayeやCurtis Mayfieldの、その時代を感じさせてくれて胸が震えますます。

スウィートでソウルフルで、時に力強いハイトーンに加えて、コーラスやストリングスや管も使った厚みのある豊かなサウンドも、そして編曲や曲の展開もあの当時の感覚を蘇らせてくれます。

デビュー盤にして近年のUKソウル・ミュージックの中でも、極めてクオリティーが高いヴィンテージ・ソウルの傑作です。

John Roseboro - Johnny

John Roseboro(ジョン・ローズボロ)のフルアルバムとしては2作目でしょうか。EPとかSingleがたくさんあって、そういえば最近Mei Semonesと、”Waters of March (Agua de Março)"をSingleでリリースしていました。は、あの三月の水です。でもそれらは本作に収録されていないみたい。

John Roseboroはハイチ系アメリカ人で、ブルックリンを拠点とするシンガー・ソングライターです。2021 年末の時点では、なんと家も車も家族もなく、銀行には全くお金が全く残っていなかったといいます。しかしNYに引っ越して仲間たちと音楽を作り上げます。彼の前作"Human Nature"ももちろん素晴らしかったのですが、どこか素朴な感触があって、それが彼の特色でもあったのです。で本作はどうかというと、そんな感触はそのままに、サウンド面での面白さが際立っています。

前作同様ボサノヴァ的な彼のガット・ギターが中心であることは変わりませんが、管楽器、フレットレス・ベース、ウッド・ベース、Rhodes、ドラム、パーカッション。そして仲間たちの暖かいコーラスと動きのあるリズム、もちろん彼の朴訥な歌声とで、賑やかでインティメイトな仲間同士の祝祭のように、しかし聴いたことのないユニークな空気を与えてくれます。これも今年のベストだなぁ。

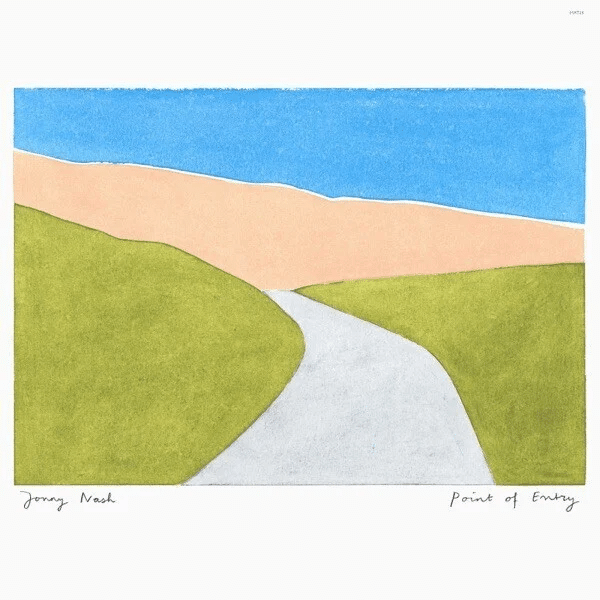

Jonny Nash - Point Of Entry

僕は普段この種の音楽をあまり聴かないのだけど、このJonny Nash(ジョニー・ナッシュ)は、Gigi MasinやYoung Marcoと共にアンビエント・グループ、「Gaussian Curve」としても活動しているのだそうだ。

アムステルダムを拠点としており、本作は彼にとって通算6作目のアルバムにして、日本でのデビュー作だという。聴くもののうちにさまざまなイメージを惹起する、とても映像的な音楽だと思う。

伝統的なアコースティック・ミュージックとアンビエント的な要素とを組み合わせて、煌めくようにクリアーなアコースティック・ギターの音に、残響を残した音像は極めて幻想的でもある。時々穏やかな歌声が入ってきて、それがアルバムの中に柔らかさや寛ぎを与えている。エレクトロニカでもありながら有機的な響きと詩情を持った、とても素敵なアルバムだと思う。

Jonah Yano - portrait of a dog

なんて優しい、なんて柔らかい歌声なんだろうって、そう感じたのがJonah Yano(ジョナ・ヤノ)を聴いた第一印象です。

Jonah Yanoは広島に生まれ、幼少のころにバンクーバーへ移住、その後トロントをベースに(モントリオールとの記載もあり、どちらが正しいのか?)活動している日系人シンガー・ソングライター で、本作は2ndアルバムです。

全曲にわたってトロントの3ピースのインスト・バンドであるBADBADNOTGOODがアレンジ、パフォーマンス、プロデュ―スを担当しています。彼らの作り出すジャジーでフォーキーで、時にソウルフルでタイトな音像と、Jonah Yanoのハイ・トーンの歌が気持ちよく溶け合っています。

共作も含めてほとんどがオリジナルの楽曲も、親しみやすくかつメランコリック。先日紹介したKingo Hallaの時も思ったのだけど、こんな心地よい音を作っているのが日系人というのは、人種的偏見なんてことは抜きにして率直に嬉しいことではありませんか。

Kingo Halla - Empty Hands

今年はまだやっと3月末なのですが、すでに「今年のベスト」って書いちゃったアルバムがごっちゃりあって、「またか」といわれるのは重々覚悟しています。でもこれは今年のベストだと、またもやいわせていただきます。それぐらい素晴らしいんです。

Kingo Hallaはニューヨーク生まれの日系アメリカ人。現在はトロントを拠点としているシンガー・ソングライター/プロデューサー/multi-instrumentalistです。Henry Nozukaが本名?らしい。

歌が素晴らしい。ソウルフルでいて柔らかく儚いハイトーンの繊細な美しさ。そしてスウィートで切な〜〜い旋律は、共作もありますが全てオリジナル。そしてヴィンテージ楽器/アナログ機器/テープマシンに造詣が深いという彼の作り出すサウンドは、温かく柔らかなヴィンテージ感に溢れています。

基本的にソウル/R&Bなのですが、微睡の中にあるような、この上ない心地よさをもたらしてくれます。この音楽を創造したのが日系のアメリカ人というのも嬉しいですね。だって言ってみれば音楽版ヌートバーみたいなもんでしょ(違う?)。

QINHONES - Centelha

Qinhones(キニョーネス)ってだれ?って思っていたのですが、そうかQinhoが改名したのですか。知らなかったです。で、これは来たんじゃないですかね。何が来たってベスト候補の1枚ですよ。

ポルトガル語を解しない僕にはもちろん分からないのですが、本作はかなり社会的なメッセージが強いのだそうです。まあしかしメッセージはわからなくともこの音楽の素晴らしさはわかるので、それはそれで良いのだと思います。もちろんメッセージが理解できればもっと良いのですけれど。

プロデューサーにAlberto Cntinentino(アルベルト・コンチネンチーノ)を迎えた本作、クラビネット、ウーリッツアー、そしてシンセやホーンセクションを絡めて、ダンサブルなディスコナンバーもあり、時にファンキーにソウルフルに、時にジャジーに洗練を極めたメロウなサウンドが超弩級の格好良さ。そして甘くジェントルで端正なQinhonesの歌声に、スイートなコーラスが絡んで極上の気持ち良さに。ヘビロテ確実の素晴らしいアルバムです!

日本盤には先行配信されたEP - Gotaの4曲も収録されているそうです("

Parafuso”が絶品です)。

Rubel - As Palavras, Vol. 1 & 2

弦のアンサンブルから甘いコーラスへと繋がる1曲目から、ゆったりとした2曲目のサンバへ、ここまでの流れでですでに完全に魅入られてしまいました。なんて泣かせる音楽なのだろうかと、久々に胸を鷲掴みにされるようなブラジル音楽です。

Rubel(フーベル)はリオで活動するシンガー・ソングライター。残念ながら僕は1stは聴いていないのですが、2作目は素晴らしい作品でした。本作は3rdアルバムですね。

語るようなRubelの朴訥な歌声、それに寄り添うコーラス、ブラジルらしいタイトに躍動するリズム、弦や管のダイナミックなアンサンブル、そしてスウィートなメロディー。Luiz Gonzagaの2曲カバー以外は全曲自作(共作もあります)。さまざまな伝統的なブラジル音楽を幅広く取り上げつつ、さらにソウル、ヒップホップ、ファンキ、ジャズ、あるいはフォークなど多様な音楽とのミクスチャーを実に自然に彼の音楽として醸成したアルバムです。

ゲストにMilton Nascimento、Tim Bernardes、Luedji Luna、Linikerなどが参加。ますますそのごった煮的音楽の洗練度を深化させた、これはひょっとして大傑作ではないかぁ?

Scott Orr - Horizon

Scott Orr(スコット・オア)は、極めて特異的な音楽を想像するオルタナ・フォークの音楽家であり、またカナダのハミルトンのポップレーベルOther Songsの主宰でもあります。前作「Oh Man」も極めて印象深い作品でした。

このアルバムはなんと僅か10日間で曲が書かれ、かつレコーディングされたのだそうです。そして「Dark」と「Horizon」でのMarta Ros(マルタ・ローザ)のパーカッションと、「Horizon」でのGareth Inkster(ギャレス・インクスター)のピアノを除いて、楽器の大部分は本人が担当しています。

アンビエントとも言うべき静謐なサウンドでありながら、彼の音楽においてはリズムも重要な要素です。しかしリズムが立っている楽曲でもどこか柔らかく朧げで、輪郭がぼやけた様な、意識の底で鳴っている非現実的な感触があります。

そのサウンドも、囁くように頼りなげでナイーヴなハイトーンの歌声にも、一種催眠的な効果を感じます。唯一無二と言うべき世界を構築している、稀有なアーティストだと思います。個人的には今年のベストの一つだと思っています。

Zé Ibarra - Marquês, 256.

昨年から今年にかけてブラジル音楽界をまさに席巻していると言って良いBALA DESEJO(バーラ・デゼージョ)のメンバーでもある、Ze Ibarra(ゼー・イバーハ)のソロ・アルバムです。アルバムのタイトルは彼の自宅の住所で、このアルバムの録音はそこで行なわれたとのことです。

BALA DESEJOの音楽性を考えると、正直もっと違った音を想像していたので、このフォーキーなほぼ弾き語りの音楽が流れてきたのにはちょっと驚きを禁じえませんでした。1曲目なんかセルタンの香りまでしてますよね。

派手さはありません。しかし明瞭なギターの音色と、少し鼻にかかった柔らかなハイトーンで歌われる彼の歌による、シンプルで静謐な作品であり、かなりシブ目の選曲でもありますが、聴くほどに彼の魅力が滲み出てくるようなスルメ的アルバムです。敢えてこういう形態を選んだ結果、彼の音楽家としての核となる部分が表現されていて、実に魅力的な「歌」のアルバムです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?