2023年ベストアルバムだいたい30+1

今年もこの時期になりました。2023年ベストアルバムです。2022年12月から2023年11月末までに聴いたフルアルバムの中で、これはというアルバムをだいたい30枚+1枚紹介します。ブラジルものは別に、e-magazine Latinaの関係者投票に寄稿する予定です。各々に対するレビューは以前の僕のnoteの記事から引用しました。試聴リンクも付してしてありますので、ぜひ聴いてみてください。

今年も本当に素晴らしいアルバムに、数多く出会うことができました。忘れているものがあるとは思いますがこれ以上あまり考えず、これでよしとします。ひょっとすると今年一番聴いた「BITTY McLEAN / On Bond Street」は新録ではないので+1として最後に付け加えました。

Best Album 2023

AMBER NAVRAN / Knock on the Orange Door

つい最近Moonchildの新作EPを紹介したばかりですが、そこで触れた通り、Amber Navran(アンバー・ナヴラン)のソロ・アルバムが予定通り昨日リリースされました。ご存知の通り、彼女はロサンゼルスを拠点とする歌手・プロデューサー・ウッドウィンド奏者であり、前述したネオソウルトリオMoonchildのメンバーです。

このアルバムについて彼女は、

プロデュースは、世界で何よりも自分らしさを感じさせてくれるものです。私の音楽には、この芸術形態への喜び、遊び心、自由、そして愛が感じていただければ嬉しいです。プロデュースを始めた初めの頃、私はオレンジのドアがある家に住んでいて、遊びに来る人に「オレンジのドアをノックしてね」と言っていました。引っ越したとき、新しいホームスタジオに「オレンジ ドア スタジオ」と名付けました。このアルバムを通じて、私が今の瞬間のプロデューサーとしてどんな人物なのかを感じていただければと思っています。 (Bandacampより引用)

と述べている通り、本作は彼女のセルフ・プロデュース。さまざまなサンプリングが用いられているようですが、基本的にMoonchildに近いベクトルではありますが、サウンド的にはプロデュースにも力を入れている彼女らしい複雑でチャレンジングな面も見られます。しかしいつもながら、彼女の歌声ほど心地よい歌声を僕は他に知らない。素晴らしいソロ作品です。

BEIRUT / Hadsel

ニューメキシコ州サンタフェ出身(注:バージニア州と書いているものもある)のシンガー・ソングライター、Zach Condon (ザック・コンドン)が率いるBeirut(ベイルート)。誰にも新譜が待ち遠しいアーティストがいると思うけれど、僕にとってこのBeirutがその一つなのです。4年ぶりの新作となる本作は、ノルウェーのハドセル(Hadsel)島で、教会のオルガンを使って製作した作品。

本作も期待を裏切らないBeirutらしい唯一無二の音楽です。残響を残した朗々とした歌声に、どこまでも拡張し飛翔していくようなサウンドやコーラス。バリトン・ウクレレや管楽器などや、ハンド・ドラムやシンセ・サウンドに、オルガンのクラシカルで荘厳な響きを組み込んで、時に壮大で祝祭的でもあります。教会のオルガンを用いるという新機軸を求めながら、その根本となる音楽の根幹はいつものBeirutのそれだと言えましょう。

その音楽に身を委ねると、僕は何かが解放されるような、そんな感覚を覚えるのです。個人的には今年のベストの一枚だと思います。

BENOÎT PIOULARD / Eidetic

Benoît Pioulard(ベノワ・ピオラール)は、米国のシンガー・ソングライター、マルチインストゥルメンタリスト、作家、さらには写真家でもあるという多彩なアーティスト。Benoît Pioulardという名前はThomas Meluchのペンネームとのことだ。

正直にいって、最近はこういうエレクトロニカ〜アンビエントを聴く機会はめっきり減っているのだが、本作は歌もフューチャーされていてシンガー・ソングライターとしての側面も強く、それ故容易に入りやすい。その部分と彼の作り出す幻想的な音像は、とてもフィットしているように思う。

歌のある曲は清潔なアコースティック・ギターのサウンドを中心にして、ヴォーカルなしの曲はアトモスフェリックに。どちらも繊細かつ映像的な音像で、落ち着いていて暖かいBenoît Pioulardの歌声が、ざわついた日常を心地よくトランキライズしてくれる。

BRUNO MAJOR / Columbo

以前の作品は紹介していたし、本作もリリース後早々に聴いてはいたのだ。しかしなんか甘ったるすぎるってその時は感じてしまって、そのままもう一度聴くことがなかった。でもそういえば、って思い出して聴き直してみたところ、なんだよこれ傑作じゃないか。

Bruno Majorはロンドンで活動するシンガー・ソングライター。本作は彼の三枚目となるフル・アルバムだ。僕はそんなに注目されているとは知らなかったけれど、いつの間にか「ビリー・アイリッシュやBTSも賛辞を送る人気シンガー・ソングライター」なっていたらしい(知ってました?)。

今までのアルバムより全体的な空気感がノスタルジックで、フォーク〜ロック寄りに感じるけれど、少し鼻にかかった甘いハイトーンと、優しくメランコリックな曲想は変わらずインティメイトで、もはやエバーグリーンのレベルと言って良い。シンプルで洗練されたサウンドもこの音楽には相応しい。

年寄りの悲しい性なのかもしれないが、僕はこういう優しい音楽を聴くと、「まだまだ頑張れるよ」って励まされているように感じるのです。

CAMILLE BERTAULT / Bonjour mon amor

うわ〜〜、これメチャクチャかっこよくないですか。

Camille Bertault(カミーユ・ベルトー)はフランスのシンガー・ソングライター。基本的スタンスはジャズの歌手といって良いでしょう。メンバーは、Camille Bertault (vo.)、Fady Farah (p.)、Julien Alour (tp.)、Gabriel Garay (ds.,per.)、Christophe Minck (b.)。彼女+このカルテットによる音が素晴らしい。

ベースとドラムの重低音が主導するTr.1"Bonjour mon amor"、Tr.2"Acrecran"など、力強さと斬新な曲の展開がドラマチックで、ちょっと聴いた事のない種類の迫力とグルーヴを感じさせます。

そして彼女の歌唱。どすがきいているっていうと誤解を呼ぶかもしれないけれど、少し演劇的な香りすらするユニークなパフォーマンスであり表現力です。クラシックを学び、ピアノで賞を受賞したこともあり、オペラや演劇やダンスを学んだという彼女ならではの圧倒的な世界観と言えるのではないでしょうか。フランス語がまた映えるのです。この音楽には。

CARLOS AGUIRRE Y JUAN QUINTERO / Abrazo (En Vivo)

前項で述べた通り、Carlos AguirreやAca Seca Trioなど、いわゆるコンテンポラリー・フォルクローレと呼ばれる音楽は、その有機的でナチュラルな響きで、それまでブラジル音楽ばかりを聴いていた僕に、明らかに異なる魅力を感じさせてくれました。特にCarlos Aguirreには山形にも何回も来ていただいて、その音楽で多くの東北の人々を魅了しました。

と、そういうことを書いていたタイミングでリリースされた本作は、僕がアルゼンチンの音楽を聴くに置いて、最も影響を受けたCarlos Aguirre(カルロス・アギーレ)とAca SecaのJuan Quintero(フアン・キンテーロ)のデュオによるライブ録音。2011年にアルゼンチンはメンドーサのテアトロ・インデペンデンシアで行ったコンサートを収録した音源です。

Carlos Aguirreが歌とピアノ、Juan Quinteroが歌とギターを担った本作、それぞれの曲を、オリジナルのスタジオ録音とは違う、刹那に凝縮された演奏で聴くことができます。

お互いがお互いの曲を歌ったり、デュオならでの寄り添うように親密なコーラスワークや新鮮なハーモニーも美しく、ライブ録音ならではというべき素晴らしい化学反応が生まれています。録音も余す所なくクリアーで、日本のみのCD化となったこのジャケットのイラストも可愛いですね。

CLEO SOL / Heaven

UKのポストパンク/ジャズファンクバンド”SAULT"のメンバーであり、ウェスト・ロンドン出身のシンガー・ソングライター、Cleo Sol(クレオ・ソル/Cleopatra Zvezdana Nikolic)の9月15日にリリースされたばかりのサード・アルバムです。彼女は母がセルビア系のシンガー、父がジャマイカ系のミュージシャンという、多国籍な音楽一家に生まれたといいます。

僕個人としては彼女の歌声がすごく好きなんです。歌いすぎない、感情を込めすぎないっていうか、熱量や粘度が強すぎると気圧されてしまうので、年寄りの(僕の)体にも精神状態にもちょうど良いのです。シルクのように滑らかで、柔らかくナイーヴで、スッと耳に馴染みます。

基本的にはR&B/ニューソウルのアーティストなのですが、それだけではなく、ジャズやフォークなどの要素も幅広く吸収したサウンドも、ミニマルでいてツボを押さえた洗練が、超絶にカッコいいではありませんか。

DIEGO LORENZINI / Palabritas y Palabrotas

Diego Lorenzini(ディエゴ・ロレンシーニ)は、チリのシンガー・ソングライター/プロデューサーで、さらにイラストレーターでもあるのだそうです。加えて“Los VariosArtistas”、“Tus Amigos Nuevos”というバンドのメンバーとしても活動しているとのこと。多才な方ですね。

本作はソロ名義としては4作目とのことですが、これが実に面白いのです。

アコースティックな楽器にエレクトロニカやプログラミングを加え、洗練されたサウンドでもあるのですが、フォルクローレ的な微妙な「いなたさ」が、独特のチャーミングな風合いを生み出しています。

曲はほとんどがDiego Lorenziniのオリジナル。その温かく哀愁溢れるメロディーと、優しくてちょっと惚けたハイトーンで独自の空気感を創り上げています。

EAST FOREST & PETER BRODERICK / Burren

Peter Broderick(ピーター・ブロデリック:シンガー・ソングライター/作曲家/マルチ・インストゥルメンタリスト)はアイルランド在住のアメリカ人アーティスト。本当に才能豊かなアーティストである。ちょっと豊かすぎるかなと思うところもあって、イメージを勝手に当て嵌めると必ずしも期待とは違う方向であることもまま起こり得る。なんて言っていると、本作のように、見事に嵌ってしまうこともまたもちろんあり得る。そして共演はEast Forest(イースト・フォレスト)。こちらもアンビエント/エレクトロニック/モダン・クラシカル/インディー・ポップなど、幅広い音楽性を持つアメリカ人アーティスト。本作はこの二人によるデュオ名義のアルバムです。

本作で初めて共演した二人は、アイルランドのクレア州にある古代の岩だらけの丘「バレン(Burren)」の景観にインスピレーションの源を置くことのみを条件として、本作をアイルランド西部の小さな家で1週間で録音したそうです。

本作はヴォーカルに、ピアノ、ギター、ヴァイオリン、パーカッションなどのアコースティックな楽器。さらには電子音やィールドレコーディングなどを加えて構築されたものです。

アメリカ人二人による作品なのですが、深い森林の奥から響いてくるような北欧的な自然観や、神秘性を感じさせる、静謐でいて深淵な世界観を創造しています。トラディショナルから洗練されたアンビエント/ポストロックまで多様でいて、一つのアトモスフェアに統一された美しいアルバムです。

EDDIE CHACON / Sundown

Eddie Chacon(エディ・チャコン)は1963年カリフォルニア州オークランド生まれ(お、ひょっとしてほぼ還暦?)。1990年台に活躍したソウルデュオ、"Charles & Eddie"の片割れで、その後長年音楽業界から離れて、近年はファッションフォトグラファー、そしてクリエイティブディレクターとして活躍していたそうです。それが2020年に突如カムバックしたのだそう。あ、知らないのは僕だけですか?

僕のように徒らに齢を重ねる者もいれば、このEddie Chaconのようにこの年齢で、素晴らしい創造を成し遂げる者もまたいるわけで、この深みのある歌声はそんな容易に到達できる代物ではない。さまざまな重みを背負って今在ればこその歌声だと思います。

本作は復帰後2作目。John Carroll Kirbyをプロデュースに、Logan Hone(Fl., Sax.)、Elizabeth Lea(Tb.)、Will Logan(Dr.)、David Leach(Perc.)らによる洗練されたサウンドが少し霞がかかったようにスウィートで、Eddie Chaconの激渋の歌声と過不足無くフィットしています。これも今年のベスト。初老の星です。

EMMA FRANK / Interiors

Emma Frank(エマ・フランク)はボストン出身で、現在はニュー・ヨークを拠点として活動しているシンガー・ソングライターです。僕は彼女の音楽のファンで、"Queiet Corner 2"では光栄にも彼女についてのコラムを担当させていただきました。

そのコラムでも書いたのですが、彼女の歌には大袈裟な表現や、必要以上の感情表現がありません。シルクのように滑らかな肌触りで、透明かつ落ち着いたトーンで統一されています。

彼女もまたコロナ禍のロックダウンの中多くの時間があり、創作のための時間が多くあったそうです。本作のヴォーカル全ては彼女の家で録音されたもので、多くの曲は家事や装飾、家庭についての事柄を歌っているとのこと。ジャケットは、早朝の彼女の家のダイニングテーブルの写真なのだそうです。

それ故かサウンドはいつにも増してフォーキーであり、楽曲はJudee Sillのカバー1曲以外は全て自曲。いつもよりさらにインティメイトでパーソナルなものに感じます。プロデューサーは本作もフランキー・ルソー。本作も窓から差し込む淡く柔らかな陽光のような、頬を撫でる微風のような優しい響きの作品です。

ENJI / Ulaan

先日観たモンゴル映画『セールス・ガールの考現学』で、モンゴルの現在を知り、その地に対する僕の甚だお粗末な認識を新たにしたのですが、このEnjiの音楽もまた、モンゴル対する印象を大きく変えるものです。

Enji(エンジ)ことEnkhjargal Erkhembayarはモンゴル出身で、ドイツのミュンヘン在住のシンガー・ソングライターです。実は前作も僕は聴いてはいたのですが、ピンと来なかったのです。しかし本作には魅了されました。

時に童女のように清らかで素朴な歌声と、それと同時に一種の生々しさのような感触が伝わってきます。ドイツを拠点としているそうですが、モンゴルの解き放たれた空気の様なものを感じます。極めてコンテンポラリーなサウンドの中でも彼女の妖精のような存在感が浮き彫りになってくるのです。

本作にはブラジル出身のドラマーMariá Portugaと、クラリネット奏者Joana Queiroが参加しています。彼らの参加で音がよりふくよかになっています。ジャズの要素とルーツに根差した音楽的情動が、独特の音を生み出しています。傑作。

HANAKIV / Goodbyes

このアルバムも、極めて独創的だしとても面白い音像だと思います。

Hanakiv(ハナキフ)は、エストニア出身で現在はロンドンで活動するピアニスト/サウンドアーティスト/作曲家です。本作は彼女のデビュー・アルバム。

クラシカルでエモーショナルな旋律を、ピアノやプリペアド・ピアノ、アナログ・シンセをベースにした電子音、そしてサックスやドラムなどを交えて創り上げたサウンドは、実にダイナミックかつ幻想的です。時には破壊的パワーすら感じさせ、そして時にはメランコリックで繊細な音の場をもたらします。記憶の中から湧き出てくるような音の彫像を、先鋭的な方法で提示した素晴らしい作品です。

都会的な洗練された音のようでいて、やはりどこかエストニアらしい凛とした、ナチュラルなあるいは妖精のようなスーパー・ナチュラルなvibeを感じるのは、僕の考えすぎか。

JALEN NGONDA / Come Around and Love Me

先行リリースで何曲か聴いていて、期待が膨らみきっておりましたので、やっと全曲聴けてもう欣喜雀躍ですよ。現在はイギリス在住で、ワシントンD.C.育ちのソウルシンガー、Jalen Ngonda(ジェイレン・ンゴンダ)のデビュー・アルバム。Ngondaっていうファースト・ネームはアフリカ系の名前を継承しているのでしょうね。幼い頃から父の影響でソウル・ミュージック、特にモータウン・サウンドに夢中だったそうです。

我々の世代にとっては、この70'sソウルの影響下にある音楽はとても懐かしさを感じさせるものです。こういうしっかり「シャウトする時はシャウトする」系の歌い手は、僕はそんな得意じゃないのだけど、大好きなMarvin GayeやCurtis Mayfieldの、その時代を感じさせてくれて胸が震えますます。

スウィートでソウルフルで、時に力強いハイトーンに加えて、コーラスやストリングスや管も使った厚みのある豊かなサウンドも、そして編曲や曲の展開もあの当時の感覚を蘇らせてくれます。

デビュー盤にして近年のUKソウル・ミュージックの中でも、極めてクオリティーが高いヴィンテージ・ソウルの傑作です。

JOHN ROSEBORO / Johnny

John Roseboro(ジョン・ローズボロ)のフルアルバムとしては2作目でしょうか。EPとかSingleがたくさんあって、そういえば最近Mei Semonesと、”Waters of March (Agua de Março)"をSingleでリリースしていました。は、あの三月の水です。でもそれらは本作に収録されていないみたい。

John Roseboroはハイチ系アメリカ人で、ブルックリンを拠点とするシンガー・ソングライターです。2021 年末の時点では、なんと家も車も家族もなく、銀行には全くお金が全く残っていなかったといいます。しかしNYに引っ越して仲間たちと音楽を作り上げます。彼の前作"Human Nature"ももちろん素晴らしかったのですが、どこか素朴な感触があって、それが彼の特色でもあったのです。で本作はどうかというと、そんな感触はそのままに、サウンド面での面白さが際立っています。

前作同様ボサノヴァ的な彼のガット・ギターが中心であることは変わりませんが、管楽器、フレットレス・ベース、ウッド・ベース、Rhodes、ドラム、パーカッション。そして仲間たちの暖かいコーラスと動きのあるリズム、もちろん彼の朴訥な歌声とで、賑やかでインティメイトな仲間同士の祝祭のように、しかし聴いたことのないユニークな空気を与えてくれます。これも今年のベストだなぁ。

JONAH YANO / Portrait of a dog

なんて優しい、なんて柔らかい歌声なんだろうって、そう感じたのがJonah Yano(ジョナ・ヤノ)を聴いた第一印象です。

Jonah Yanoは広島に生まれ、幼少のころにバンクーバーへ移住、その後トロントをベースに(モントリオールとの記載もあり、どちらが正しいのか?)活動している日系人シンガー・ソングライター で、本作は2ndアルバムです。

全曲にわたってトロントの3ピースのインスト・バンドであるBADBADNOTGOODがアレンジ、パフォーマンス、プロデュ―スを担当しています。彼らの作り出すジャジーでフォーキーで、時にソウルフルでタイトな音像と、Jonah Yanoのハイ・トーンの歌が気持ちよく溶け合っています。

共作も含めてほとんどがオリジナルの楽曲も、親しみやすくかつメランコリック。先日紹介したKingo Hallaの時も思ったのだけど、こんな心地よい音を作っているのが日系人というのは、人種的偏見なんてことは抜きにして率直に嬉しいことではありませんか。

JONNY NASH / Point of Entry

僕は普段この種の音楽をあまり聴かないのだけど、このJonny Nash(ジョニー・ナッシュ)は、Gigi MasinやYoung Marcoと共にアンビエント・グループ、「Gaussian Curve」としても活動しているのだそうだ。

アムステルダムを拠点としており、本作は彼にとって通算6作目のアルバムにして、日本でのデビュー作だという。聴くもののうちにさまざまなイメージを惹起する、とても映像的な音楽だと思う。

伝統的なアコースティック・ミュージックとアンビエント的な要素とを組み合わせて、煌めくようにクリアーなアコースティック・ギターの音に、残響を残した音像は極めて幻想的でもある。時々穏やかな歌声が入ってきて、それがアルバムの中に柔らかさや寛ぎを与えている。エレクトロニカでもありながら有機的な響きと詩情を持った、とても素敵なアルバムだと思う。

JUDIT NEDDERMANN / LAR

カタルーニャのシンガー・ソングライター、Judit Neddermann(ジュディット・ネッデルマン)のニュー・アルバムです。過去のアルバムももちろん素晴らしいのですが、僕個人としては彼女のアルバムの中で、本作が今までで一番好きかも知れません。

カタルーニャ的トラディショナルやフォーク、そして祝祭的なサンバやラテンなど、国籍やジャンルを飛び越えた幅広い音楽を明瞭で洗練されたサウンドで届けてくれました。

同じカタルーニャのシルビア・ペレス・クルーズと違って彼女の節回しは素直でカタルーニャ訛りが強くない。美しく柔らかく少しシルキーな歌声は、カタルーニャの陽光のよう(☜行ったことはありませんが)です。これからの季節に相応しい明るく輝くような音楽です。ゲストにブラジルはサンパウロのNovos CompositoresからDani Black(ダニ・ブラッキ)。

そういえばVanessa Morenoのニュー・アルバムのジャケも「う⚪︎こ座り」だったけど彼女もだね。「う⚪︎こ座り」、ブーム?

JULIA SARR / Njaboot

このアルバムはTwitterで武田吉晴さんが紹介していたのですが、早速聴いてみました。う〜〜む、これは素晴らしいですね。

Julia Sarrはセネガルのダカール出身のシンガー・ソングライターです。今までサリフ・ケイタ、ユッスー・ンドゥール、MCソラールなどのビッグ・ネームのバック・ヴォーカルとしてキャリアを積んできたのだそうです。

多くの方が書いているように、彼女の魅力はその声の力でしょうね。時には包み込むように暖かくソウルフルで、伸びやかで張りのある歌声は、もはや感動的と言っても良いほどのインパクトがあります。

ソウルやジャズなどを内包した幅広い音楽性と、トーキングドラムなどを用いたアフリカ的リズムや世界観との共存で、洗練されていながらルーツを感じさせる力強いサウンドと共に、すでに今年一番と言って良いアトラクティブな作品かもしれません。

KARA JACKSON / Why Does The Earth Give Us People To Love?

独特の世界観を持った、極めて明解に独自性を感じさせるアーティストだと感じます。Kara Jackson(カラ・ジャクソン)はシカゴを拠点とするシンガー・ソングライターで詩人でもあるらしい。本作は彼女のデビュー作。

音楽的にはソウルフルなフォーク・ミュージックとでもいうべきでしょうか。何か奇を衒ったことをしているわけでは全くなく、真っ直ぐに自分の音楽を奏でているだけなのに、彼女だけの個性がしっかり浮かび上がってくるのは、如何に独特の個を彼女が持っているかに依るものだと思います。

特筆すべきは彼女の声。時に語るような骨太で率直な歌声は、強いていえばニーナ・シモン的ともいえましょうか。いわゆる上手い歌い手ではないけれど、土の匂いのするような滋味深い、しかし鮮烈な声の力に強く惹かれます。

アコースティック・ギターを中心に、その歌に相応しいシンプルな、しかし時に幻想的でドラマチックなサウンド・クリエーション。ジャズ、ソウル、R&Bなどの要素を感じさせながら、感情を大袈裟ではなく、しかし素直に発露しています。

またか、と言われそうですが、これ今年のベストの一枚じゃないかな。

KINGO HALLA / Empty Hands

今年はまだやっと3月末なのですが、すでに「今年のベスト」って書いちゃったアルバムがごっちゃりあって、「またか」といわれるのは重々覚悟しています。でもこれは今年のベストだと、またもやいわせていただきます。それぐらい素晴らしいんです。

Kingo Hallaはニューヨーク生まれの日系アメリカ人。現在はトロントを拠点としているシンガー・ソングライター/プロデューサー/multi-instrumentalistです。Henry Nozukaが本名?らしい。

歌が素晴らしい。ソウルフルでいて柔らかく儚いハイトーンの繊細な美しさ。そしてスウィートで切な〜〜い旋律は、共作もありますが全てオリジナル。そしてヴィンテージ楽器/アナログ機器/テープマシンに造詣が深いという彼の作り出すサウンドは、温かく柔らかなヴィンテージ感に溢れています。

基本的にソウル/R&Bなのですが、微睡の中にあるような、この上ない心地よさをもたらしてくれます。この音楽を創造したのが日系のアメリカ人というのも嬉しいですね。だって言ってみれば音楽版ヌートバーみたいなもんでしょ(違う?)。

LAUFEY/ Bewitched

Laufey(レイヴェイ)の待望のニュー・アルバム。これも先行配信から結構待ったけれど、待った甲斐がありました。彼女の音楽を僕はデビューから追いかけているのですが、本作もまた素敵なアルバムですね。

Laufeyはレイキャビク出身の中国系アイスランド人で、アイスランドと中国のハーフ。現在はボストンを拠点に活動中のシンガー・ソングライター。彼女の魅力はやはりその歌声です。落ち着いていて、若いのに大人の女性らしいしっとりした繊細な情感が溢れています。そして揺れるヴィブラートの残す余韻。本作では歌がさらに進歩したように感じます。柔らかさやノスタルジアはそのままに。歯切れのよさや力強さが加わりました。

基本的に彼女の音楽の概要はオールド・ファッションではあるのだけれど、ギターやピアノを中心に、しっとりとしたストリングスのアレンジと彼女の歌との相乗効果で、その世界観はどこまでもスイートでロマンチックです。

しかし彼女の音楽の魅力は、彼女という個性にあります。ただノスタルジーに耽溺するのではなく、そういうスタイルの中に彼女の持つ新鮮な感覚が輝きを放っています。Tr.3”Hauted"、Tr.10"From the Start"はボサノヴァ。こういう曲を聴くと、彼女のボサノヴァだけのアルバムなんかも聴いてみたいですね。

LELAND WHITTY / Anyhow

Leland Whitty(リーランド・ウィッティ)はトロントのインストゥルメンタルバンド/プロダクションチーム「BADBADNOTGOOD」のメンバーで、作曲家/サックス奏者/ギタリスト。本作は彼のソロ・アルバムです。

本作のインスピレーションの源泉は、ライブラリー・レコードとDavid Axelrod、Gary McFarland、Arthur Verocai、Brian Bennettなどのアレンジャー達とのこと。確かに内省的でありながらも重層的で、しかも色彩感を感じさせる素晴らしいアレンジを聴かせてくれます。

彼はギターの他に、シンセサイザー、木管楽器、弦楽器を自身で演奏していて、そのサウンドは滔々として、しかし緩やかに流れつつも無限に拡散していくようであり、また朧げな意識の中にある物語の様でもあり、シネマティックなイメージが横溢しています。非常にオリジナルな音像を構築しているように感じます。

MAGALI DATZIRA / Des de la cuina

本作はpwmさんが紹介されていたアルバムで、その後様々な方が触れています。それだけインパクトのある作品なのだと思います。

Magali Datzira(マガリ・ダッチラ)はスペインの女性シンガー・ソングライターでベーシスト。ジャズミュージシャン兼音楽教師のJoan Chamorroが主催するバルセロナの青少年ジャズバンド、Sant Andreu Jazz Bandに在籍しているそうです。このバンドにはAndrea MotisやRita Payésも所属しています。まさに才能の宝庫ですね。

ベースを弾きながら歌うというスタイルは、何人かのアーティストも浮かびますが、まあ比べる必要はないと思います。彼女の歌い方、朗々とした歌い方ではなくて、ウィスパー系で女性らしい可愛らしさを感じます。でもどこか節回しなどにスペインらしいそれをふと感じさせところがあります。ちょっとスモーキーな声質もチャーミングです。彼女のベースを中心に据えたアンサンブルの、室内楽的で清々しく、時に典雅でジェントルな響きも心地よいです。

これすでに今年のベスト級かなと。

ME AND MY FRIENDS / Before I Saw The Sea

誰もが一聴して優しい音楽だなぁって感じるんじゃ無いでしょうか。ME & MY FRIENDSは、イギリスはブリストルのグループです。

本作に収録された曲の多くは、2020年にコロナ禍によるロックダウン中で創作されたものとのこと。それにより日々の生活が停止したことで、アイデアが無駄に邪魔されることなく、じっくりと練り上げることができたのだそうです。オンラインでの共同作曲がむしろ目的意識の共有に繋がったようです。

メンバーは、Emma Coleman(Cello / Vo.)、James Grunwell( B.)、Fred Harper(Dr. / Perc.)、Sam Murray: Cla. / Vo.)、Nick Rasle( Vo. / G. / P.)。サウンドは懐が深いというべきか、色んな音楽の要素が上品にミクスチャーされていて、良い意味での無国籍感があります。女性ヴォーカルの声がとても落ち着いていて、でも艶があってとても魅力的です。1曲1曲が一編の短編小説のようにエレガントで内省的で、そして映像的なアルバムです。

NICO PAULO / S.T.

このアルバム、すでに多くの方が紹介されています。Nico Paulo(ニコ・パウロ)はポルトガル系カナダ人のシンガー・ソングライター、パフォーマー、ビジュアルアーティストで、、2014年にカナダに移住し、現在はニューファンドランド・ラブラドール州のSt. John’sを活動拠点にしているそうです。なんと、またポルトガルだ。本作は彼女のデビュー・アルバムです。

少し前の世代のシンガー・ソングライターたちのような耳に残るエバーグリーンな旋律、ギターを中心にして少し残響を残した奥行きと陰影があるサウンド。そして彼女の歌。落ち着いたクリアーな声質と歌唱、でも力強い部分もあり、個人的には大好物の良い歌い手だなと思います。

時、水、花、家族などについて歌ったという本作は、洗練された、美しくフォーキーなポップ・ミュージック。これは好盤ですね。

OLIVIA DEAN / Messy

素晴らしい歌い手です。繊細で儚く柔らかく、抑揚も力強さもあって、ソウルフルでいてさらに可愛らしさすら備わっているって、もう惚れ込むしかないでしょう。過剰にドロドロにならないところがUKのアーティストに僕が惹かれる所以かもしれませんが、まさに彼女の歌も過剰にならない清々しさがあります。

Olivia Dean(オリヴィア・ディーン)は、父は英国人、母はジャマイカ系ガイアナ人という環境に生まれた、英国インディーシーンで注目のシンガー・ソングライターであり、本作はフルアルバムとしてのデビュー作とのこと。

全曲彼女の手による楽曲も素晴らしい。ポップに、ダンサブルに、一概にニュー・ソウルという枠組みには収まらないインティメイトなものです。タイトなリズムと煌びやかなサウンド・クリエーション、そして彼女の素晴らしい歌声とで、極上の心地よさをもたらします。これは大注目です。

RACHAEL & VILRAY / I Love A Love Song

前作の時も書いたけれど、Rachael Price(レイチェル・プライス)の歌声、そして歌い方は僕の好みにドンピシャです。艶があって、張りがあって、余韻があって、なんといってもカッコいいではありませんか。僕が女性歌手だったら(?)こういう歌が歌いたい。

本作はそのRachael Priceと、Vilray(ギタリスト/作曲家/歌手)の二人によるデュオの2作品目。

さらにまあ僕が鈍いだけなのだが、前回は実はあまり注目していなかった、Vilrayがいいんだな、これが。まずever greenのような、ノスタルジックで麗しい旋律は1曲を除いて全てVilrayの手によるもの。この時代にこういう曲を書くことができる才能に驚かされる。熊のような容姿もある意味愛らしいし、包み込むような優しいヴェルヴェット・ヴォイスも魅力的です。

古き良き時代を思わせるサウンドは、ノスタルジアに溢れかつスィンギーなジャズ。Vilrayの繊細なギター、暖かいホーンの響き。ピアノのサポートに二人の歌とコーラスとで、極上の心地よさを与えてくれます。

SCOTT ORR / Horizon

Scott Orr(スコット・オア)は、極めて特異的な音楽を想像するオルタナ・フォークの音楽家であり、またカナダのハミルトンのポップレーベルOther Songsの主宰でもあります。前作「Oh Man」も極めて印象深い作品でした。

このアルバムはなんと僅か10日間で曲が書かれ、かつレコーディングされたのだそうです。そして「Dark」と「Horizon」でのMarta Ros(マルタ・ローザ)のパーカッションと、「Horizon」でのGareth Inkster(ギャレス・インクスター)のピアノを除いて、楽器の大部分は本人が担当しています。

アンビエントとも言うべき静謐なサウンドでありながら、彼の音楽においてはリズムも重要な要素です。しかしリズムが立っている楽曲でもどこか柔らかく朧げで、輪郭がぼやけた様な、意識の底で鳴っている非現実的な感触があります。

そのサウンドも、囁くように頼りなげでナイーヴなハイトーンの歌声にも、一種催眠的な効果を感じます。唯一無二と言うべき世界を構築している、稀有なアーティストだと思います。個人的には今年のベストの一つだと思っています。

SÍLVIA PÉREZ CRUZ / Toda La Vida, Un Día

Silvia Perez Cruz(シルビア・ペレス・クルス)の待望のニュー・アルバムです。ちょっとだけ自慢をさせていただくと、当時紙媒体のラティーナ誌において、おそらく日本では初めての彼女のインタビュー(2016年)をさせて頂きました。そしてその後も来日直前(2018年)インタビューを担当させて頂く光栄に浴しました。であるからして彼女に対する思い入れは人一倍ではあるのです。

さてこのアルバムは5つのパートに分かれています。各々のパートが人生のステージや周期に向き合った作品なのだそうです。

LA FLOR (花:Tr.1-4)

LA INMENSIDAD (無限:Tr.5-9)

MI JARDÍN (私の庭:Tr.10-12)

EL PESO (重さ:Tr.13-15)

RENACIMIENTO (ルネッサンス:Tr.16-21)

さらに、ブエノスアイレス、ハバナ、コアテペック、バルセロナ、マドリードなど世界の様々な都市で録音されたとのこと。彼女のアーティストとしてのスケールの大きさを感じるとともに、率直にいって軟弱な僕には若干ヘビーにすぎる部分もあります。

共演者としてPepe Habichuela、Carmen Linares、Diego Carrasco、Carles Benaventなどのフラメンコ人脈、Liliana Herrero、Natalia Lafourcade、Salvador Sobral、Juan Quintero、Maro、Rita Payésなど、幅広いゲストと向き合って、トラディショナルな音と現在の音との境目も、国境もなく、まさにシルビア・ペレス・クルスの音楽というべきでしょう。変わらぬ鮮烈な歌声に圧倒されます。やはりこの艶やかな存在感は彼女ならではと言わざるを得ないですね。

SIV JAKOBSEN / Gardening

Siv Jakobsen (シーヴ・ヤコブセン)は、ノルウェーのシンガー・ソングライター。本作は彼女のニュー・アルバムです。

タイトルの通り彼女はオスロの自宅で庭いじりをするのが日課なのだそうです。本作はそれと同じやり方で、自身の手で丹念に創り上げられたナチュラルな音像の秀作と言えます。

少し遠くから聞こえてくるような、そしてボソボソと語るような透明で抑制的な歌声は、アコースティック・ギターを中心にした陽だまりのような、森を駆け抜ける風のようなサウンドと、柔らかなコーラスと共に優しさと神秘性を備えています。

北欧らしいイノセントで澄んだ空気感の中、静謐な物語を紡いでいるような、この上なく美しい作品です。このところ女性シンガー・ソングライターの、それもいろいろな国の素晴らしい作品が目立ちますね。

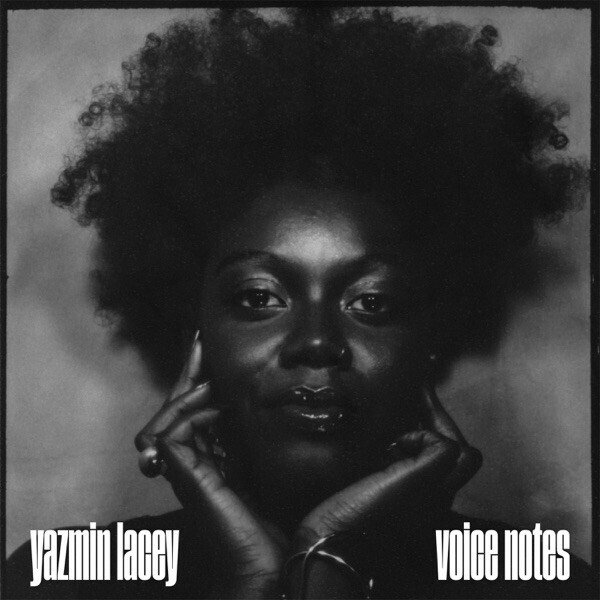

YAZMIN LACEY / Voice Notes

Yazmin Lacey(ヤズミン・レイシー)は、ロンドンを拠点とするネオソウル・シンガーです。今まで”Black Moon”、”When The Sun Dips 90 Degrees”、”Morning Matters”の3作のEPをリリースしていましたが、フルアルバムとしては本作が待望のデビュー盤です。

これがもうどえらくかっこいいのです。Tr.1”Flylo Tweet”のJazzyな疾走感から、期待に違わぬ音が溢れ出る。

以前にも”When The Sun Dips 90 Degrees”の時に書きましたが、彼女の歌は過剰ではない。歌いすぎない。柔らかく力の抜けた落ち着いた歌声がむしろクールに響いてきて、僕にはちょうど良い塩梅なのです。

最先端のニュー・ソウルであり、コンテンポラリー・ジャズでもあるサウンド面での洗練と共に、非常にスタイリッシュな音を届けてくれました。これもすでに今年を代表する1枚ではないかと思うのですが。

plus 1

BITTY McLEAN / On Bond Street

誰かが言っていたのですが、確かに「ブラジル音楽好きはレゲエを聴かない」っていうのはあるかなぁ。ブラジル音楽ファンにとっては緩すぎるのかもしれないけど、そこが「好き」と「興味なし」の別れどころかも。しかし僕は、それ程熱心ではなかったけれど、SKAぐらいは聴いていたのです。で、最近はもう少し幅を広げて聴いてはいるのだけど、そっち方面の知識は残念ながらほとんどないのです。

だからこのイギリスはバーミンガム出身の歌い手、Bitty Mcleanについても全然知らず、長らく廃盤状態が続いていたという本作が待望のリプレス、という話題にのっかって聴いて見た、というのが本当のところです。2004年にリリースの本作はロックステディ/ラヴァーズ・ロックの究極の名盤なんて言われてるみたいです。

実際このアルバム、1曲目からもう最高なんです。スウィートなメロディーに、Bitty Mcleanの柔らかくソウルフルなハイトーン。寄り添うコーラスの心地よさ。スカタライツのTommy McCook & The Supersonicのトラックをアルバムまるごと使用したという極上のサウンド。ロックステディのリズムの快感に酩酊する逸品。期待に違わぬ傑作!

この方面詳し方は、ぜひ良い作品を教えてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?